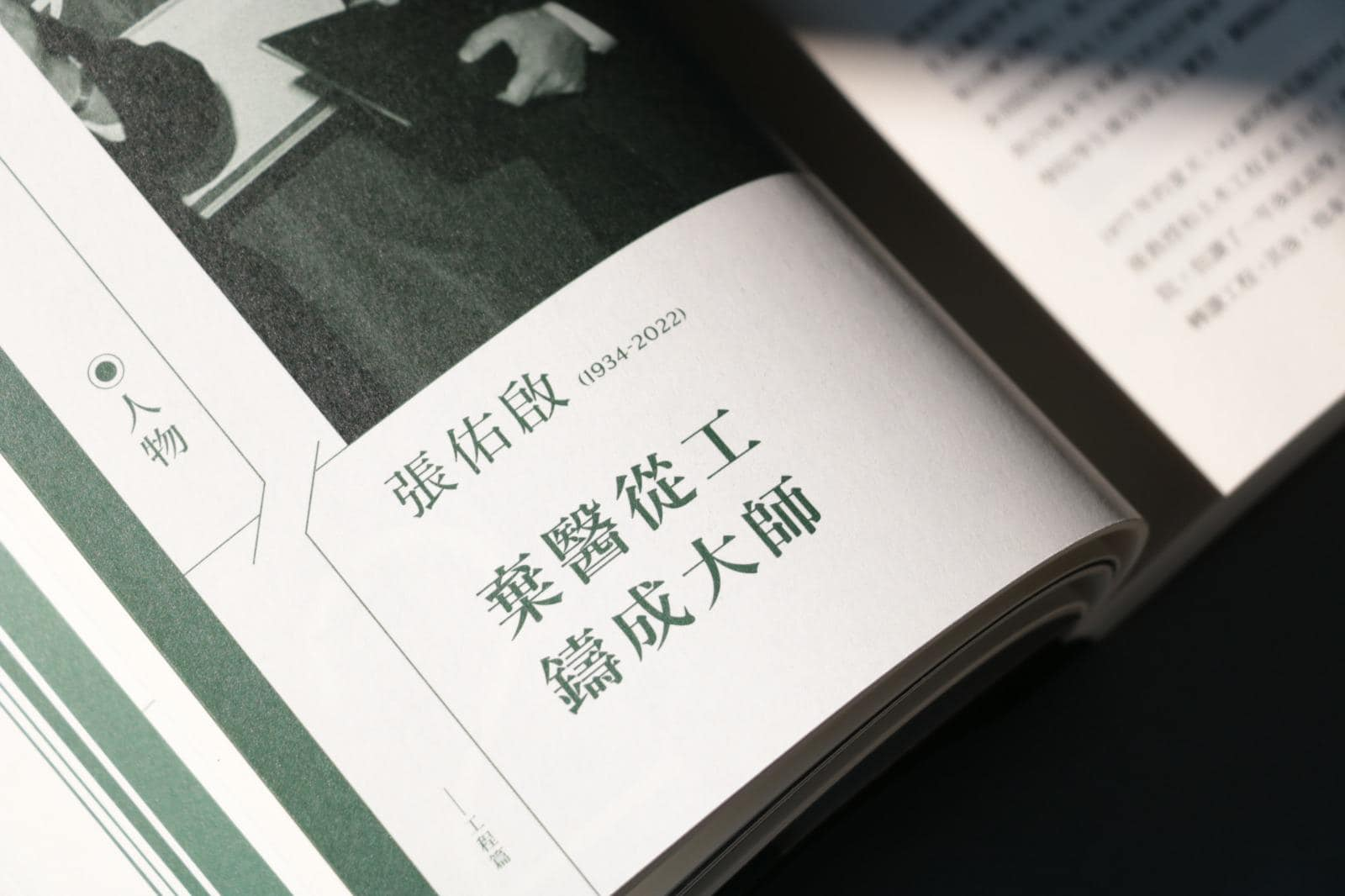

棄「醫」從「工」的成功案例

棄「醫」從「工」?望子成龍的亞洲父母,大多都會希望子女從事醫生、律師等專業,寄願他們能過上高薪厚職的生活。已逝港大享譽國際的土木工程和計算力學專家張佑啟教授的家庭也不例外。張佑啟1953年畢業於皇仁書院,手握三科優、全港第六名的成績。為滿足父親的期望,張佑啟入讀港大醫學院,卻一直心繫工程。

深知「讀土木工程先要讀懂數學」的張佑啟,在課餘時間向宿友兼三年級土木工程系學生周子京﹙後來任職香港拓展署署長﹚請教數學,並借來土木工程系一年級的書自學,漸漸對工程越感興趣。一年後,張佑啟棄醫轉讀工程,考入華南工學院土木工程系。畢業後,張佑啟未能如願成為科學院的研究生或留校教學,而是被分配到鄭州的河南省建築設計研究院擔任助理結構工程師。可容納一千五百人的大禮堂項目展開了他的職業生涯,以新人來說屬高難度,卻錯有錯著累積了不少實戰經驗,更把書本上的知識學以致用,以大膽新穎的手法結合彈性基礎樑﹙beam on elasric foundation﹚和彈圓筒型殼體﹙cylindrical shell﹚結構算法設計招待所泳池。

渴望做研究的張佑啟工作同時堅持進修,每年暑假返港便向好友周子京借來大堆專科研究書籍鑽研。一次回港探親,張佑啟大膽向波蘭裔教授冼奇維茨寫信自薦。由於當時的英國大學不承認內地學位,張佑啟經歷幾番波折後才以優秀表現被破格錄取,成為兩年制的博士研究生。

張佑啟入學後跟隨冼奇維茨鑽研有限元法,並自學新興的電腦程式語言「Fortran」。天資聰穎的張佑啟很快上手,協助冼奇維茨處理大量論文數據。後來,張佑啟甚至成為首位在校任教電腦課的研究生,與導師冼奇維茨合作研究發表論文The Finite Element Method for Analysis of Elastic Isotropic and Orthotropic Slabs。該論文被視為學術經典,並被翻譯成中、法、德、日、俄、波蘭文及西班牙文等版本。兩人開創的理論除了應用在土木工程上,還被應用在航空、汽車、船泊、水力和土力等方面解決各種工程問題。

同年,張佑啟獲得博士學位,更在計算力學上開闢新方向。他結合了解析法和數值法的理論,在「有限元法」的基礎上創立「有限條法」(時至今天被發展為廣被採用的「半解析元法」),令結構力學的計算程序更節省時間及資源,原本兩三個人要算一年的工程算式,以有限元法及有限條法一同計算,花不上十天八天便能算出來了,而且計算結果來得更快更精確。

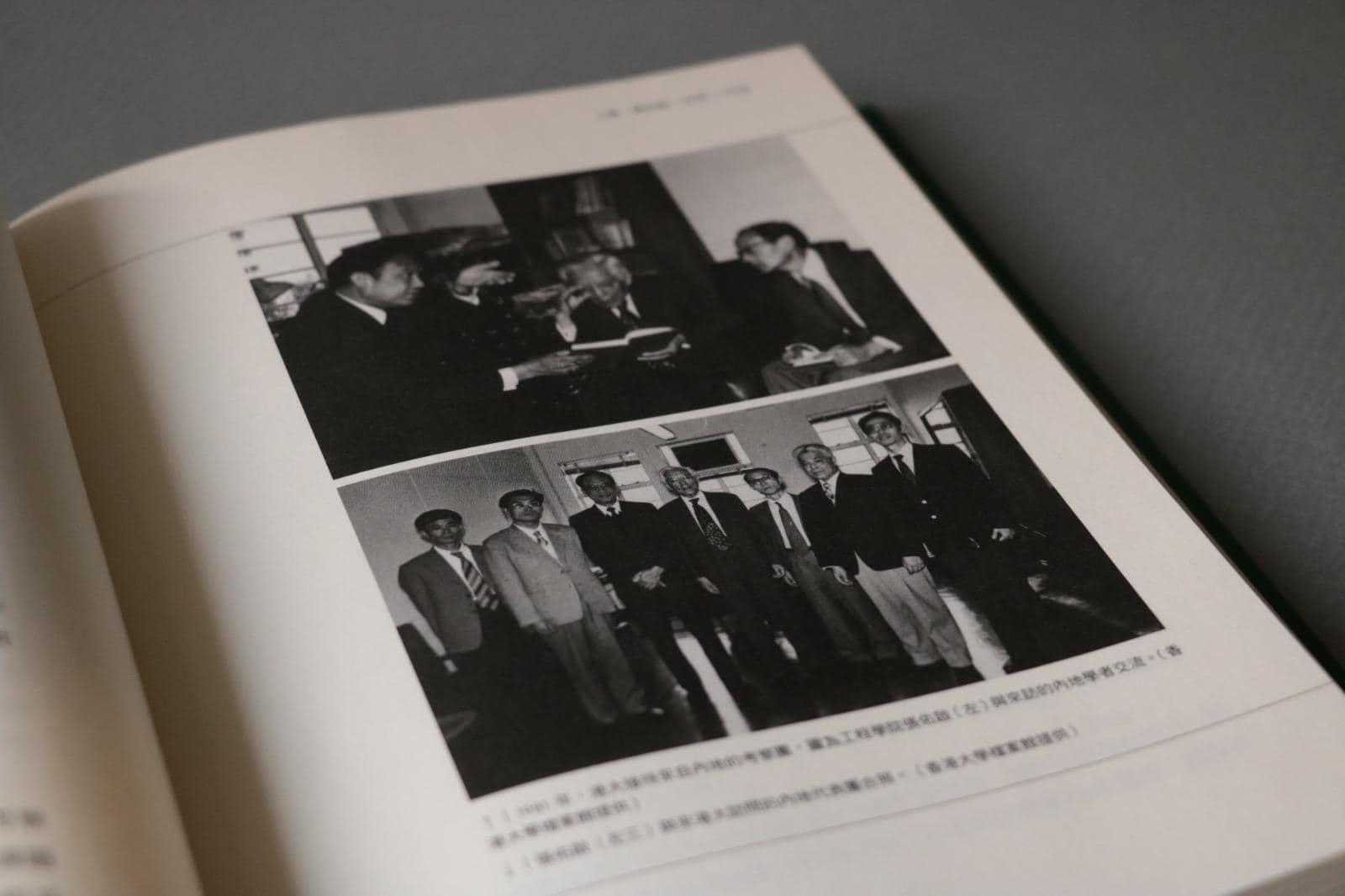

三年後,張佑啟轉升為正教授,並持續在外發展,在年僅39歲之時便當上了英式百年老校澳洲阿德雷特大學最年輕的高級教員,以及教授中的唯一的一個「黃面孔」。後來,港大土木工程系系主任退休,張佑啟在世界轉了一大圈後重返港大,在校服務三十四年間,積極北上講學及舉辦國際學術會議,安排大學與内地院校開展交流活動。除此之外,張佑啟為學生竭盡心力,一直努力尋找捐助提供獎學金,於公於私亦不忘支援內地學生及研究生。2022年9月,張佑啟因病離世,享年88歲。他的無私奉獻為下一代,為學系以至大學,都寫下了光輝重要一頁。

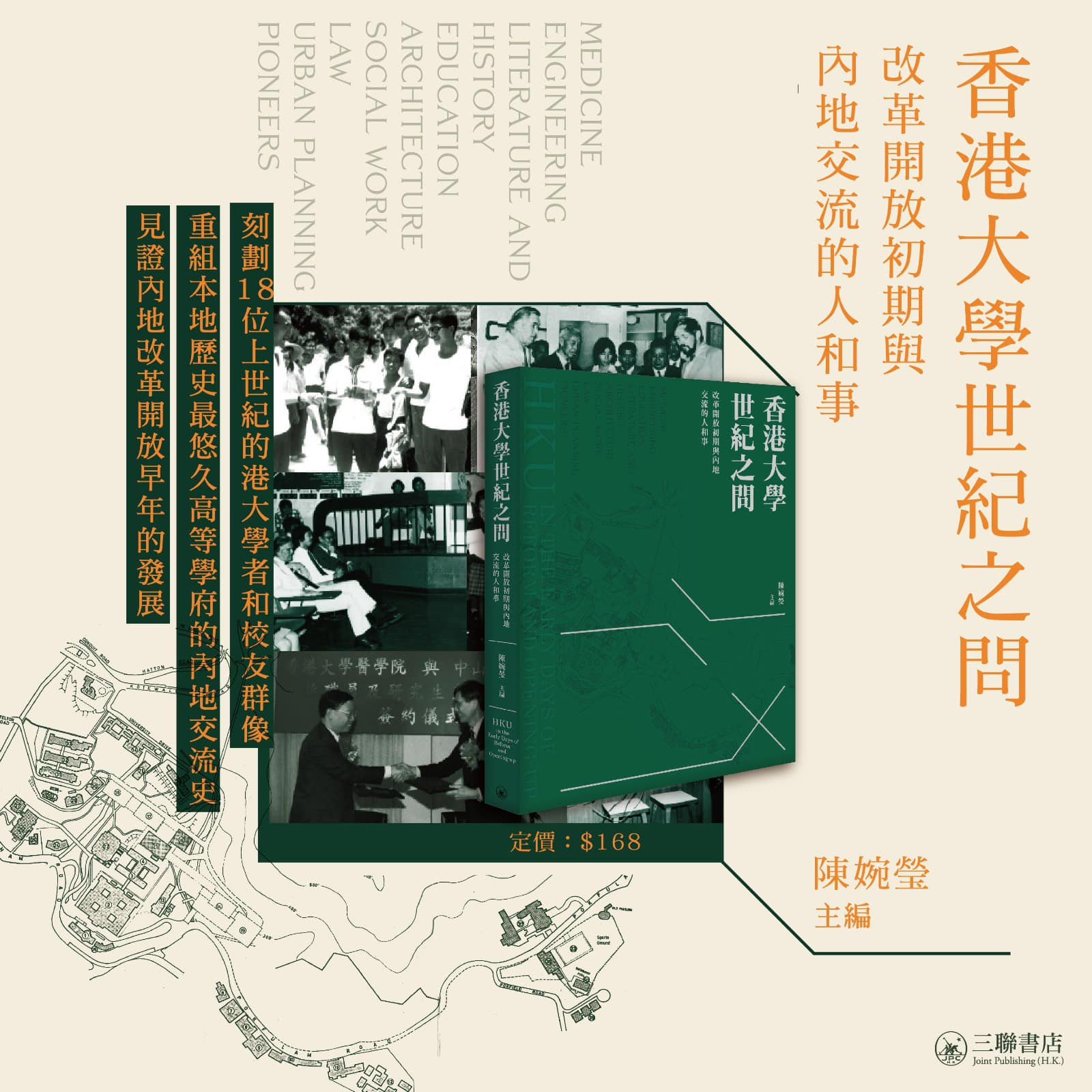

《香港大學世紀之問—改革開放初期與內地交流的人和事》按學系或學院的成立年份先後分為九章,囊括十八位學者和校友,並配以有關學院或學系在當年和內地交流標誌性的事件作為介紹和記錄,為港大「為中國而立」的世紀之問提出答案。

《香港大學世紀之問—改革開放初期與內地交流的人和事》

編者:陳婉瑩

出版日期:2023年11月

定價:$108

按此線上購買