鄧麗君逝世30週年:從世紀偶像到不朽傳奇

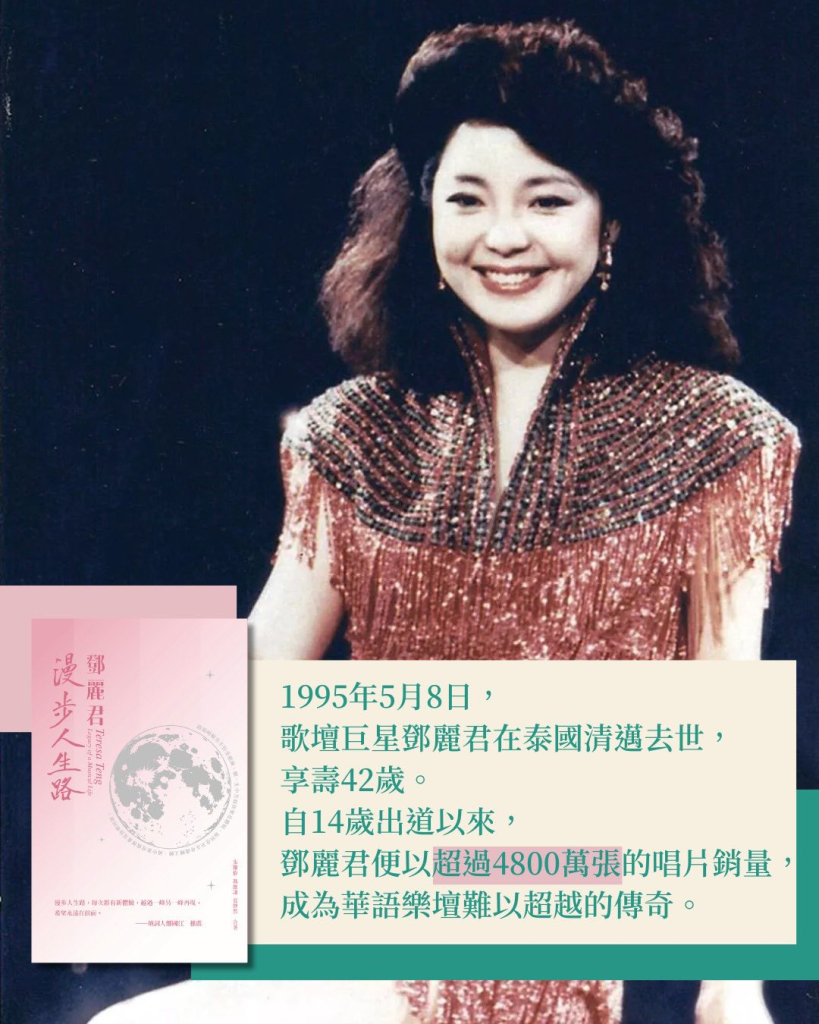

1995年5月8日,歌壇巨星鄧麗君在泰國清邁去世,享壽42歲。自14歲出道以來,鄧麗君便以超過4800萬張的唱片銷量,成為華語樂壇難以超越的傳奇。

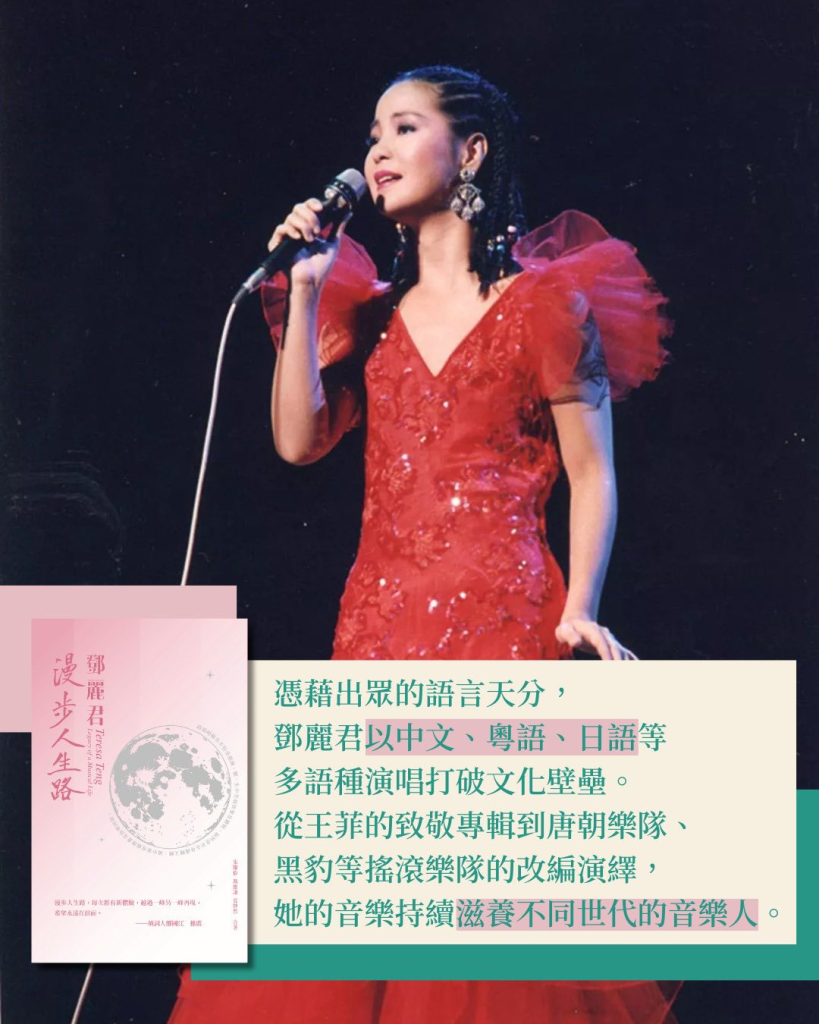

鄧麗君憑藉出眾的語言天分,以中文、粵語、日語等多語種演唱打破文化壁壘。在改革開放初期,鄧麗君的歌聲以非官方渠道跨越海峽,成為一代人的精神慰藉。從王菲的致敬專輯到唐朝樂隊、黑豹等搖滾樂隊的改編演繹,她的音樂持續滋養不同世代的音樂人,成為世界流行樂壇的不朽偶像。

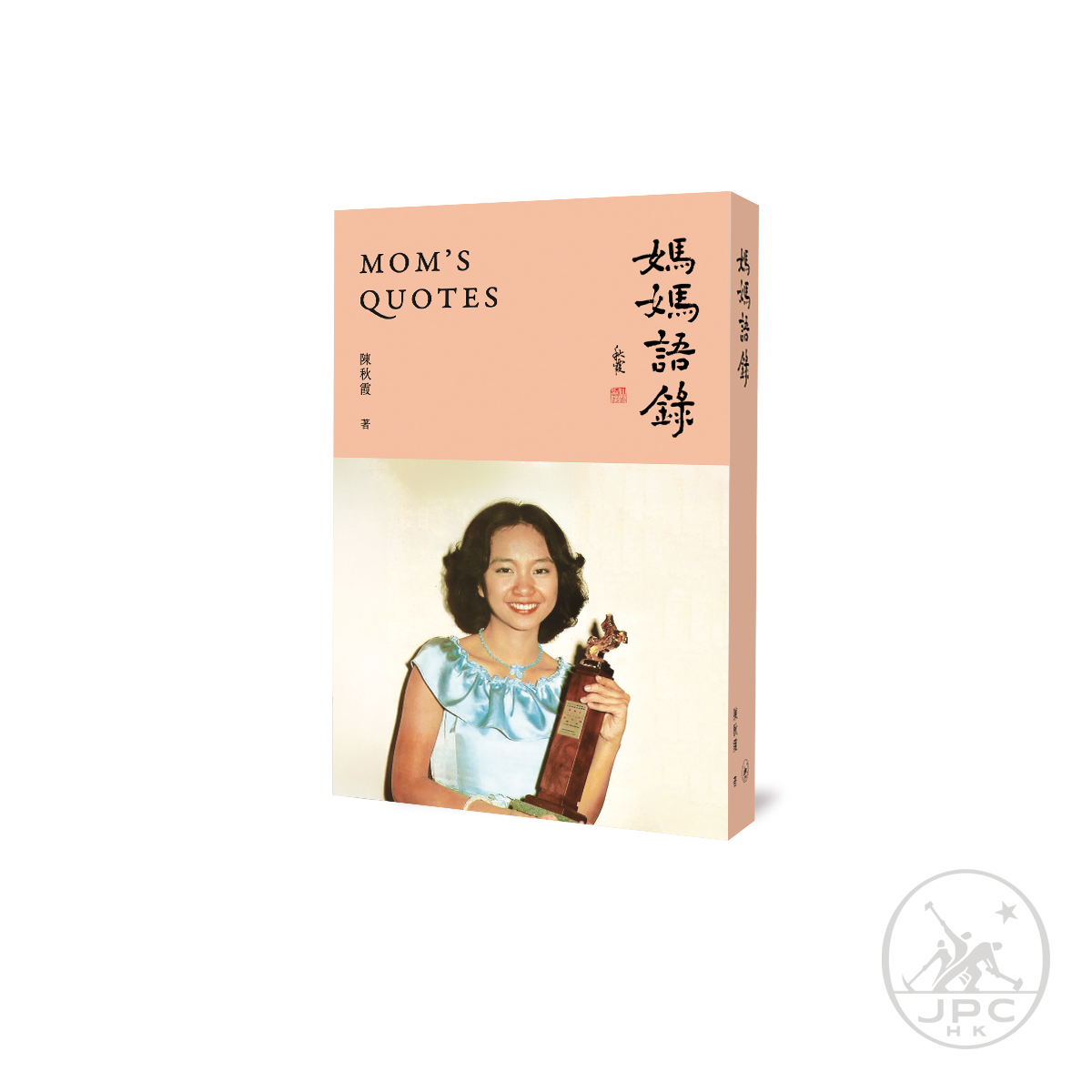

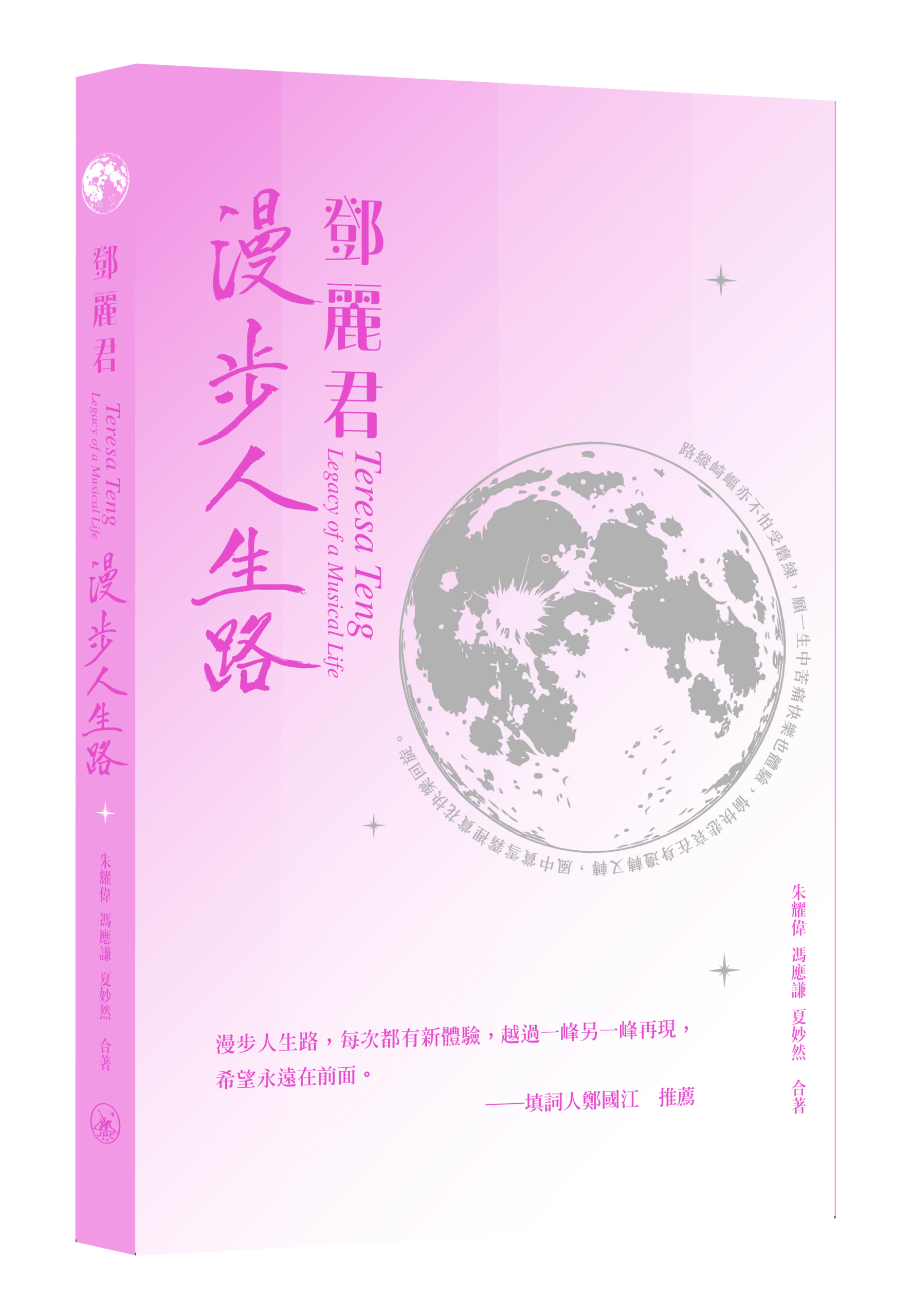

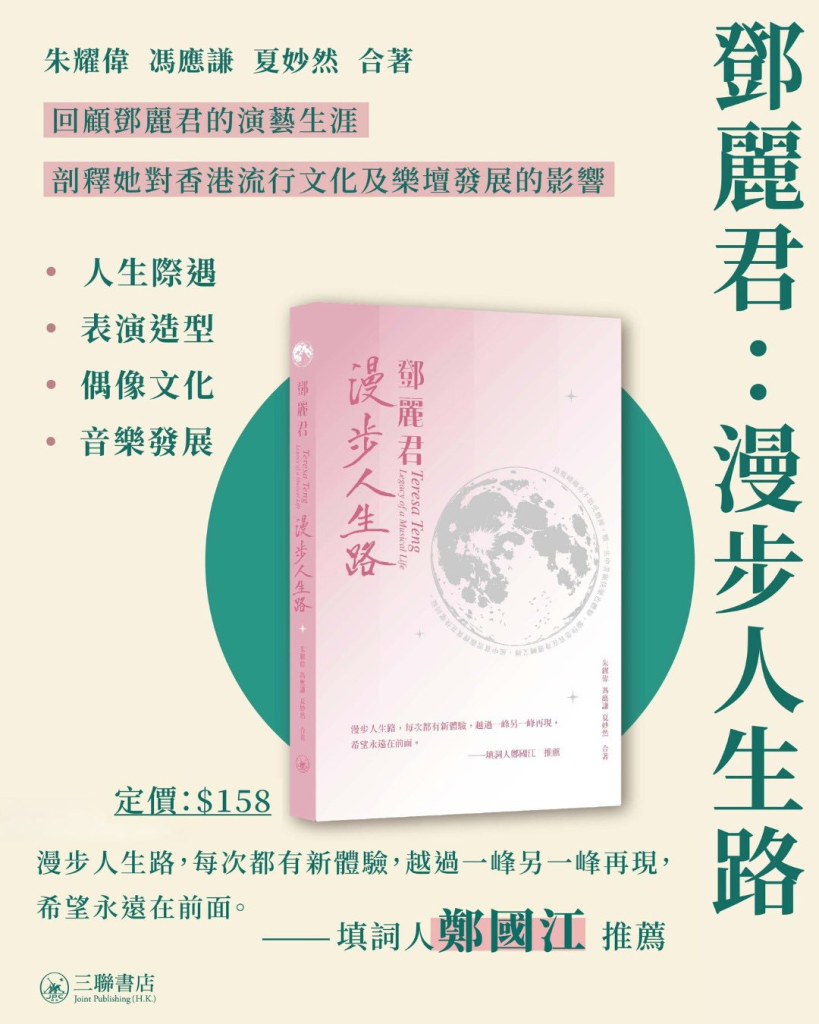

鄧麗君生前雖從未踏足內地,但其甜美曼妙的歌聲早已響遍神州,構築一代華人的情感共鳴。由朱耀偉教授、馮應謙教授及夏妙然博士合著的《鄧麗君:漫步人生路》從演藝生涯、造型服飾、偶像文化及好友對談四方面入手,剖釋她對香港流行文化及樂壇的發展帶來的影響,以此紀念這位世紀偶像:

時空流轉.天籟長存:鄧麗君的永恆歌聲

由朱耀偉教授撰寫,從鄧麗君11歲參加歌唱比賽說起,紀錄及分析她如何由「神童歌女」到「永恆情人」,同時回顧七八十年代香港樂壇的盛景。

女性時尚風:文化與社會衝擊

由馮應謙教授撰寫,由鄧麗君的造型服飾入手,探討當時女性的社會形象,以及如何透過衣著打扮衝破社會界限。

鄧麗君歌迷會和偶像文化

同樣由馮應謙教授撰寫,記錄歌迷會如何聯繫不同界別的人共同為偶像應援,分析偶像文化為社會帶來的影響如何延續至今。

我只在乎你——嘉賓好友對談

由夏妙然博士撰寫,訪問與鄧麗君在音樂發展和個人生活息息相關的十四位人士,分析七八十年代的歌手及背後的創作團隊,如何成為文化中介人,將日語歌曲製作帶入香港樂壇,並透露鄧麗君在水銀光外的一面。

《鄧麗君:漫步人生路》

作者:朱耀偉、馮應謙、夏妙然

開度:140 mm × 210 mm

定價:$158

出版日期:2024年7月

按此線上購買