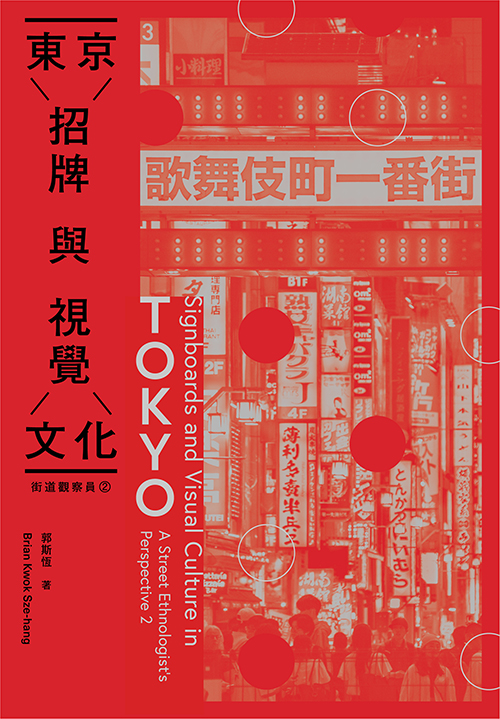

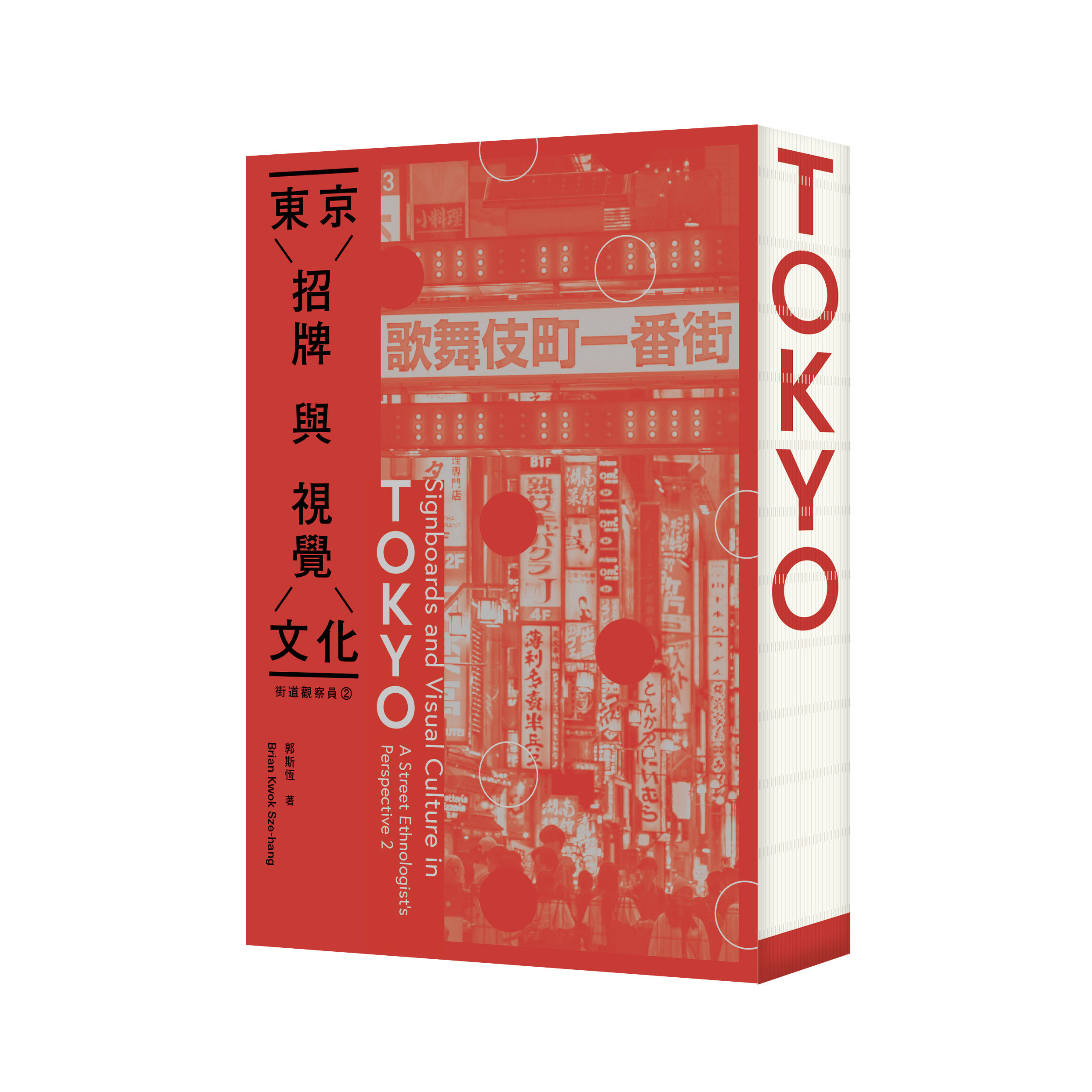

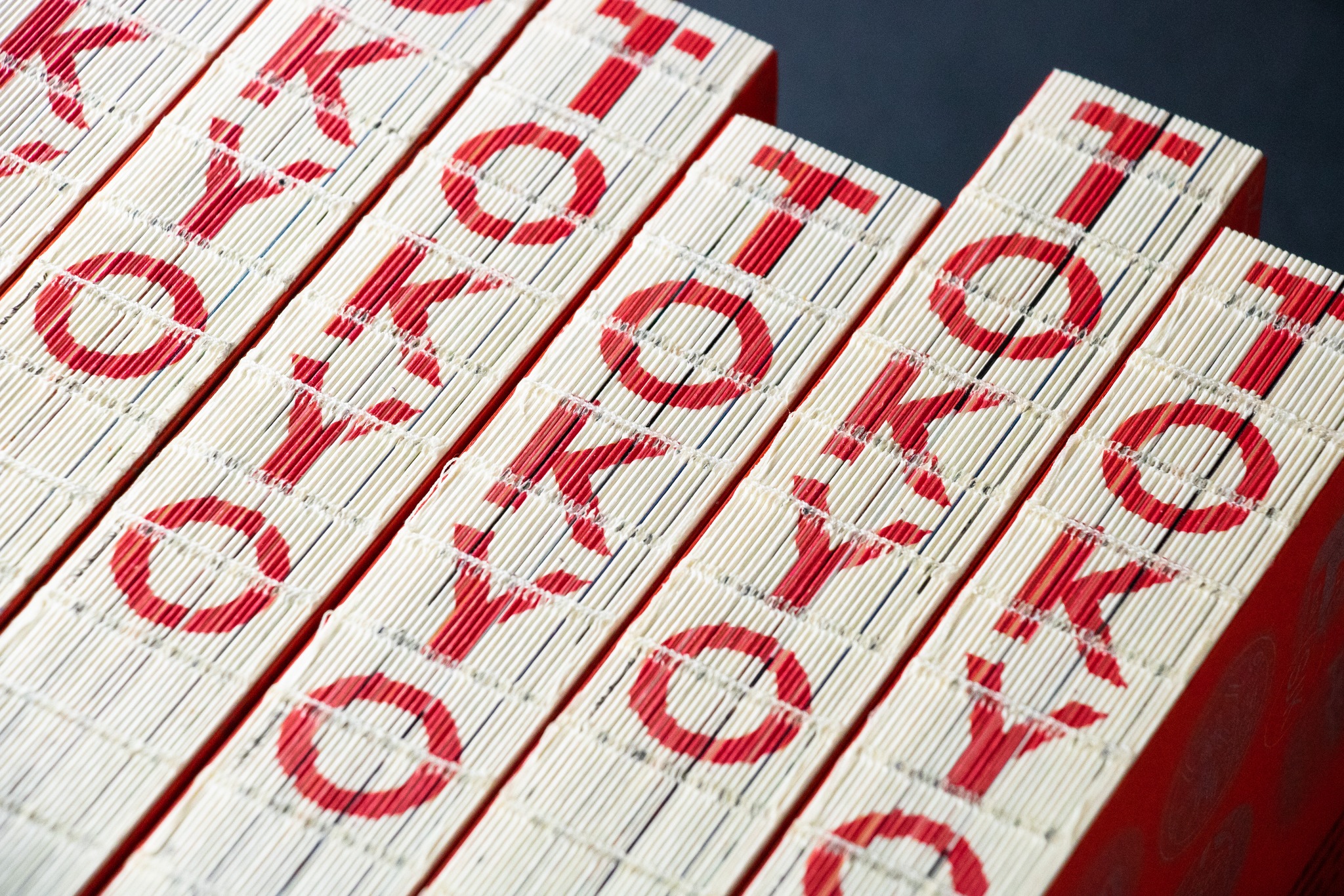

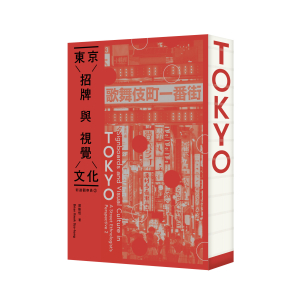

街道觀察員2——東京招牌與視覺文化

簡介

東京一直被香港人視為「第二家鄉」,然而她的城市面貌卻遠比我們想像中更為豐富多元。當走進熙來攘往的東京街頭,五光十色的巨大招牌隨處可見,交織出獨特的城市風景。這些招牌不僅是商業活動的象徵,更是城市文化、歷史與庶民生活的寫照。

本書作者以今和次郎的「考現學」為理論基礎,從日常生活中被忽略的細節出發,透過「走進街道、細看日常」的觀察方法,親身走訪東京十個地區,細緻記錄超過九百個招牌。結合東京招牌法規、城市空間、建築特色及數據視覺化分析,從設計、材質、字型、顏色、圖案等多角度,帶領讀者重新認識東京的城市美學。

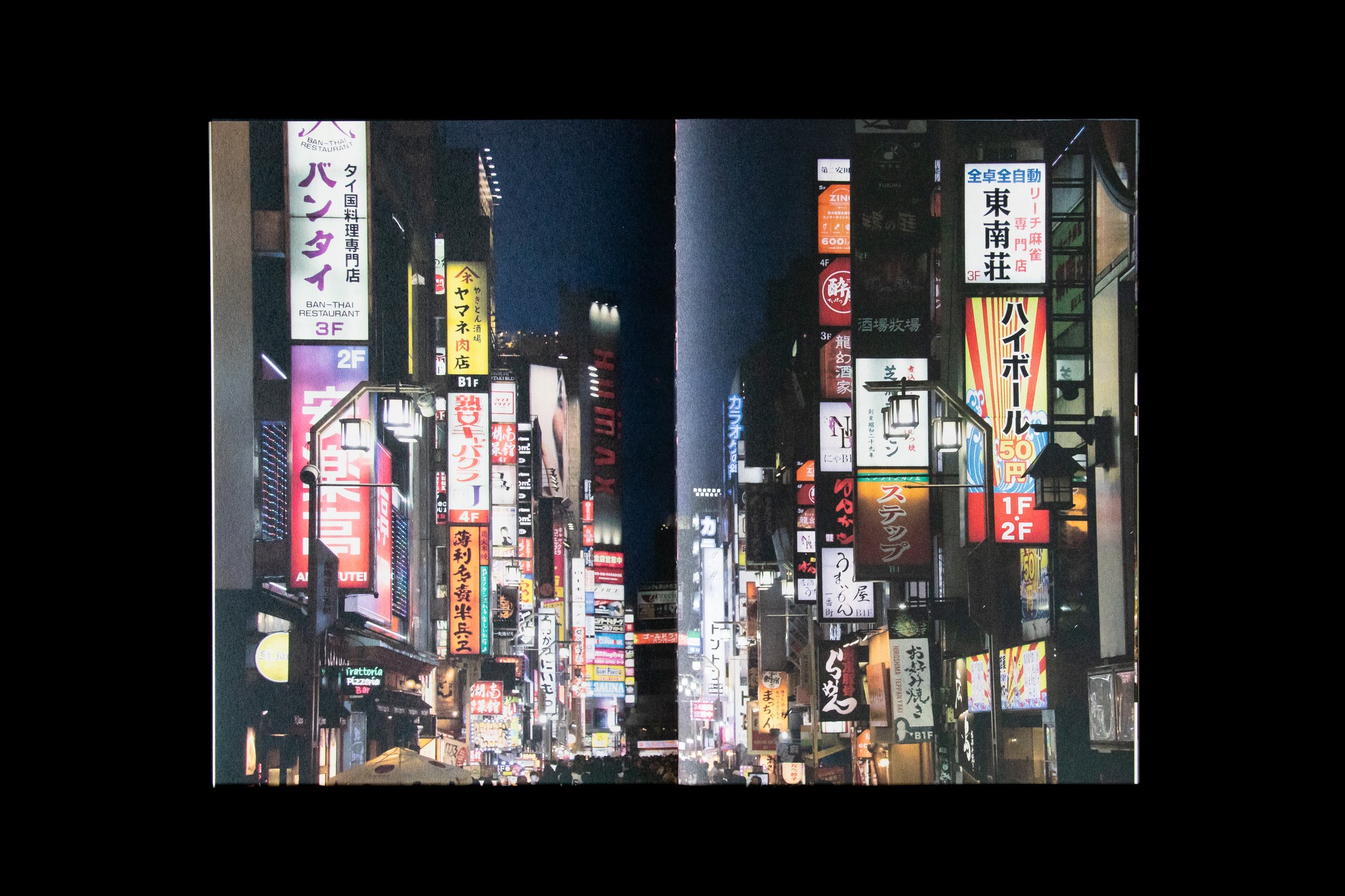

書中深入剖析十個地區的招牌特色:上野阿美橫丁保留戰後黑市氛圍,下北澤展現次文化創意,新宿思出橫丁與黃金街分別呈現懷舊與國際化,歌舞伎町則體現燈紅酒綠的狂野,池袋見證舊日娛樂的發展,澀谷充滿青春活力,神保町重視書香傳統與手寫風格,秋葉原為御宅文化勝地,築地市場以人文精神營造歷史氛圍,銀座展現國際化高端時尚。每個地區的招牌設計都展現東京多元文化與社區故事,能讓讀者細味城市的獨特視覺美學。

本書不僅是設計愛好者與文化研究者的寶庫,更可啟發每一位熱愛東京的讀者,從日常細節中發現城市的真實脈搏。每一塊招牌,都是時代變遷的見證。讓我們翻開本書,一同走進東京街頭,解讀那些習以為常的招牌。

目錄

序一 呂大樂教授

序二 邵健偉教授

序三 黃宇軒博士

前言

第一章 考現學的起源

第二章 探索東京的城市空間與建築中的招牌美學

第三章 東京都戶外廣告物規例與問題

第四章 東京招牌記錄方法

歌舞伎町

下北澤

上野

新宿

神保町

澀谷

銀座

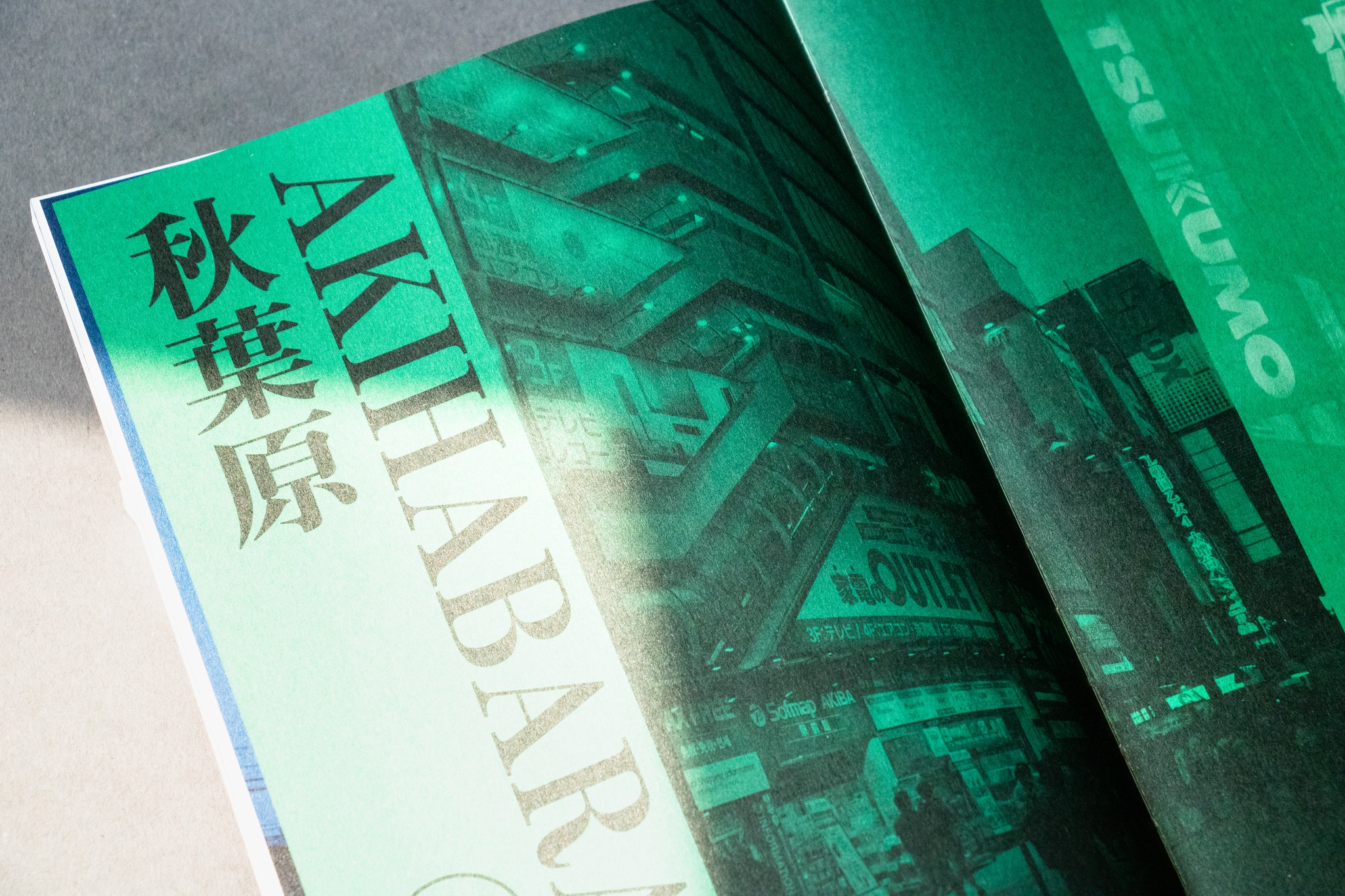

秋葉原

池袋

築地

結語

鳴謝

參考資料

作者簡介

郭斯恆

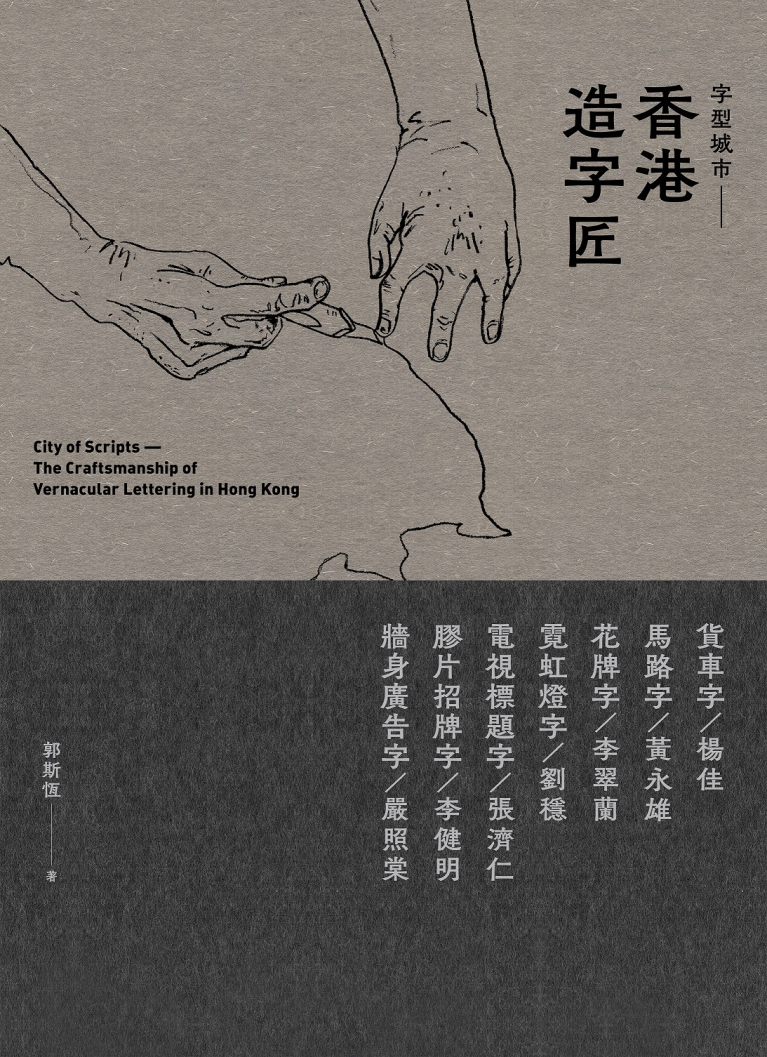

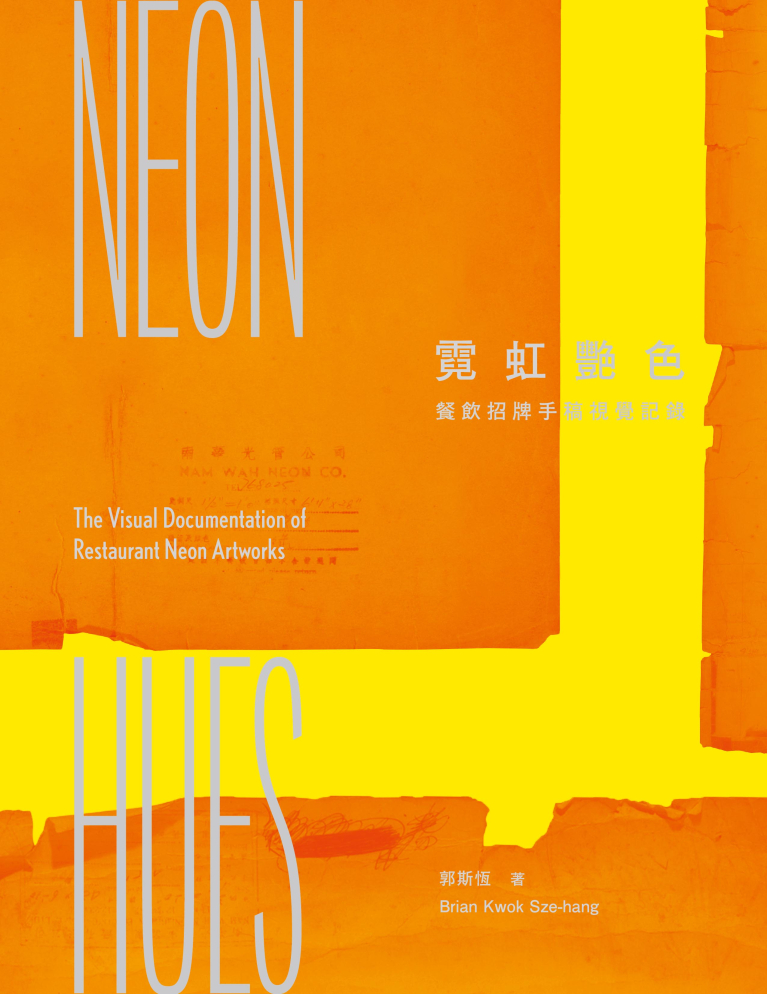

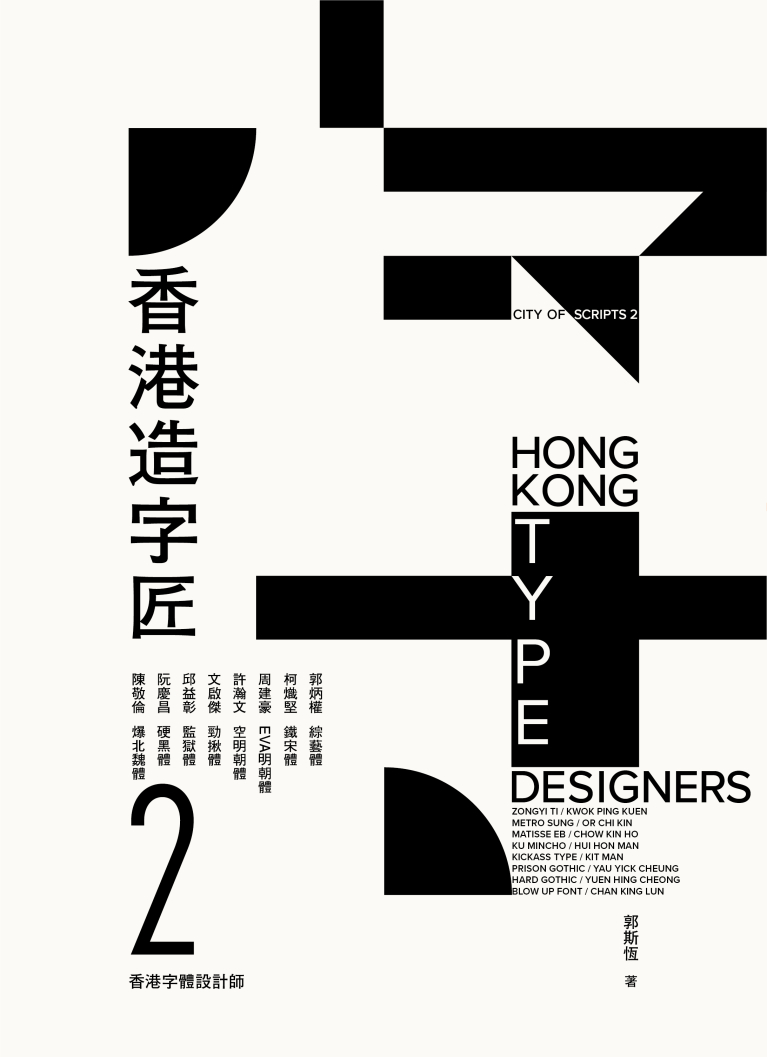

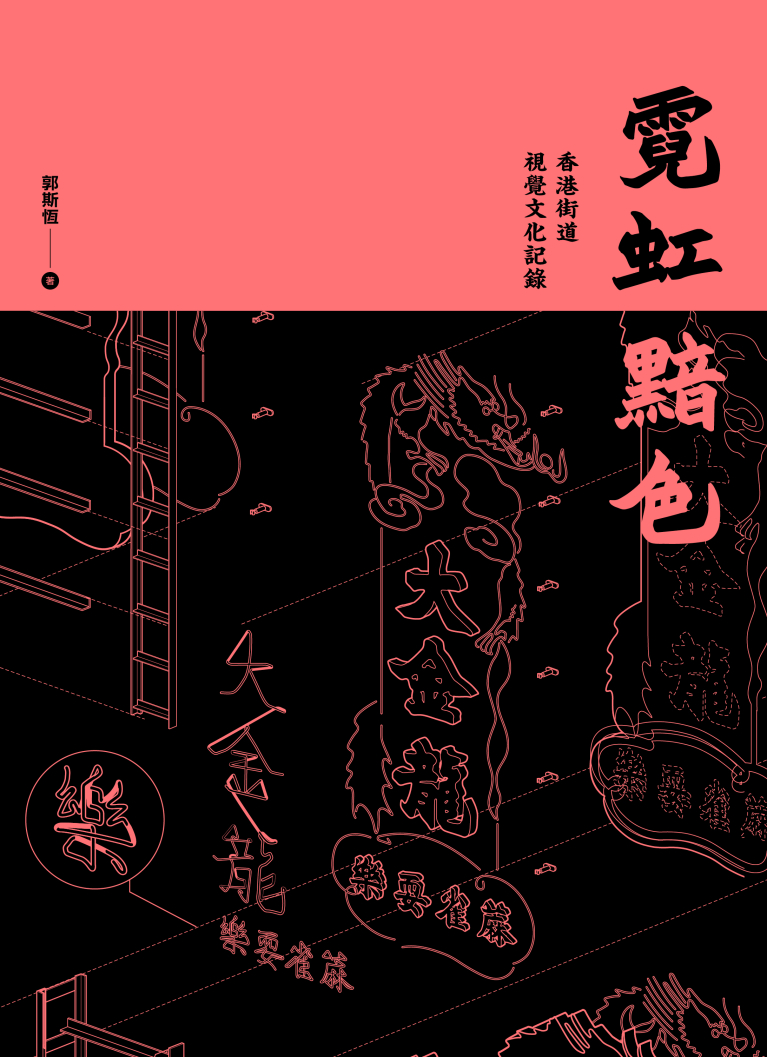

香港理工大學設計學院副教授,喜愛街道觀察及視覺文化。曾出版《我是街道觀察員——花園街的文化地景》、《霓虹黯色——香港街道視覺文化記錄》、《字型城市——香港造字匠》、《香港造字匠2——香港字體設計師》及《霓虹艷色——餐飲招牌手稿視覺記錄》。

序

東京被香港人戲稱為「第二個家鄉」,反映出它在香港人心中的受歡迎程度,也是港人赴日本旅遊熱潮的真實寫照。每逢旅遊旺季,我們總愛飛往東京或其他日本城市,享受一段短暫而熟悉的假期。東京也是港人最嚮往、最常重遊的旅遊勝地之一。

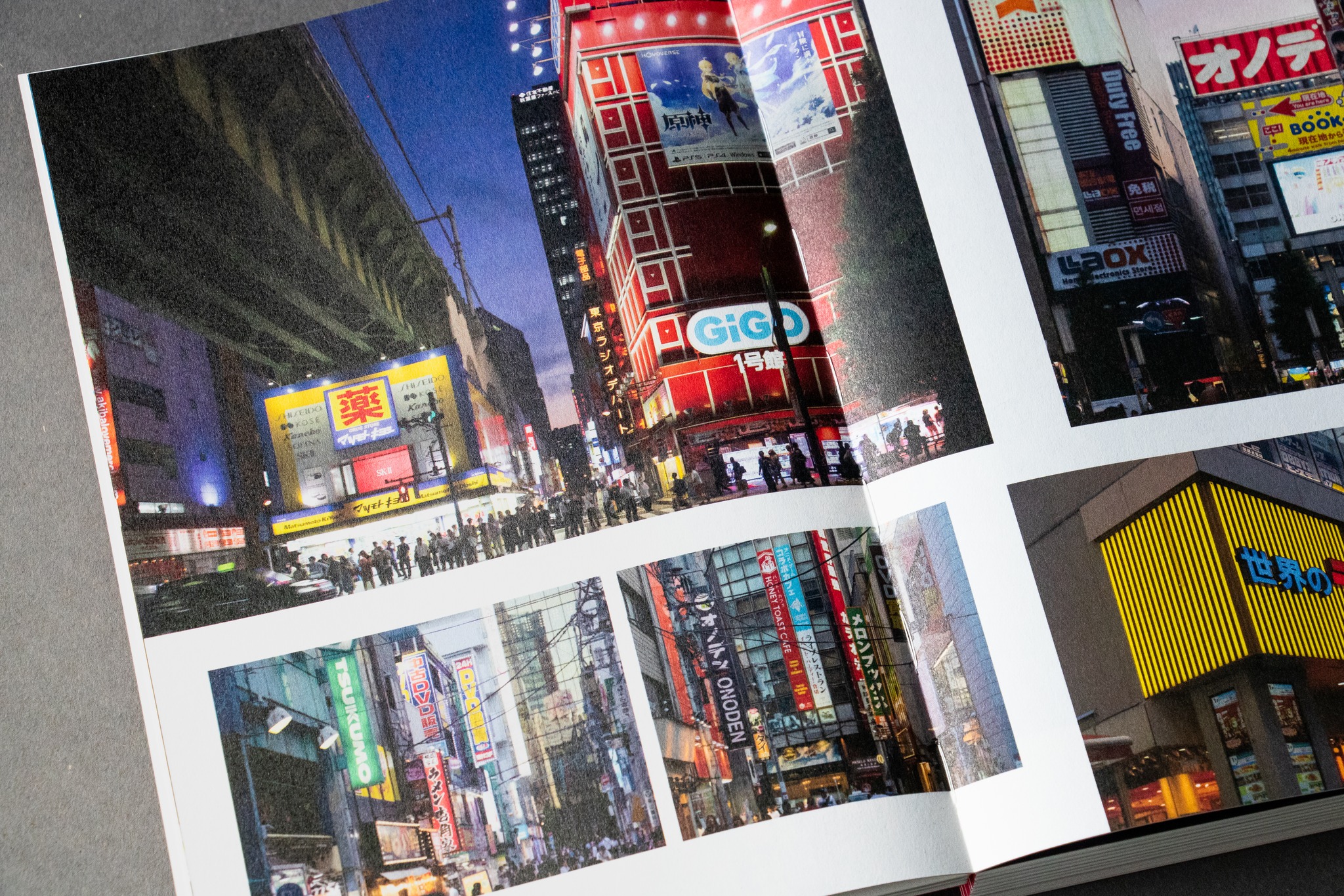

說到東京,大多數人第一時間都會想到購物、娛樂和消費景點。無論是銀座的高級百貨、澀谷的時尚潮流、秋葉原的動漫電器,還有新宿的夜生活,每一個角落都充滿著活力與驚喜。但這座城市的魅力遠不止於此。東京既擁抱傳統與現代文化,亦融合自然景致與多元建築,無論是傳統節慶、祭典儀式,還是琳瑯滿目的美食佳餚,都深受香港人喜愛。

日本文化早已深深植根於我們的日常生活。無論是流行音樂、電影、小說、漫畫、電視劇、時裝設計,還有都市生活美學,香港社會都受到日本文化的強烈影響。每當我們漫步於東京的街頭巷尾,總會感受到既熟悉又新鮮的文化共鳴。正因如此,東京不僅僅是我們的旅遊目的地,更像是一面映照香港人生活品味與文化追求的鏡子。

東京作為一個國際大都會,其城市面貌和文化底蘊遠比我們想像中更為豐富和多元。東京的街頭總是人來人往,五光十色的招牌與廣告牌交織成一幅幅獨特的城市風景畫。這些招牌不僅是商業活動的象徵,更是城市文化、歷史與庶民生活的縮影。

本書希望為讀者帶來一個嶄新的視角,從招牌這個日常而親切的切入點,細緻地探索東京十個地區的視覺美學與歷史,讓大家在熟悉的城市中發現不一樣的視角與故事。全書分為兩大部分:上半部聚焦於理論基礎與城市空間的獨特性,下半部則深入實地觀察與分析,結合招牌法規、田野考查、數據與圖像,全面呈現東京招牌的多樣面貌。

從「考現學」到東京建築美學

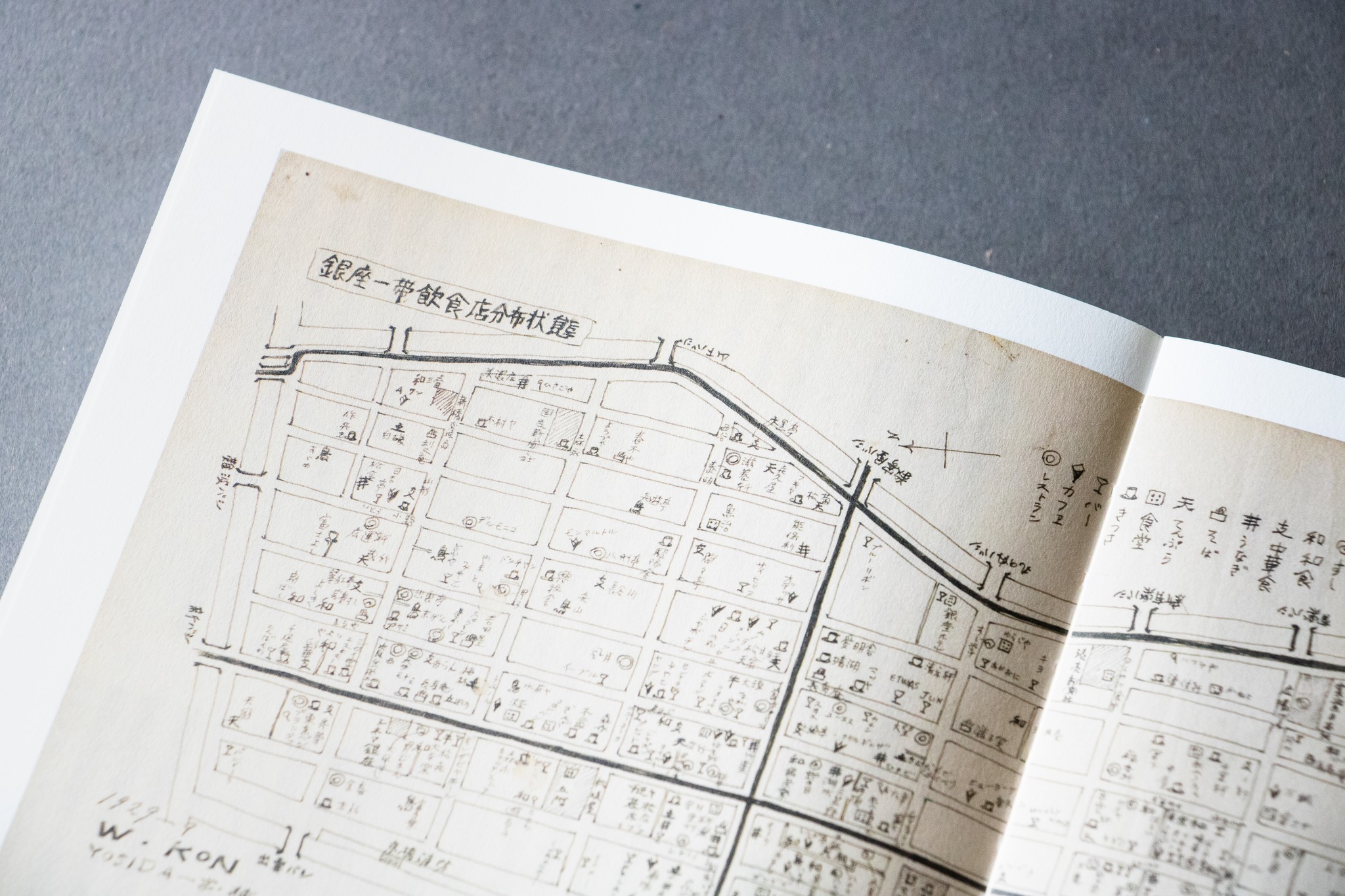

東京的城市景觀之所以能夠如此多元且充滿層次,背後有著深厚的理論基礎與歷史脈絡。本書第一章以今和次郎的「考現學」為起點,帶領讀者從一種嶄新的視角觀察去理解城市生活。「考現學」強調對當下日常生活中被忽視的細節進行細緻的觀察和記錄,並將這些細節視為理解社會文化的重要線索。今和次郎認為,城市的靈魂往往隱藏在最微小的事物之中。無論是一塊手寫的看板、不同年齡女性的髮型、和服與洋服,還是女性的化妝方式等,這些看似日常的細節,其實都蘊含著豐富的社會意義和文化價值。

「考現學」的精神,啟發了後來無數學者和藝術家對城市空間的觀察與創作。赤瀨川原平在一九六○年代的日本社會動盪中,將「考現學」理念應用於街頭觀察,創立了「超藝術」的概念,強調對無用物件的觀察,而這些物件的無用性和無目的性成為其藝術價值的關鍵。一九八○年代,山口文憲和大橋健一等學者更將這種觀察方法帶到香港,捕捉香港街道文化的多樣性和獨特性,進一步豐富了香港城市研究的視野。

第二章則聚焦於東京的城市空間與建築美學。東京的城市規劃與建築設計,為招牌的多樣性提供了豐沃的土壤。不同於香港,東京將住宅區與商業娛樂區明確分隔,將招牌集中於娛樂消費區,形成獨特的視覺語言。書中引用《東京製造》和Emergent Tokyo: Designing the Spontaneous City等著作,深入剖析東京如何在有限的空間中創造出豐富的文化和商業活動。無論是「橫丁」、「多租戶建築」,還是「高架鐵路下的店舖」,這些空間裡的招牌既是商業活動的展示平台,也是地區歷史文化和城市發展的見證。

招牌法規與田野考查

進入下半部,第三章詳細介紹了東京都戶外廣告物的法規與指引。東京對於招牌的管理極為嚴謹,從類型分類、尺寸、位置、高度、色彩、照明、展示期限、材質,到特殊地區的額外限制,無一不細緻規範。這些規定不僅要求廣告主及廣告業者在設計與安裝招牌時必須嚴格遵守,更強調了對城市景觀、自然環境及公共安全的保護。這種嚴謹的管理,有助於維護城市的整體美感與和諧,防止過度商業化或雜亂無章的廣告破壞市容,同時保護歷史文化景觀與自然環境,讓城市在發展經濟的同時,仍能保有獨特的文化氛圍與生態價值。

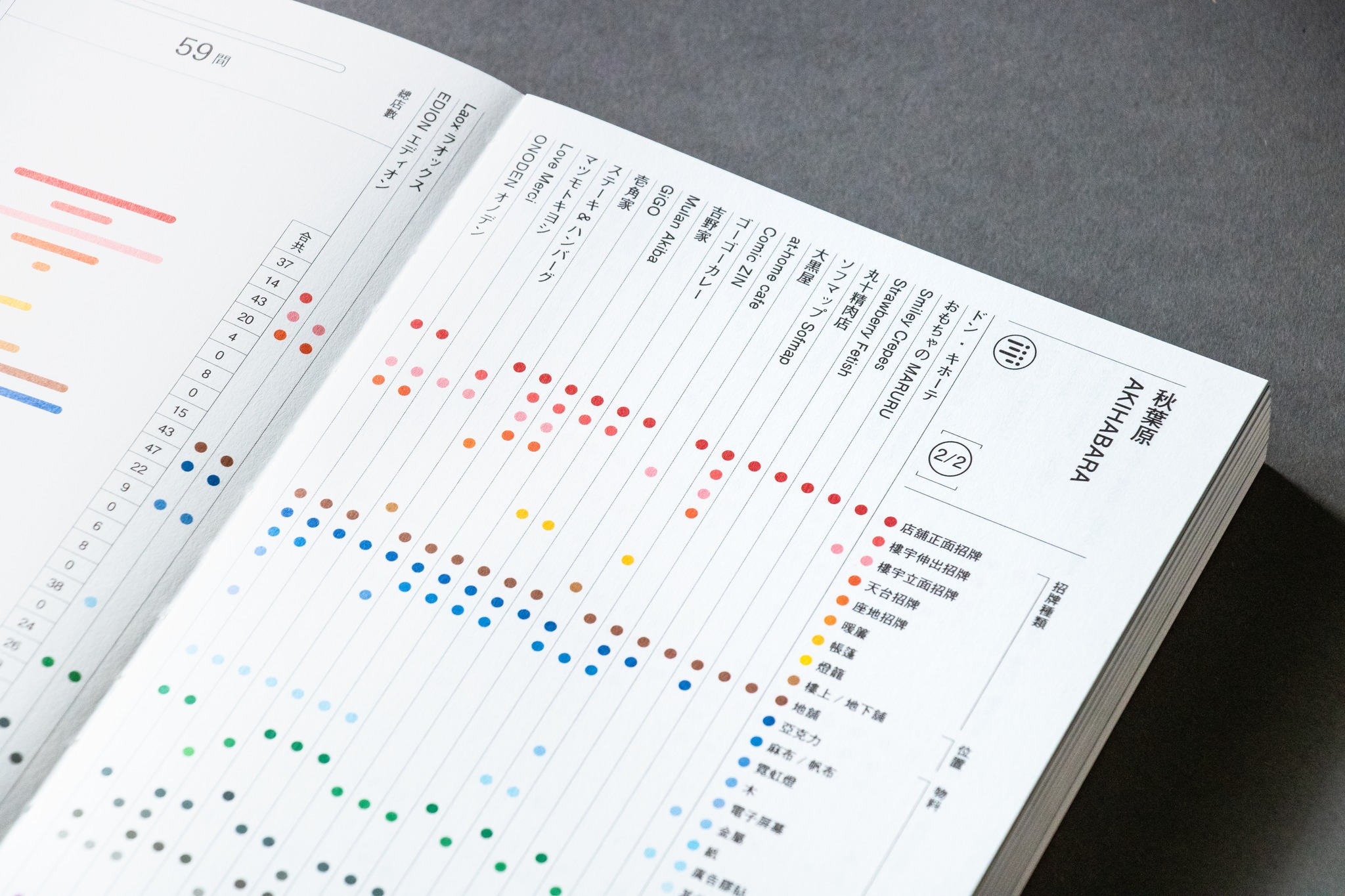

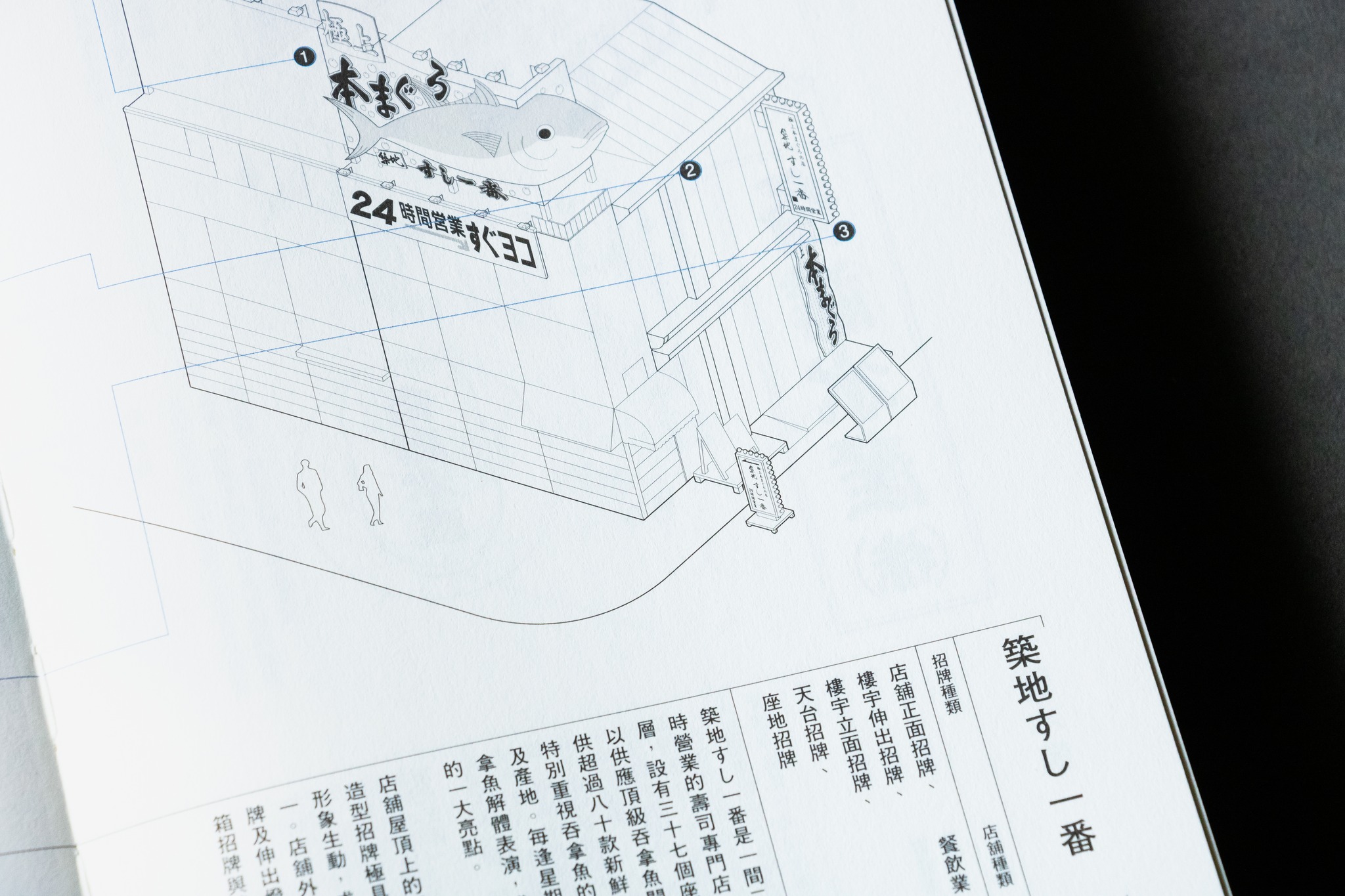

第四章則是本書的重點所在,詳細記錄了東京十個地區的招牌現況。筆者以靈活的現場觀察為主,輔以網上街景資料,從街道空間、招牌設計、物料、字型、顏色、圖案等方面作多角度記錄和分析。每一個地區的招牌設計都有其獨特的故事和美學,例如:上野阿美橫丁保留了第二次世界大戰後黑市的氛圍,招牌設計強調實用性與文化一致性;下北澤則以次文化和青年文化為主,招牌設計多元且具創意;新宿黃金街和思出橫丁分別展現了國際化與懷舊氛圍;歌舞伎町的招牌則體現了娛樂區的多元與奔放。至於池袋見證了由農村到多元文化娛樂中心的轉變,招牌設計融合本土與國際元素。澀谷作為青年文化重鎮,招牌充滿活力與現代感;而同樣位於澀谷的飲兵衛橫丁,則保留了昭和時代的懷舊風情。神保町以書香氣息見稱,招牌重視傳統與手寫風格。秋葉原從電子零件商城到御宅文化勝地,招牌現代化且強調視覺衝擊。築地市場以本土認同和傳統精神為主,招牌營造出濃厚歷史氛圍。銀座作為東京心臟,招牌展現了國際化、高端時尚與新舊融合的都市魅力。

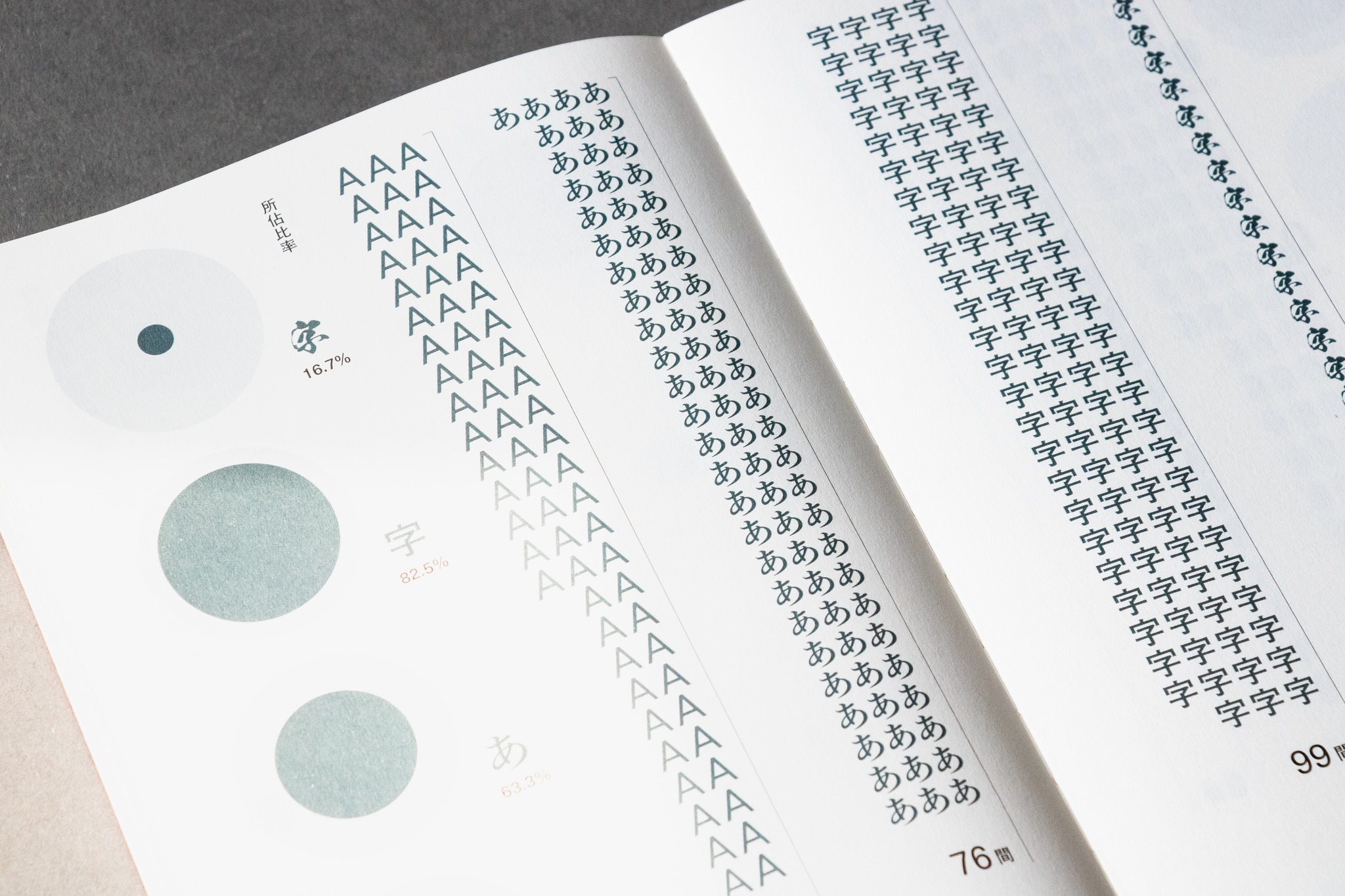

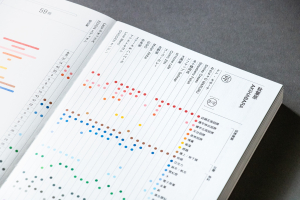

值得一提的是,本書特別繪製了大量資訊插圖(Infographics),以解構各區具代表性的店舖招牌。這些插圖以圖像化的方式呈現招牌的結構、設計元素與物料運用,幫助讀者更直觀地理解不同地區招牌的特色與背後的文化脈絡,比較各區招牌的異同,提升閱讀體驗,從而對東京招牌的設計邏輯、文化意涵與時代變遷有更全面深入的認識。

此外,本書亦將大量招牌數據視覺化(Data Visualization),將包括物料、種類、字型、顏色、圖案、位置等變項作細緻的分類量化,並以圖表方式呈現。這些數據不僅讓讀者對各區招牌的分布情況一目了然,更可作跨區、跨行業、跨類型的比較。無論是想了解某區最常用的招牌物料、哪類字型最受歡迎,還是不同行業的招牌設計差異,都可以透過這些數據圖表快速掌握相關資訊,從而深化對東京招牌文化的理解。

招牌背後的城市故事

東京的招牌,不僅是商業宣傳的工具,更是城市精神的載體,是庶民生活的縮影,是時代變遷的見證。每一塊招牌背後,都蘊藏著一段歷史、一個行業的故事、一個社區的集體回憶。無論是手寫字招牌、霓虹燈招牌,還是獨特的圖案設計招牌,都是城市文化多樣性與創意精神的體現。

城市的美學與活力,從來都不是單靠一兩項政策或設施塑造,而是需要整個社會共同參與、珍惜與傳承。希望這本書能啟發讀者重新發現東京的城市景觀,細味每一個招牌背後的故事與情感,並思考城市空間、建築與招牌三者之間的互動關係。東京的招牌文化,正是這座城市多元、包容、創新精神的最佳寫照。

讓我們一起走進東京的街頭巷尾,細看每一塊招牌,感受這座城市的脈搏與溫度,體會城市美學的無窮魅力。然後在回到香港時,也能於日常生活中放慢腳步,抬頭欣賞這些看似平凡卻蘊含深意的城市符號。