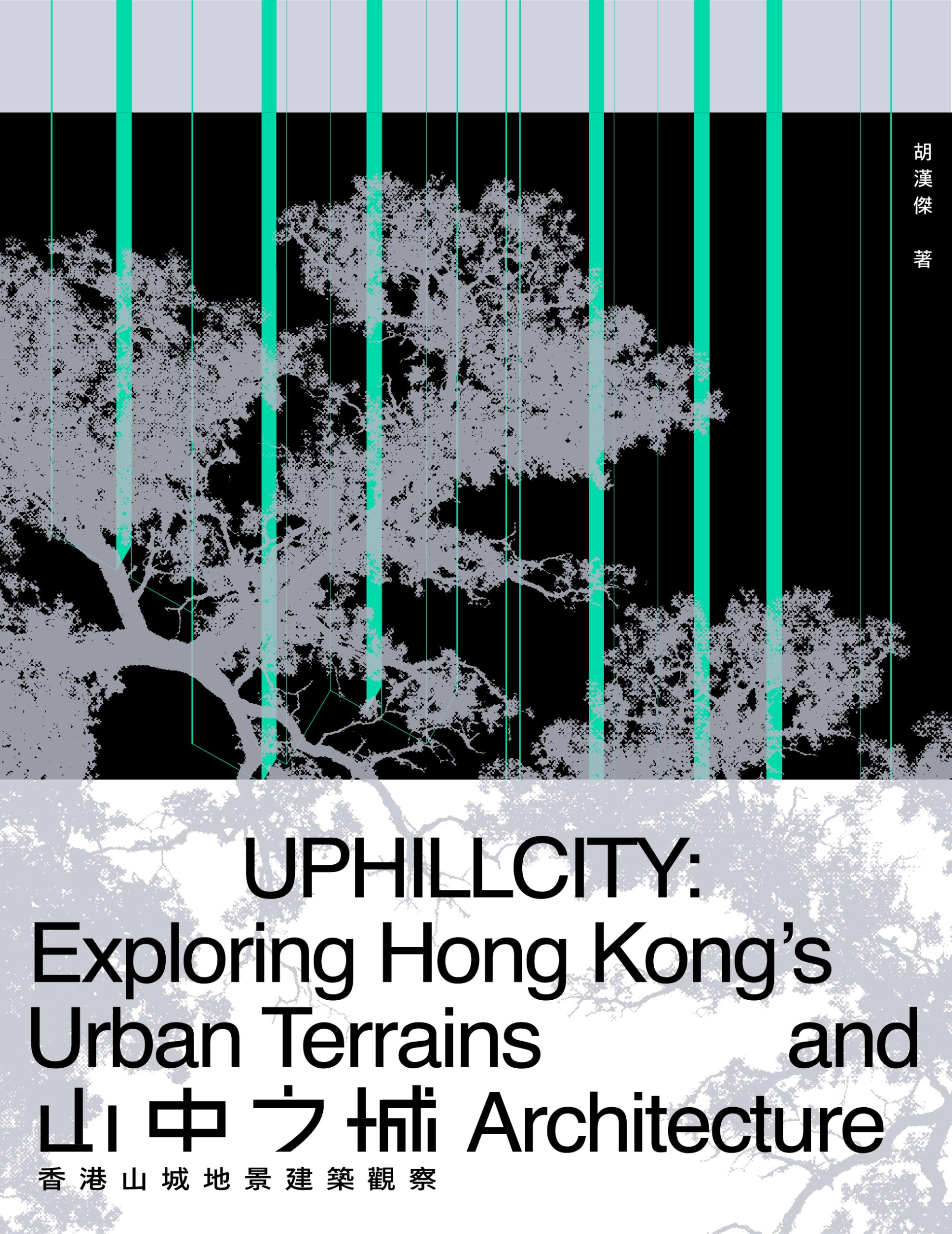

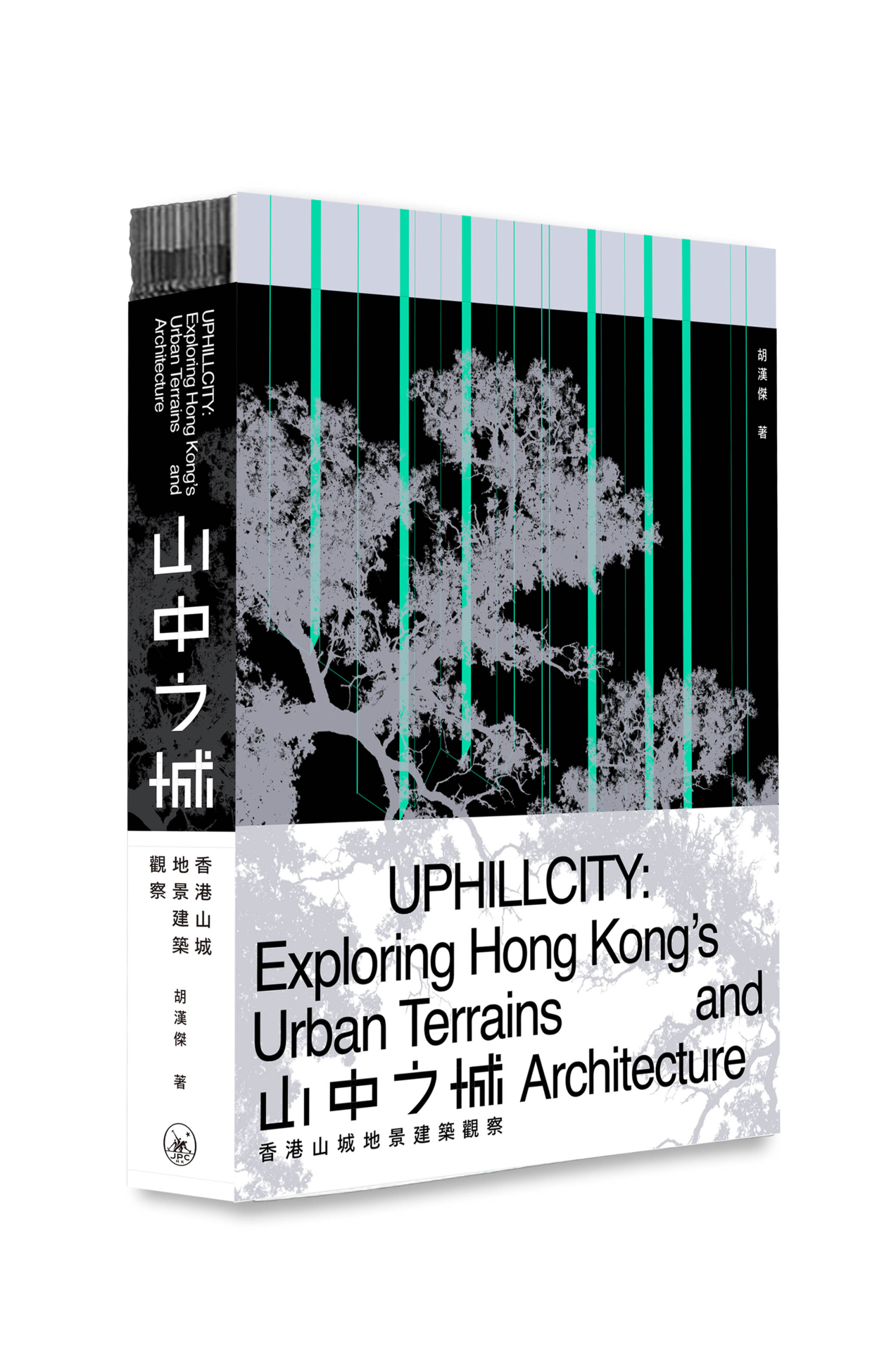

山中之城:香港山城地景建築觀察

| 出版社 | 三聯書店(香港)有限公司 |

| 出版日期 | 2025年07月14日 |

| ISBN | 9789620456725 |

| 分類 |

簡介

日本建築學者村松伸形容香港是一個「多層都市」,所指的不僅是樓宇之高聳、道路之繁複,還有文化之多元,以及善用山坡和等高線的造城模式。

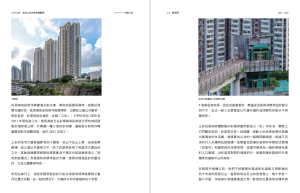

香港山多平地少,多年來透過不斷的移山填海來造地建屋,形成這裡獨特的城市地貌:由層層遞進的半山社區,到燈火萬家的屋邨山城,且不像古人的「隱居深山」,香港人與山為鄰,透過建造者縝密的城市規劃思維、善用地勢變化的空間佈局,讓山城中人得享完備能自足的社區建設。

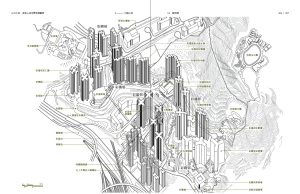

本書選取了香港的五個具代表性的區域來論述,它們包括發展歷史源遠流長的中西區、有地標屋邨(華富邨)即將重建的南區,也有標誌著戰後屋邨山城發展的黃大仙區和觀塘區,以及作為荃灣新市鎮延伸部分的葵涌。五個區域內所選取的地景和建築,主要是大眾能輕易到訪的點(建築)、線(街道、通道)和面(社區、屋邨)。

近年流行城市散步,就讓本書成為大家觀察香港山城的引子,在遊走社區樓梯、斜路、升降機之時,也能好好思考這個城市得來不易的山城地景:一個承襲自前人智慧,由漫山遍野的新舊建築所交織出高低起伏的動人城市肌理。

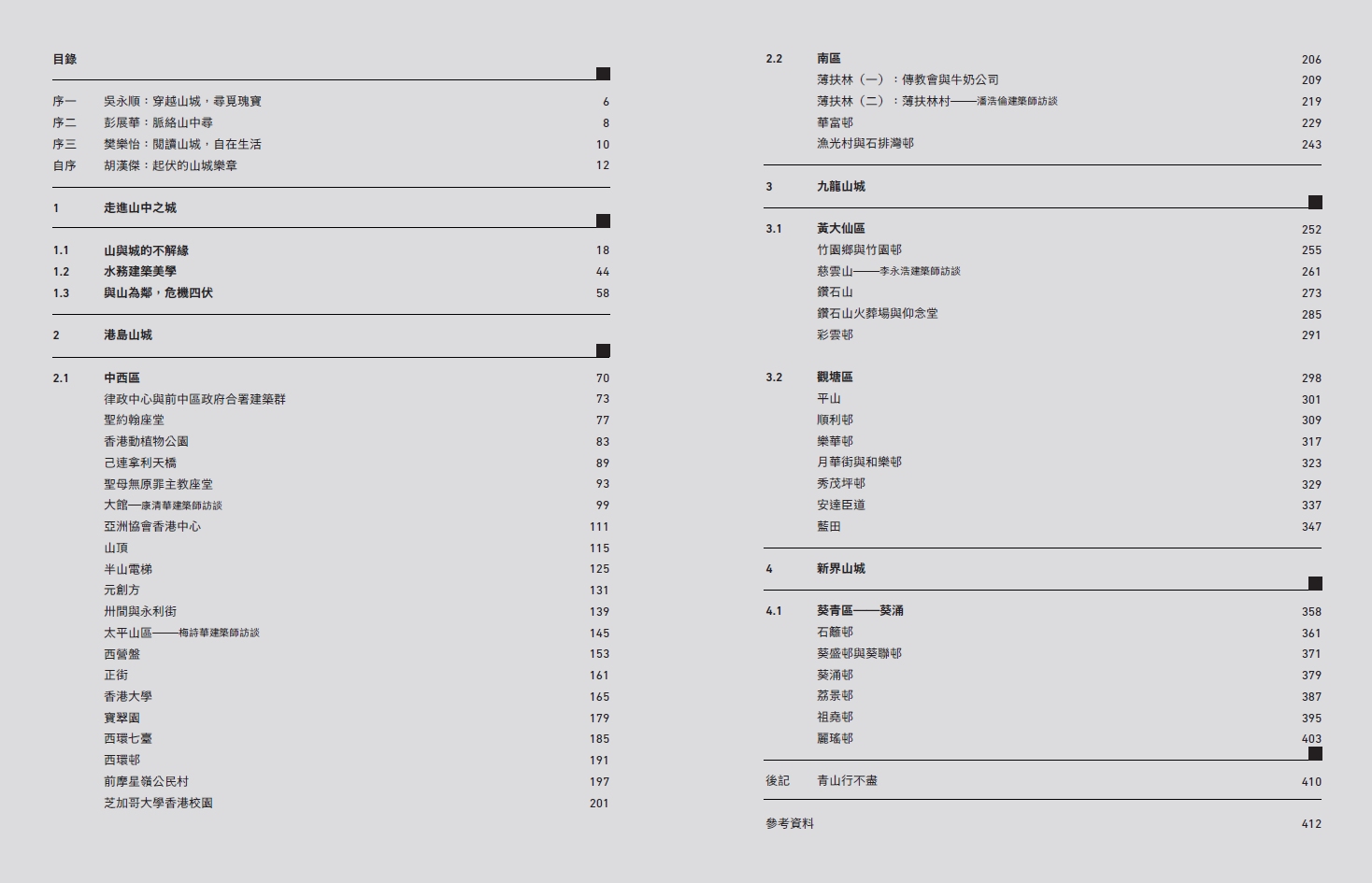

目錄

序一 吳永順:穿越山城,尋覓瑰寶

序二 彭展華:脈絡山中尋

序三 樊樂怡:閱讀山城,自在生活

自序 胡漢傑:起伏的山城樂章

1 走進山中之城

1.1 山與城的不解緣

1.2 水務建築美學

1.3 與山為鄰,危機四伏

2 港島山城

2.1 中西區

律政中心與前中區政府合署建築群

聖約翰座堂

香港動植物公園

己連拿利天橋

聖母無原罪主教座堂

大館/康清華建築師訪談

亞洲協會香港中心

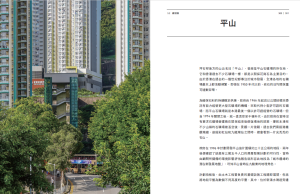

山頂

半山電梯

元創方

卅間與永利街

太平山區/梅詩華建築師訪談

西營盤

正街

香港大學

寶翠園

西環七臺

西環邨

前摩星嶺公民村

芝加哥大學香港校園

2.2 南區

薄扶林(一):傳教會與牛奶公司

薄扶林(二):薄扶林村/潘浩倫建築師訪談

華富邨

漁光村與石排灣邨

3 九龍山城

3.1 黃大仙區

竹園鄉與竹園邨

慈雲山/李永浩建築師訪談

鑽石山

鑽石山火葬場與仰念堂

彩雲邨

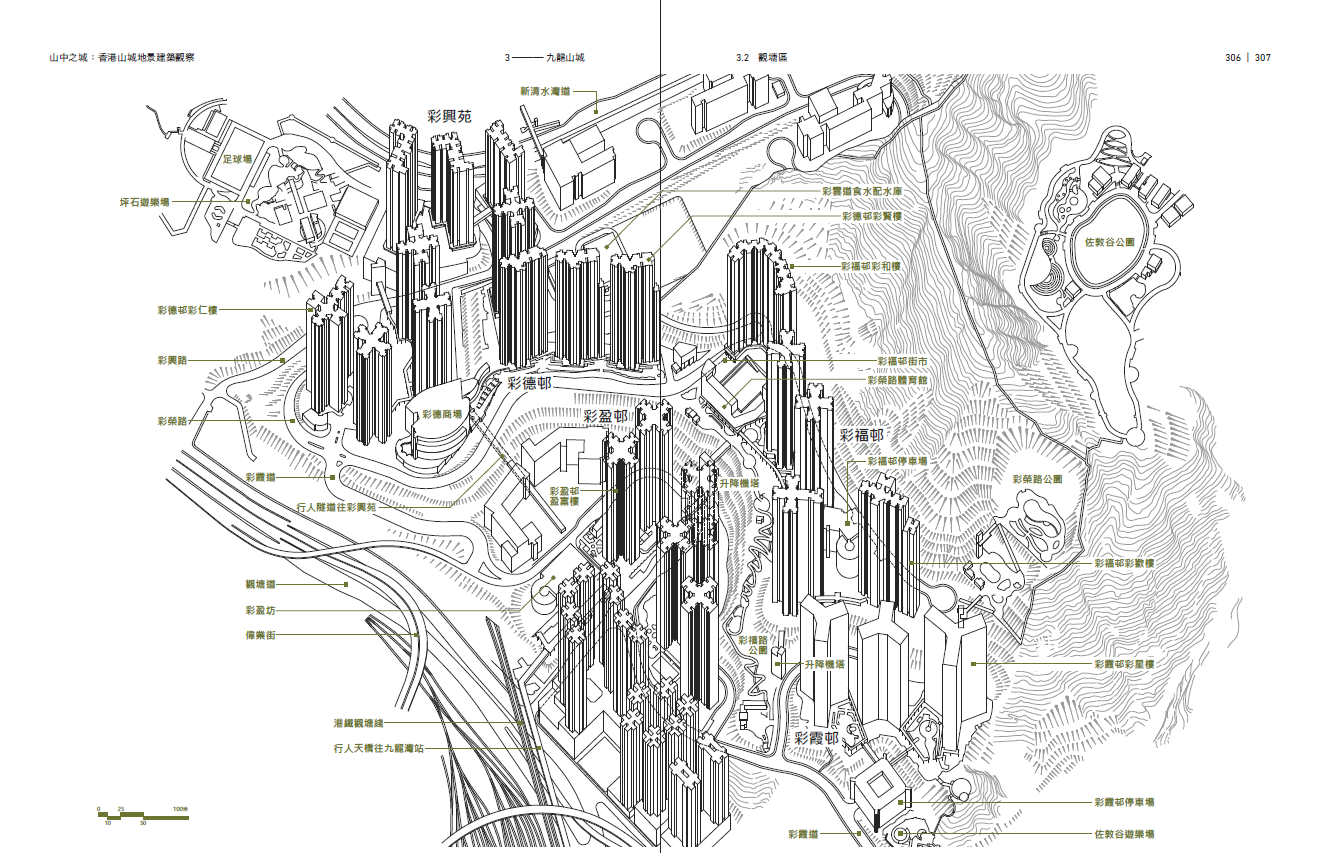

3.2 觀塘區

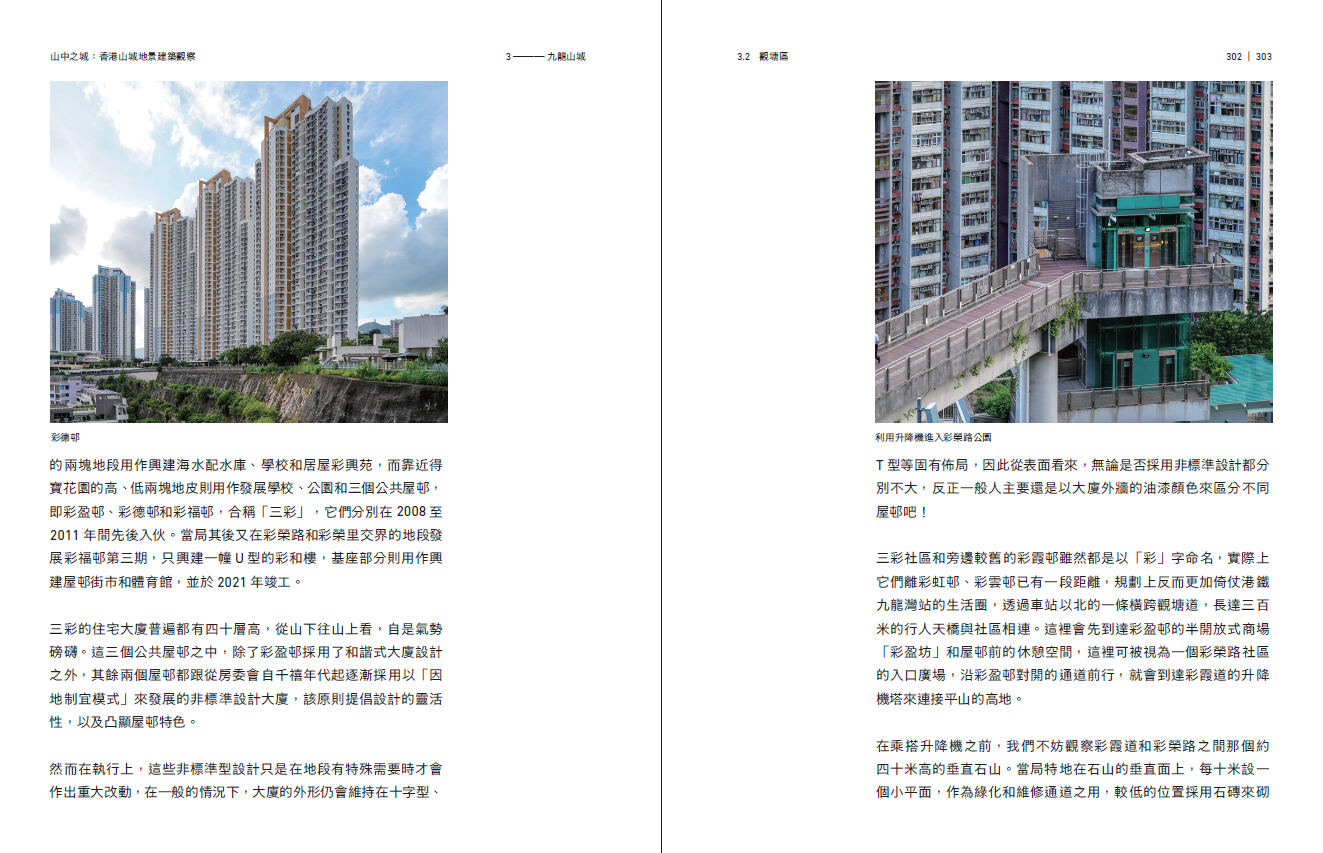

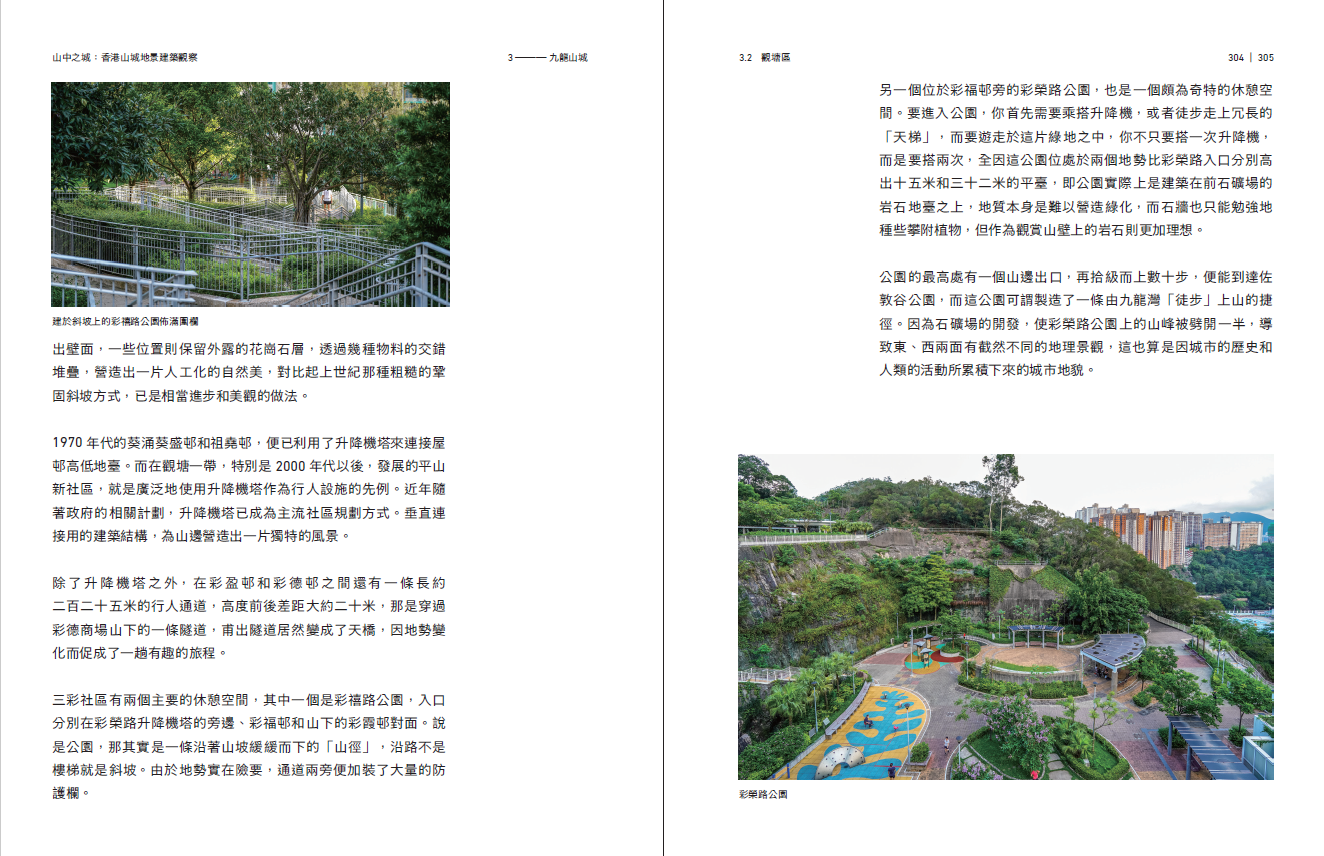

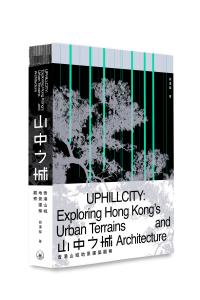

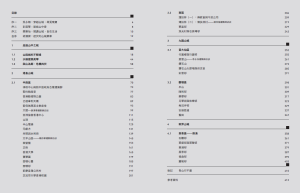

彩盈邨、彩德邨、彩福邨

順利邨

樂華邨

月華街與和樂邨

秀茂坪邨

安達臣道

藍田

4 新界山城

4.1 葵青區――葵涌

石籬邨

葵盛邨

葵涌邨

荔景邨

祖堯邨

麗瑤邨

後記

參考資料

作者簡介

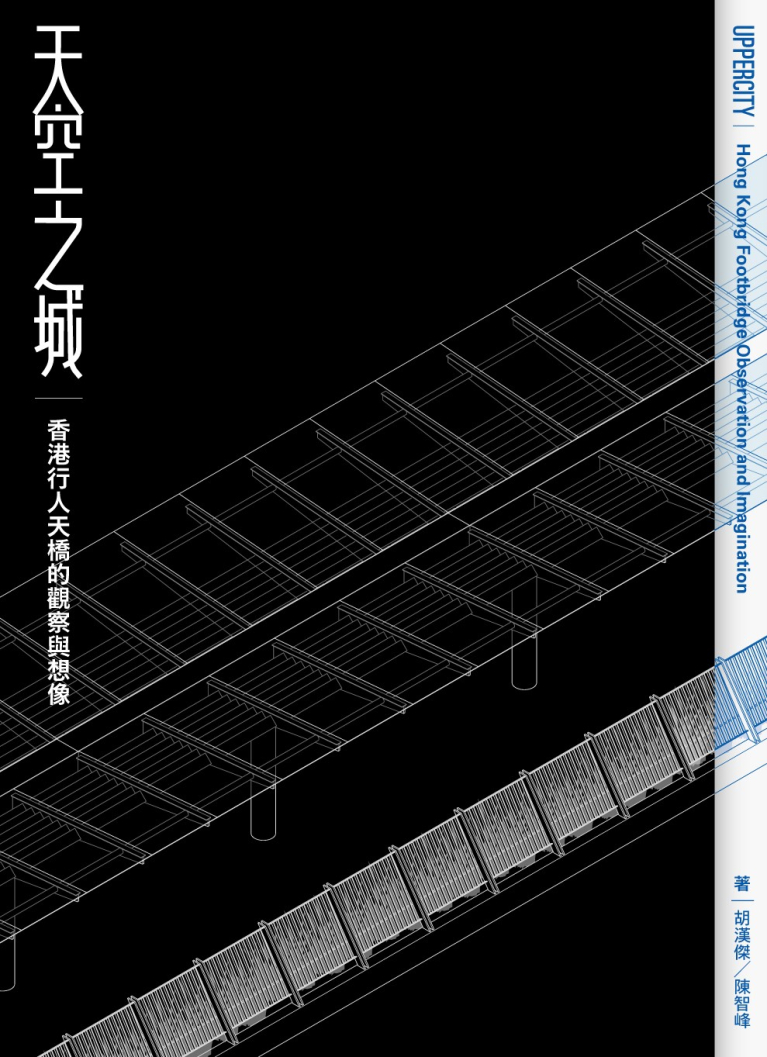

胡漢傑(Deson Wu)

香港註冊建築師、香港建築師學會會員、澳洲墨爾本大學設計學院建築碩士、工作室「城市接築」共同創辦人,長期關注和推動本地建築、城市設計議題。曾參與撰寫《信報財經新聞》的「建築思話」專欄,及擔任香港電台電視節目「學人沙龍」的客席主持等。2018年發起「天橋城市」研究計劃,並在北角油街實現以「玩轉─行:天空之城」為題策劃展覽和公眾活動。2022年與城市設計師陳智峰合著《天空之城:香港行人天橋的觀察與想像》,作品榮獲第四屆「香港出版雙年獎」的最佳出版獎(社會科學類),並多次獲邀在香港、深圳及法蘭克福等地演講。

名人推薦

「這部書為我城記載了這些屬於香港人的珍貴寶藏。」

吳永順

註冊建築師、城市設計師

「在尋常巷陌與高低起伏之間,由作者領航,與山對話,與城共鳴。」

彭展華

註冊建築師、《未知的香港粗獷建築》作者

「導讀全港多座山城的特色、每幢地標背後的故事,更闡明了各個空間的規劃設計概念、考量、效果與利弊。」

樊樂怡

藝術工作者、《香港抽象遊戲地景》作者

重點特色

作者引領我們一同走進香港山城,從點、線、面的角度觀察社區和城市之間的關係,傾聽山城中人的故事和想法。

內文試讀

2.1 中西區

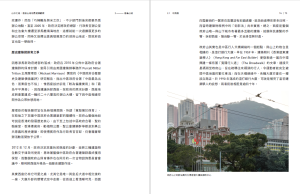

香港雖擁有一個優良的海港,但卻缺乏可用作建屋的土地,多年來都靠填海造陸來獲得更多平地,否則只能一直往山上發展。開埠初期,因為疫症以及華洋群體間在生活習慣上的衝突,促成了半山的歐洲人住宅區,及以華人為主的太平山區。

隨著大眾對舊建築的保育問題愈加關注,時任特首曾蔭權在《2009-10施政報告》中提出「保育中環」,八項相關項目包括中環新海濱用地、中環街市、中央書院遺址(荷李活道前已婚警察宿舍)、中區警署建築群、前中區政府合署建築群、美利大廈、前法國外方傳道會大樓,以及香港聖公會建築群。連半山電梯起點的中環街市都算進去的話,八個保育項目中便有七項與山城有關,足見中環乃至整個中西區的發展,和地勢的關係是密不可分的。

談到香港半山區的範圍,今天看來界線已經相當模糊,但據土力工程處的半山研究報告指,範圍由東面的己連拿利至西面的香港大學本部大樓,高度則由山腰處(般含道、高街、普慶坊、荷李活道、堅道等地段)至山頂的盧吉道,這與1888年頒佈的《歐洲人區保留條例》所界定的歐洲人區範圍相約。

即使未到半山區,人們仍不難感受到中西區內的地勢變化,特別是不少樓梯街、斜道、登山電梯、窄巷和臺階式社區,它們之間蘊含著互為因果的歷史片段,同時亦散發出各自獨特的歷史文化氣息,遊走於中西區的山間梯徑,每一趟旅程的感受都不相同。港島綫西延段通車後,部分車站出口設於山腰至半山處,可說是向大眾開啟了認識中西區山城的一扇大門。

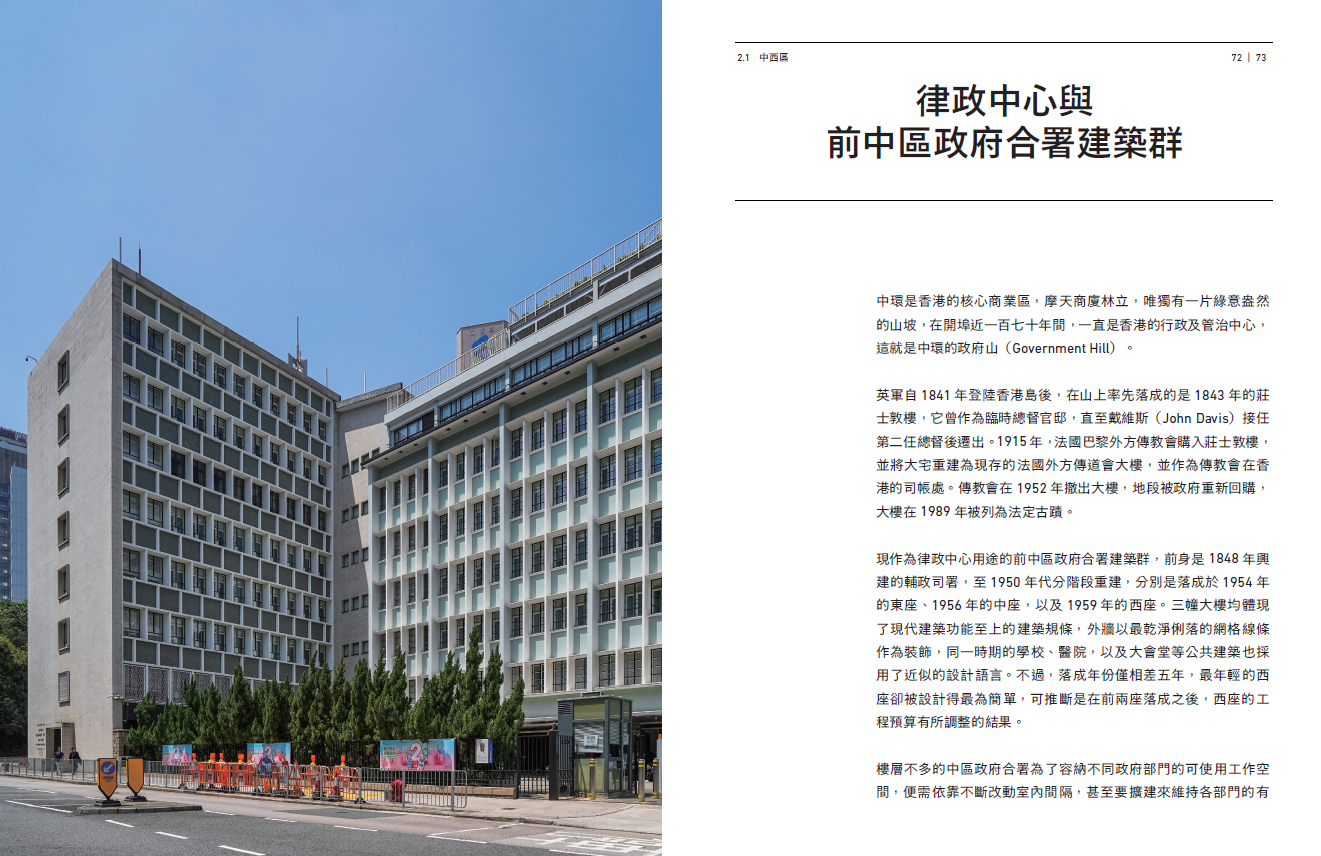

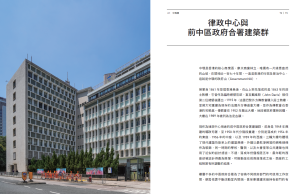

律政中心/前中區政府合署建築群

中環是香港的核心商業區,摩天商廈林立,唯獨有一片綠意盎然的山坡,在開埠近一百七十年間,一直是香港的行政及管治中心,這就是中環的政府山(Government Hill)。

英軍自1841年登陸香港島後,在山上率先落成的是1843年的莊士敦樓,它曾作為臨時總督官邸,直至戴維斯(John Davis)接任第二任總督後遷出。1915年,法國巴黎外方傳教會購入莊士敦樓,並將大宅重建為現存的法國外方傳道會大樓,並作為傳教會在香港的司帳處。傳教會在1952年撤出大樓,地段被政府重新回購,大樓在1989年被列為法定古蹟。

現作為律政中心用途的前中區政府合署建築群,前身是1848年興建的輔政司署,至1950年代分階段重建,分別是落成於1954年的東座、1956年的中座,以及1959年的西座。三幢大樓均體現了現代建築功能至上的建築規條,外牆以最乾淨俐落的網格線條作為裝飾,同一時期的學校、醫院,以及大會堂等公共建築也採用了近似的設計語言。不過,落成年份僅相差五年,最年輕的西座卻被設計得最為簡單,可推斷是在前兩座落成之後,西座的工程預算有所調整的結果。

樓層不多的中區政府合署為了容納不同政府部門的可使用工作空間,便需依靠不斷改動室內間隔,甚至要擴建來維持各部門的有效運作;然而「巧婦難為無米之炊」,不少部門到後來都要另覓辦公地點。直至2005年,政府決定將政府總部、行政長官辦公室和立法會大樓遷至添馬艦填海地皮,這樣就能一次過擴展更多的辦公空間,同時又能釋出甚具發展潛力的政府山地皮,對政府而言也是一舉兩得。

歷史建築掀保育之爭

因應添馬新政府總部的落成,政府在2010年公佈中區政府合署建築群的保育計劃,當局引用由英國建築師事務所Purcell Miller Tritton主席摩理臣(Michael Morrison)撰寫的《中區政府合署歷史及建築價值審評》研究報告,指出中區政府合署「中座最為出色,而東座也不俗」,惟西座設計卻是「較為偏重實用」和「最為平平無奇」,因而建議拆卸西座。按政府的原來計劃,西座地皮將會重建成一幢約二十六層高的辦公大樓,留下與中座相連空間作為公眾休憩用地。

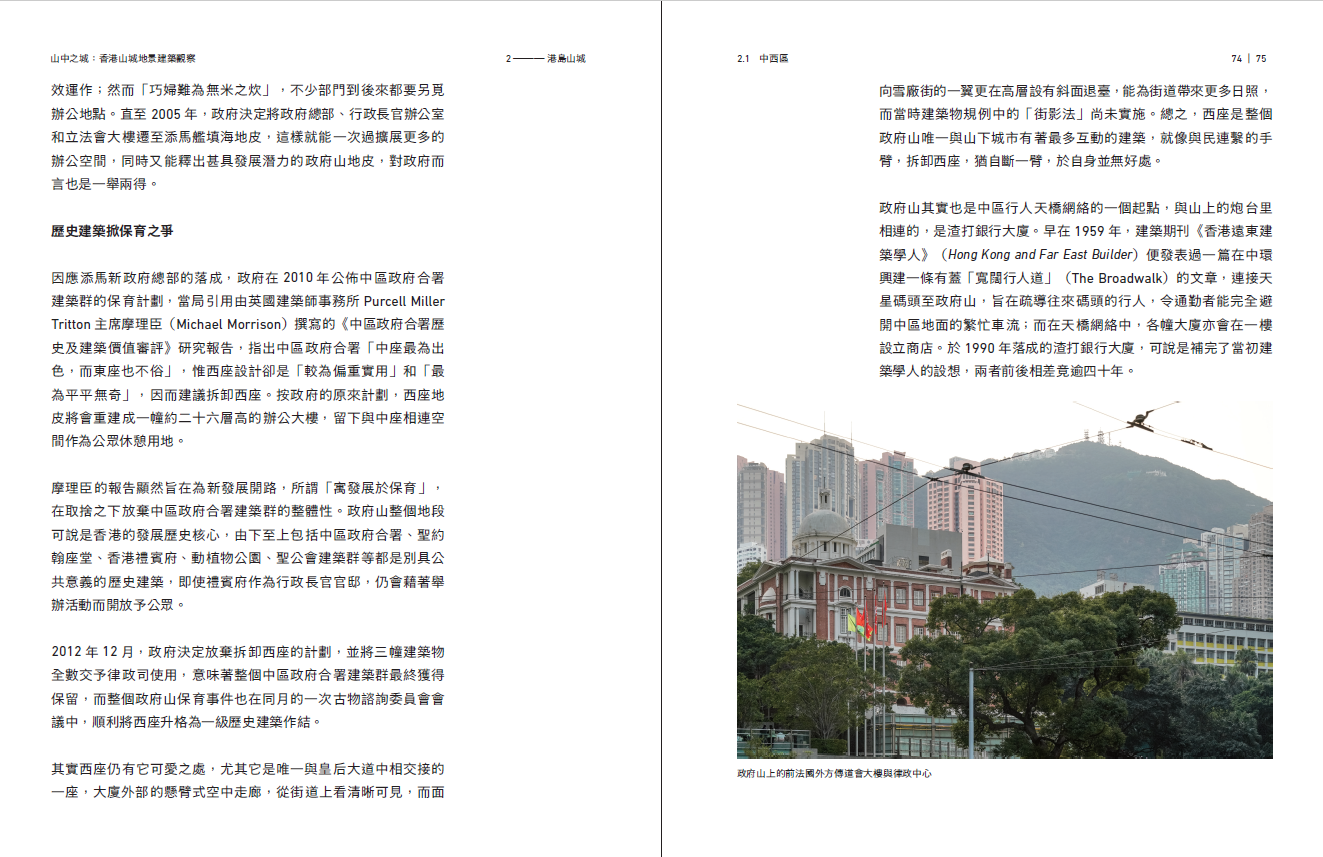

摩理臣的報告顯然旨在為新發展開路,所謂「寓發展於保育」,在取捨之下放棄中區政府合署建築群的整體性。政府山整個地段可說是香港的發展歷史核心,由下至上包括中區政府合署、聖約翰座堂、香港禮賓府、動植物公園、聖公會建築群等都是別具公共意義的歷史建築,即使禮賓府作為行政長官官邸,仍會藉著舉辦活動而開放予公眾。

2012年12月,政府決定放棄拆卸西座的計劃,並將三幢建築物全數交予律政司使用,意味著整個中區政府合署建築群最終獲得保留,而整個政府山保育事件也在同月的一次古物諮詢委員會會議中,順利將西座升格為一級歷史建築作結。

其實西座仍有它可愛之處,尤其它是唯一與皇后大道中相交接的一座,大廈外部的懸臂式空中走廊,從街道上看清晰可見,而面向雪廠街的一翼更在高層設有斜面退台,能為街道帶來更多日照,而當時建築物規例中的「街影法」尚未實施。總之,西座是整個政府山唯一與山下城市有著最多互動的建築,就像與民連繫的手臂,拆卸西座,猶自斷一臂,於自身並無好處。

政府山其實也是中區行人天橋網絡的一個起點,與山上的炮台里相連的,是渣打銀行大廈。早在1959年,建築期刊《香港遠東建築學人》(Hong Kong and Far East Builder)便發表過一篇在中環興建一條有蓋「寬闊行人道」(The Broadwalk)的文章,連接天星碼頭至政府山,旨在疏導往來碼頭的行人,令通勤者能完全避開中區地面的繁忙車流;而在天橋網絡中,各幢大廈亦會在一樓設立商店。於1990年落成的渣打銀行大廈,可說是補完了當初建築學人的設想,兩者前後相差竟逾四十年。