穿越在歷史邊緣:重走前輩蘇門答臘流亡路

簡介

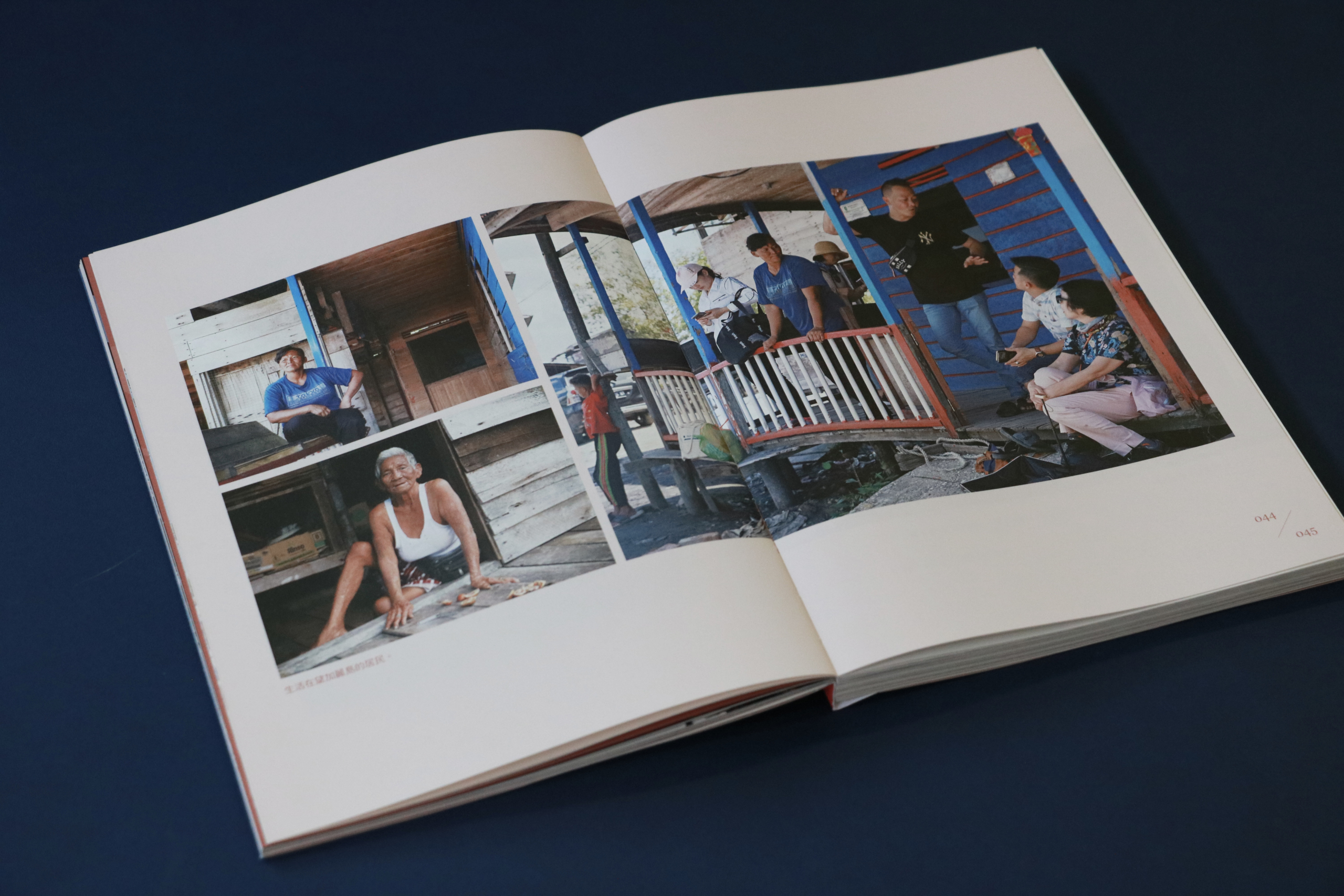

1942年1月,日軍逼近新加坡,胡愈之與一批在新加坡的抗戰人士被迫轉移至印度尼西亞,開始了三年多的逃亡歲月。八十年後,胡舒立踏上蘇門答臘島,用八天時間重走胡愈之夫婦與郁達夫等人的流亡之路,完成了一次跨越時空的歷史尋蹤。

強烈的歷史感召,驅使她去找尋這群在中國近現代歷史上著名的文化人。在太平洋戰爭爆發、國破家亡在即的情形下,胡愈之等人在異國他鄉機智躲避,頑強堅持,展現了中國人不屈的精神及戰友間相濡以沫的感情。

目錄

序 李向前 具有啟示意義的寫作範式 i

引言 重走前輩流亡之路 001

1 石叻班讓 2023.06.14 004

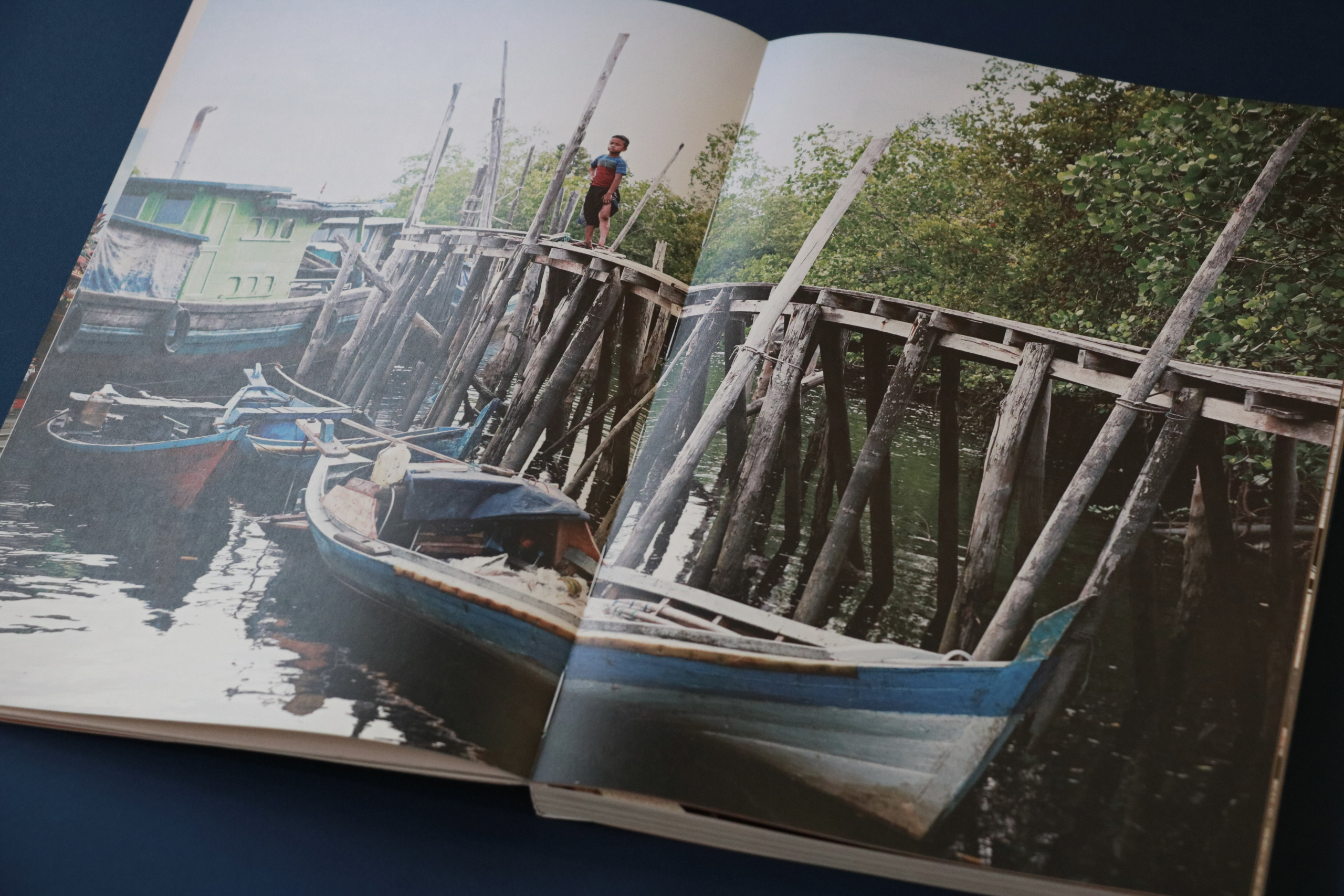

2 望加麗—保東村 2023.06.15 032

3 北干巴魯 2023.06.16 062

4 巴爺公務 2023.06.17 086

5 武吉丁宜 2023.06.18 124

6 棉蘭 2023.06.19 150

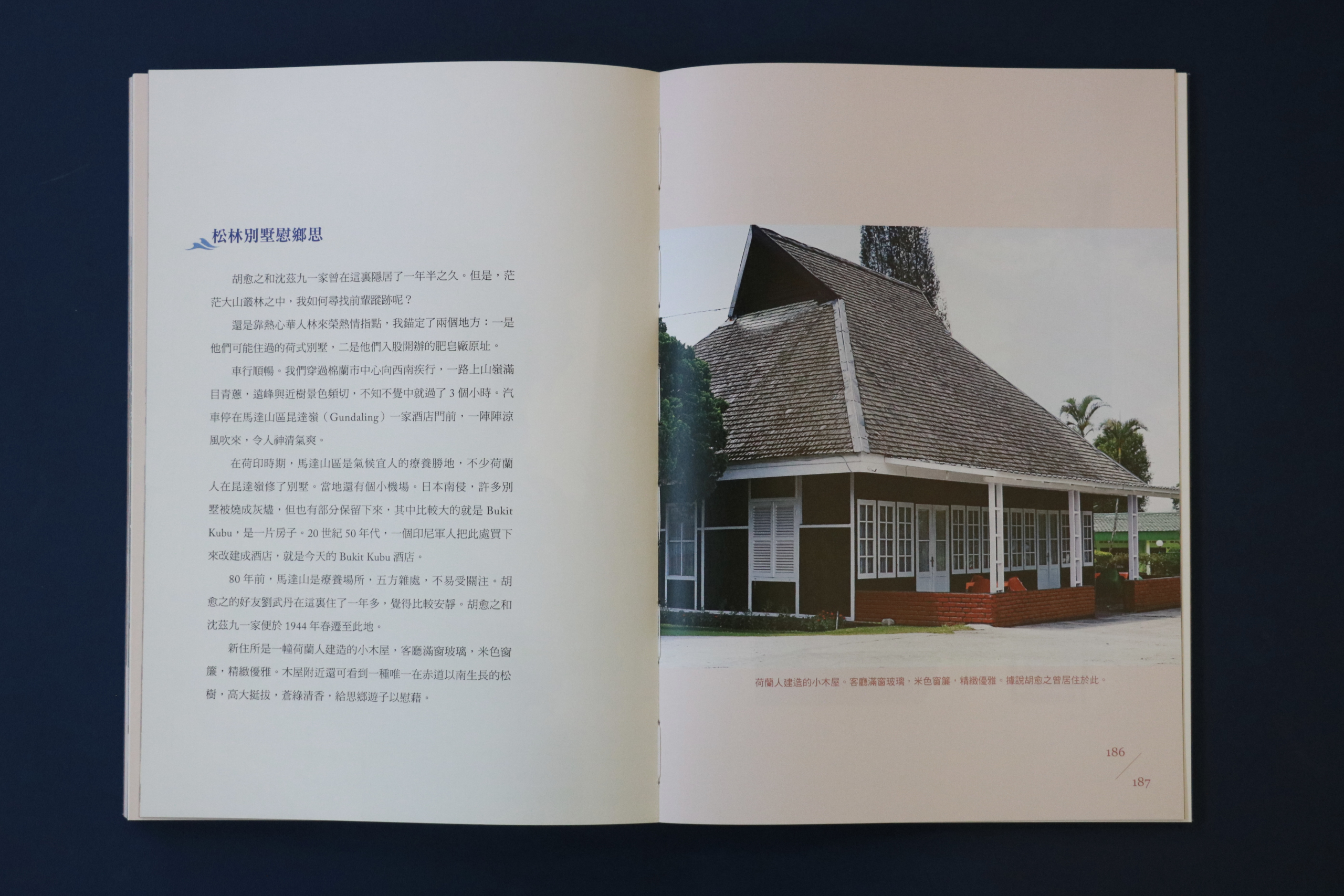

7 馬達山 2023.06.20 180

8 結語 2023.06.21 208

作者簡介

胡舒立

- 財新傳媒創辦人,現任財新傳媒社長。

- 1982年畢業於中國人民大學新聞學院;1994年獲得斯坦福大學新聞學院奈特獎學金,攻讀發展經濟學。

- 曾任《工人日報》國際部副主任、《中華工商時報》海外部主任、《財經》雜誌主編、中山大學新聞傳播學院院長及教授等。

- 曾獲拉蒙·麥格賽賽獎(2014)、密蘇里新聞事業傑出貢獻榮譽獎章(2012)、星雲真善美新聞傳播獎(2011)、2016年獲頒普林斯頓大學榮譽法學博士學位等。

- 曾出版《美國報海見聞錄》《改革沒有浪漫曲》《微觀美國》《新金融時代》《舒立對話:未來十年,世界是誰的遊戲》《舒立對話2:未來十年,中國會更好嗎》等著作。

序

具有啟示意義的寫作範式

一位大學者說過:歷史沒有最後,一切都是過程,一切都只是一瞬。這讓我品味起研習歷史的魅力:它到底是見證還是述往?它對歷史的追尋,究竟有沒有止境?

讀舒立這本日記體的小書,我實實在在有了新的感悟。原來,對歷史的踏訪,竟可以翻新已有記載的面貌。而80多年前的歷史一瞬,以及它保存的時代煙塵,真的觸動著你。

無需說,《穿越在歷史邊緣》的作者,是一位極富歷史意識的遊者。強烈的歷史執念,驅使她要走一條隱約可見的小路,去找尋一群人—在中國近現代歷史上著名的文化人,在太平洋戰爭爆發、國破家亡在即的情形下,在異國他鄉先是躲避,然後頑強堅持,最終以滿懷的期盼,頑強地活下來。作者的歷史動機明確,行動果敢堅決,在尋訪設計、觀察角度和熱望揭示等方面,都有獨到的思考。這篇遊記不僅情感充盈,而且有豐富的歷史考辨性知識,生動還原了抗日烽火中流亡者們的遭際以及他們的精神狀態、意志信念,從而填補了抗日戰爭史中不為人知的空白。

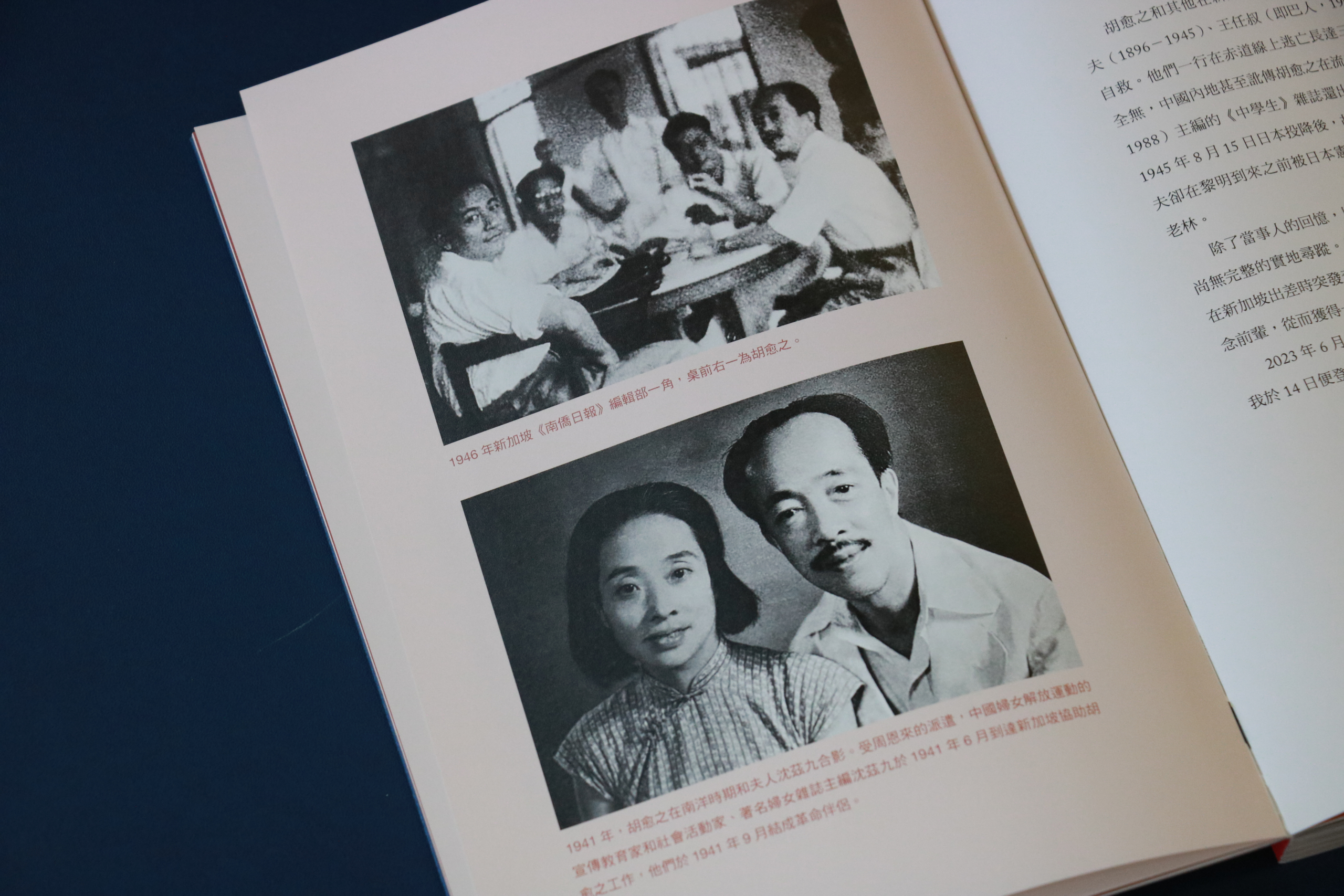

以胡愈之為首的這一群文化人,是中國新民主主義革命時代不可缺少的、發揮過重要社會影響的先進人物。他們中有郁達夫、王任叔、沈茲九等。他們是一群堅定的愛國者。其中,郁達夫是著名的作家和詩人,他的作品影響過無數國人。而胡愈之,則不僅是中國共產黨的秘密黨員,更是當時我國文化界的領袖群倫者之一。1938年,在上海淪陷後的所謂“孤島”期間,他以“復社”名義,組織起一群文化精英,以極快速度翻譯出版了斯諾的《紅星照耀中國》,編輯出版《魯迅全集》,一時洛陽紙貴,引發社會特別是青年們嚮往革命和共產黨的廣泛熱情。與同一年翻譯出版的《資本論》相比,《紅星照耀中國》的影響,甚至更顯著一些。

1940年後,胡愈之受黨的委託前往新加坡,在那裏繼續辦報,團結廣大愛國華僑支援祖國抗戰。太平洋戰爭爆發後,胡愈之等參加由陳嘉庚發起成立的新加坡抗敵動員總會,更積極地開展抗日宣傳,並參與了訓練抗戰幹部和武裝民眾的活動。

所有這些活動,當然遭到日寇記恨。1942年1月,日軍逼近新加坡,胡愈之與一批在新加坡的抗戰人士不得不轉移到印度尼西亞,開始三年多的逃亡之旅。這也正是“蘇門答臘日記”從新加坡開頭,做歷史追尋的起因。

隨這本“蘇門答臘日記”走過,我們在它鮮活的記敘中,瀏覽和記住了一段真實的歷史史事,而這段歷史史事,在現有的歷史記載,特別是中國抗戰史中,基本付之闕如。中國人民的抗日戰爭,自然要以正面戰場、敵後戰場和中國共產黨領導下的全民族抗戰的中流砥柱為主要敘事。然而,既然這個抗戰是全民族的,它就必然發生在社會的各個層面,包括思想、文化、藝術以及各種社會階層的人的活動,由此才匯成中國近代歷史上最宏大、最深刻也最慘烈的戰爭圖景和戰爭勝利。儘管,“日記”是追尋人的“逃難”,但這個“逃難”,卻有不容忽視的歷史看點。因為,它記錄了不同凡響的一群人,記錄了這群人“逃難”的原因和他們所經歷的苦難,也記錄了他們在“逃難”中的思想和信仰,記錄了他們從不泯滅的理想。

從“七七事變”(又稱盧溝橋事變)開始,中國的文化人有了明顯分化。他們有的沉淪了,有的逃避了,更有的認賊作父當了漢奸。而胡愈之周圍的文化精英,則羽化為反抗戰士。他們手無縛雞之力,卻表現出前所未有的勇敢和堅韌。他們沒有逃掉,更沒有背叛,而是集合起來,向敵人投出思想和文化的“投槍”。而這,甚至是敵人更害怕的武器之一。他們踐行了當時進步文化人的呼喊:“我們有筆的時候用筆,有嘴的時候用嘴,到嘴和筆都來不及用的時候,便是將以血肉和敵人相搏於戰場。我們不甘心做奴隸,我們將以鮮血向敵人保證我們民族的永存!”

流亡印尼期間,面對日寇殘酷的屠殺,胡愈之一行不得不蟄伏起來。但他們從未泯滅對抗戰勝利的期冀。胡愈之把大家聚攏起來,克服重重艱難,讓生,有了希望;讓死,遠離而去。那時,他們先後成為釀酒師、肥皂製造商和菜農。這是一段歷史的傳奇、文化的傳奇。這傳奇,只屬於有不屈意志的中國文化人。而郁達夫被日軍秘密殺害,則給熱愛他的中國人,留下一筆血債(1952年,新中國追認郁達夫為烈士)。

聶紺弩先生在祖國抗戰最艱苦的1942年,寫下了他的著名雜文《歷史的奧秘》。他說:“這是歷史的奧秘,也是歷史的可怕處……誰能獻身抗戰,堅持抗戰,誰就是民族英雄,誰就是岳穆武……誰要是背叛抗戰,打擊抗戰,誰就是民族罪人,誰就是秦檜……”其實,這在現今看來似乎並不驚人的話,卻在當時的民族大義面前,有著令人膽寒的鋒利。它是民族危亡下裁剪人之道義的刀。

《穿越在歷史邊緣》作者秉持的寫作立場,無疑是廣闊開放的。它在意蘊上,是歷史追求式的,是明亮的。在踏尋中,作者放眼國內外政治發展和抗日鬥爭形勢,把尋找,放在歷史舞台上人物的演化及群體性的內心嚮往上。作者筆下,以胡愈之為首的這群文化人的團結關愛、榮辱與共和同仇敵愾,得到了活靈活現的展示。這使這篇遊記享有了一般歷史寫作所沒有的鮮活。當下,我們有感於歷史讀本中有太多的會議、文件和相互雷同的話語,而唾棄那種不下探究功夫、有心無心就扔給讀者們沒有真實生命體驗的紙本。因為這個原因,這本“蘇門答臘日記”剛好是一個具有啟示意義的寫作範式,召喚歷史學者不斷走向歷史深處,發掘更多歷史細節,把本來生動無比、波瀾壯闊的近現代中國人的奮鬥和犧牲,奉獻給讀者。

《穿越在歷史邊緣》文字引人入勝,整體與細節處理得當,是一篇精當的歷史追尋作品,值得向讀者推薦。

是為序。

李向前

原中共黨史出版社總編輯、中央黨史研究室研究員