2024第六屆「唐獎」漢學獎得主,著名歷史學家許倬雲先生晚年力作《經緯華夏》的全新繁體增訂版!

圍繞「我要從世界看中國,再從中國看世界」這一發端,許先生以九十高齡迎難而上,八易其稿,結撰出一部華夏文明從成長成型的傳記。是次增訂版更加入許先生親撰的兩篇約二萬字長文:

- 以地理、地緣和人地關係作為基礎,再現中國大地上人群、族群、文化互動融合的軌跡

- 透過「大歷史」的觀看視角探討中國北疆牧民的移動對亞洲、歐洲兩大陸局面的影響

- 當中借用的一個甘肅隴南的鐘乳石紀年資料,確定大禹治水故事在中國發生的意義

《經緯華夏(繁體增訂版)》

作者:許倬雲

頁數:310頁

定價:$168

相關文章

Skip to content

蔡德允:中國最後一代的「文人琴」

琴、棋、書、畫,是中國古代文人作為興趣、閒時消遣的活動。古琴大師蔡德允成長於上海一個優渥的家庭,擁有豐厚的中國文學藝術基礎,對琴樂、詩詞和書法有莫大的天賦和興趣。

Skip to content

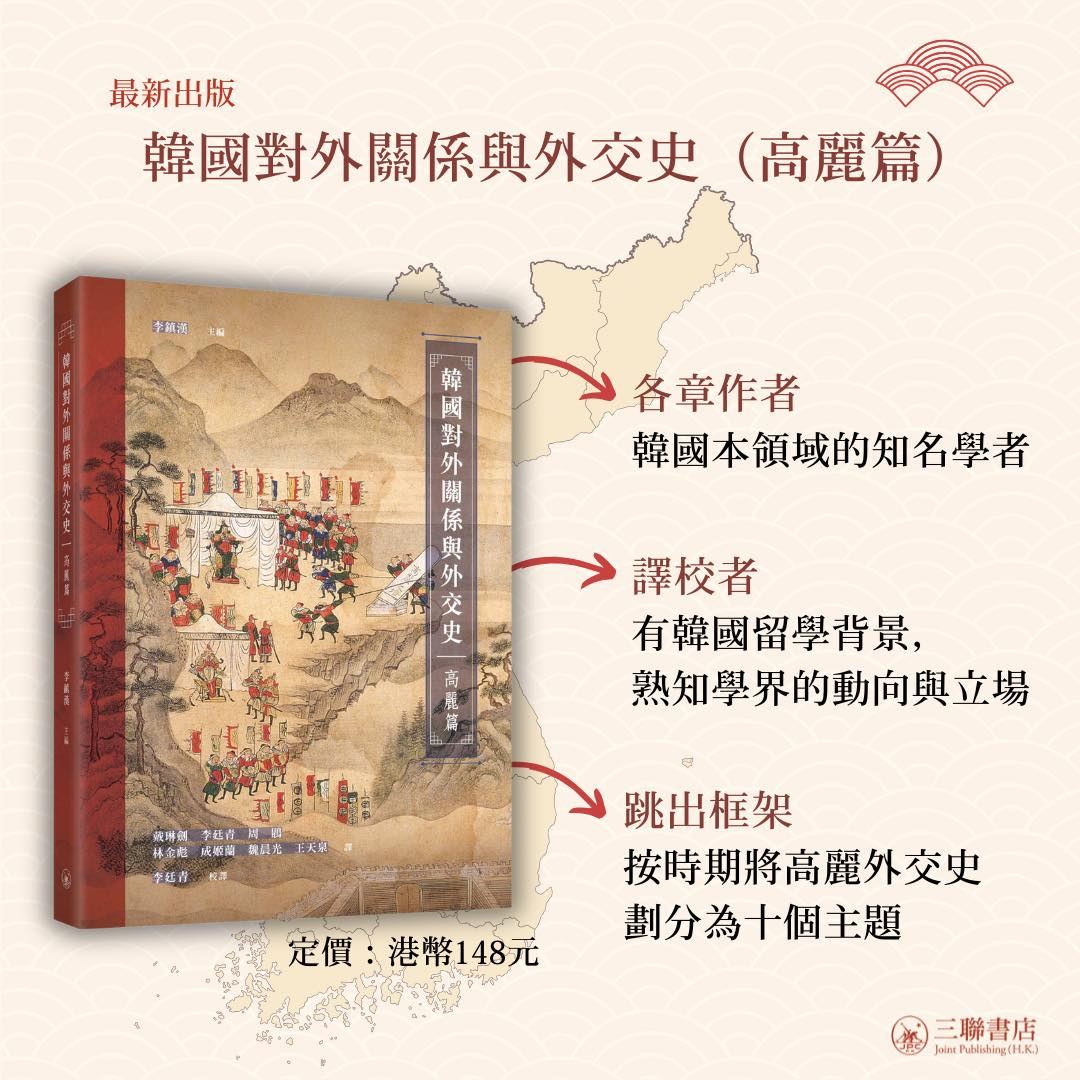

韓國史必讀:為什麼高麗王朝能在亂世下䇄立不倒?

10至14世紀間,高麗歷經五代十國、遼、宋、金、元、明等政權之更迭與並存。每當東亞政治版圖劇變,皆對高麗產生不同程度之影響。 首先,契丹、女真、蒙古等強勢遊牧、漁獵民族,於其崛起擴張之際,皆曾對朝鮮半島懷有覬覦之心,對高麗進行不同程度之侵犯。另一方面,中原的政權更替對高麗也產生了影響,北方的契丹、金朝和中原的五代、宋朝等相互爭奪霸權時,競相與高麗聯合,因此高麗的國際地位有所提升;相反,當元、明等統一王朝出現時,對高麗而言,來自中原的外交壓力也會相對增大。 不過,高麗善於因勢利導,往往能將地緣政治環境之挑戰巧妙轉化為機遇,試圖在環伺之大國中保持平衡,臣服於遼、金、明之同時,亦努力與北宋、南宋、北元等保持聯繫,希冀各方互相牽制,避免被單一勢力完全控制或過度依賴一方,從而保持自身之相對獨立性。 《韓國對外關係與外交史(高麗篇)》跳出國家之間的關係史或交流史的單一框架,根據高麗不同時期的外交格局劃分為十個主題,以現代的角度重新審視高麗時代的外交及對外關係: 第一章、高麗時代對外關係與外交史總論第二章、高麗初期與中國的外交第三章、高麗與契丹(遼)的外交第四章、高麗與宋朝的外交第五章、高麗與金的外交第六章、高麗對蒙古的抗爭與外交第七章、高麗與蒙古(元)的外交第八章、高麗與周邊民族的外交及戰爭第九章、高麗與日本的外交及倭寇第十章、高麗與明的外交及矛盾 主編簡介 李鎮漢韓國高麗大學韓國史學系教授、韓國海洋史學會會長、韓國歷史研究會前會長,研究方向為高麗時代史、中韓關係史、海洋史等,著有《高麗時代宋商往來研究》、《高麗時代貿易與海洋》、《高麗時代對外交流史研究》、《高麗前期官職與俸祿關係研究》等。 《韓國對外關係與外交史(高麗篇)》主編:李鎮漢翻譯:戴琳劍、李廷青、周鵾、林金彪、成姬蘭、魏晨光、王天泉頁數:336頁定價:港幣148元

Skip to content

【五四運動】時代的鼓手:聞一多先生

「六十多年過去了,我已逾百歲,但聞一多先生的音容笑貌卻還那麼鮮活地留在我腦子裏。」一一馬識途 親歷抗戰烽火、見證近代中國百年滄桑巨變的「文壇常青樹」馬識途先生,在以110歲高齡辭世前,留給世人一部跨越百年的革命史詩一一《那樣的時代,那樣的人》(增補本)。書中,馬識途娓娓道來這一個世紀中遇到的八十餘位令他印象深刻的人物,其中包括他的老師、積極響應五四運動的「愛國詩人」聞一多先生。 中國近代詩人聞一多先生出身於書香門第,自小接受傳統經史教育和西方新學。1919年,聞一多毅然投身五四運動創作新詩,其作品《死水》正是格律體新詩的代表作之一。 抗戰後期,在西南聯合大學任教的聞一多對民主的渴望從未改變,欣然參與相關藝文活動,更與一眾師生攜手合作,將校內一度被中斷的五四文藝晚會起死回生: 當時,由中文系主辦的五四文藝晚會遭受三青團分子搗亂,場地頓時斷電。聞一多先生當下情緒激動,一不留神與系主任羅常培教授發生衝突。翌日,聞一多親自登門造訪,與羅常培教授解開誤會,並提議舉辦一個更大型、更有號召力的五四文藝晚會,主動請來了朱自清、沈從文、游國恩等教授作客,當晚,一位又一位教授、作家和詩人各抒高見,成為昆明學生運動發展的一個轉捩點。 「朋友們,『五四』的任務沒有完成,我們還要努力!我們還要科學、要民主。要衝破孔家店,要打倒封建勢力和帝國主義!」親歷其中的馬識途,形容聞一多先生當晚「就像一支火炬燃燒起來了,光明在望了」。 《那樣的時代,那樣的人》(增補本)作者:馬識途頁數:360頁定價:港幣188元 按此線上購買

Skip to content

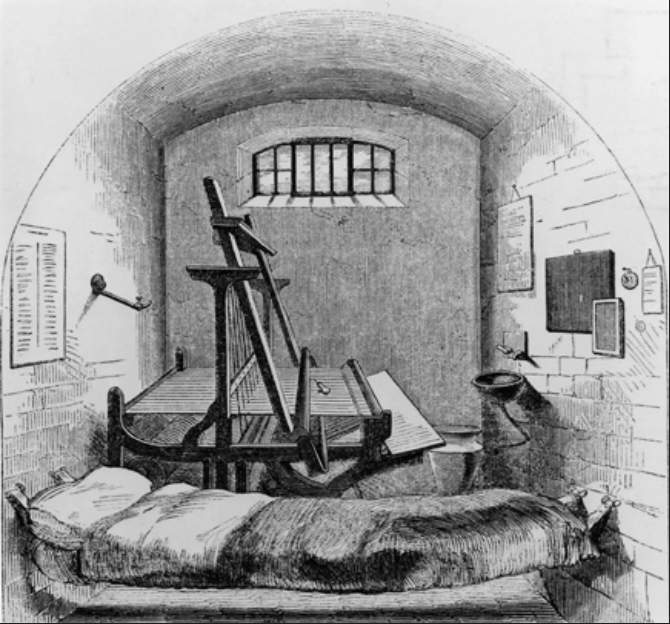

《不對等的平等:百年香港監獄(1841—1939)》:解構英國監獄的人道主義外衣

在英國殖民管治下的香港,監獄制度如何體現“人道”與“歧視”的矛盾?本文為蘇載玓博士所著的《不對等的平等:百年香港監獄(1841—1939)》第四章〈英國對於香港監獄管理思維的優次〉小結,文中探討了“隔離制度”作為19 世紀英國獄政的“標杆”,在當時的殖民地香港的實踐卻流於形式,反映出英國殖民者根深蒂固的優越感,解構了英國監獄改革宣稱的人道主義外衣。 要探討英國的監獄改革過程,就不能不談備受推崇的隔離監獄紀律制度。 它亦是在百年香港監獄發展過程中經常被“提起”的英國“國策”。簡單來說, 隔離制度通過把囚犯彼此分隔開,以反思改造他們。反思的過程也包括其他元素,如:沉默、勞動與宗教灌輸等。 英國監獄改革的起因並不是簡單的一兩個點子,而是整個歐洲大陸自由平等人權等思想激盪下的時代產物,當中包括對於監獄制度的關注。由於當時英國不是中央統籌,各郡城地方監獄奉行不同的紀律制度,靜默、獨處與集體制度等並行引發種種亂象,促使宗教改革家與監獄實務管理者在這個思想比較開放的年代攜手創立一套新的紀律制度——隔離制度。兩所新建的中央監獄的落成,使隔離制度成為 19 世紀英國獄政的“標杆”,其影響範圍甚至輻射到整個歐洲大陸與美洲。“分類”也是隔離制度包容的元素之一,雖然分類本身也曾是一個獨立的制度,但其單獨行事也是站不住腳的,最終融入隔離體系成為有機組成部分。 當然,一個制度實行久了,必然會暴露自身的缺陷與弱點。打從一開始, 要配合隔離制度,就要修建單人囚室,面臨比一般更高昂的建築成本,加上其他客觀因素,反對隔離制度的聲音開始增多。隨著英國 1877 年“監獄法令” 的出台,英國所有地方監獄都要遵從中央的監獄管理。隔離制度在英國的監獄改革中,亦完成了它的歷史使命。之後,新法已不再嚴格指令英國監獄實行隔離制度要求。 英國本頓維爾監獄內的隔離囚室 然而,該制度在香港的實踐卻從頭到尾都流於形式。英國對於香港監獄制度的要求,體現在本章花了不少篇幅描述的監獄年度報表中的問題上。不同樣式的兩份表格記載了在不同時期由不同監獄總監提供的答案,除了在某種程度 上反映當時監獄的情況外,最重要的是反映出殖民當局與倫敦對於監獄管理的不重視。報表每年按時遞交,但對於分類與隔離兩個制度的實踐情況卻語焉不詳,而且從來都沒有達標。這反映出殖民當局和倫敦對於堅持這兩個制度其實並不熱心,因為部分問題是關於用地短缺以及建築費高昂等。 英國最初尚以委婉措辭來掩飾逃避問題的態度,畢竟當初也確實是因為缺乏理想的監獄選址,而後期則直言不願意投放資源,最終兩次廢棄昂船洲新監獄計劃,完全暴露了殖民統治者的典型心態,連在自己最推崇的人道主義上都不再掩飾,直截了當宣告連“人道主義”也分等次。麥當勞港督在回應殖民地部關於監獄紀律的質詢,其中包括嚴刑在監獄中經常 / 也許引致自殺的問題 時,他冷酷地回應道: 固然嚴格紀律或會引發自殺的傾向,但華人的自殺有異於歐洲人的自殺⋯⋯1 麥當勞(Richard G. MacDonnell) (1866–1872)擔任香港第七任港督 1875 年監獄調查委員會報告前言更直接了當宣稱: 香港監獄中的囚犯絕大部分都是華人,監管他們的監獄人員不熟悉其語言,也不了解他們的品質性格,更無從稽考他們的過往,因此任何試圖提升他們的情操或道德水準的嘗試都只會是徒然。2 即便是具有前瞻視野及監獄管理經驗的監獄總監哥頓少將也直言不諱: 香港的繁榮吸引了大量華人和其他國籍人士湧入,當中無可避免會有犯罪分子。後者慣受廣州或其他東方監獄的嚴峻刑罰,來到香港後,面對英國以文明與基督教為本的人道待遇和溫和制度,完全不能起到震懾成效。3 監禁的唯一震懾作用是“失去自由以及相關的樂趣”——這種只有我們西方族裔才會感覺到的損失,對於此處我們要應付的人卻是行不通的。4 但是,無論我們多希望以人道立場與深思來對待他們,考慮到他們自己的社群以及自身問題,如果這樣的待遇對他們來說是“奢侈享受”的話,我們就該對英國的準則做出調整⋯⋯根據我們的經驗,採取一些足以馴服與改造本國“最差勁的一群”罪犯的方法,而隔離監禁制度正是這首要的、最有力的制度。5 被視為香港洋商中最傑出的怡和大班的耆紫薇,在評議昂船洲再建計劃 時直截了當地指出,香港的監獄對於華人囚犯來說太奢侈:“堅決反對擴建監 獄,現有域多利監獄已足敷港籍囚犯之用。華人竊賊當施鞭刑後驅逐,再犯者公開鞭笞再逐。” 他完全反對在擴建監獄上投入任何資金,認為現有的域多利監獄對於 真正來自香港的囚犯已經綽綽有餘,並希望殖民當局能夠對華人小偷盜賊 施以鞭笞刑,然後將其驅逐出境,而不是關在監獄中餵飽他們。對於屢次潛返者,應公開鞭笞後再驅逐。6 昂船洲本是香港在那個時代全面實行隔離制度的唯一契機。在沒有取得九龍半島之前,港島用地緊張,而昂船洲的地理位置適宜,兼具日後擴展潛力。 但兜兜轉轉多年以後,於 1938 年建成的香港監獄,仍然落址港島。 1868 年教育家兼改革家瑪麗.卡彭特對於印度艾哈邁達巴德監獄的記錄,與香港昂船洲的情境何其相似?既有空間可新建監獄,由有人力(勞役囚犯)可節省建築費,甚至監獄已經建好了,麥當勞港督卻因為對囚犯族裔的偏見(認為華人囚犯無法被改造更新),寧願放棄已建成的設施也不願長期投入,認為無需在香港實行隔離制度。倫敦對於這個瘋狂決定的默許,也大可以反映殖民統治者的基本心態。 早期昂船洲地圖,來源:CO129/86, p.502 雖然在殖民統治期間,有一些肯為華人挺身而出的人物,如軒尼詩港督曾經力撐修新建監獄、改善囚犯待遇等,奈何他維護華人的立場招致不少反對, 特別是如耆紫薇這類的洋商權貴抵制。因此軒尼詩提出的建議經常受到壓力, 在香港立法局或英國議會舉步維艱。 偶爾也有一些殖民地部的衛道之士提出意見,如倫敦殖民地部官員盧卡斯就曾反對 1875 年委員會加重鞭笞以增加香港監獄“震懾”功能的建議。他認為不能因為臨近國家的嚴刑,就讓英國在人道立場方面做出妥協,但最終不敵主流思維,只得同意將此舉暫時作為“實驗性質”。 雖然隔離制度在英國本土已經過了最鼎盛的時期,但香港各監獄委員會的報告仍不時追憶其榮光,折射出倫敦本土對於這個經歷監獄改革、得來不易的隔離制度的微妙眷戀。但理論與實踐終究存在鴻溝。該制度不但在香港遇到很多現實困境,讓當權者卻步甚至妥協、放棄,在印度以及西澳更早的一些殖民統治區域同樣折戟。深入研究揭示,問題的根源並非地域差異,而是種族歧視使然——殖民統治者深信某些族群天生劣質,不能夠被“改造”。這種根深蒂固的優越感,最終解構了英國監獄改革宣稱的人道主義外衣。 注釋 1 MacDonnell to […]

Skip to content

【星島】依據文獻和考古發現 破解澳門千年歷史

說到澳門歷史,自然便會提起葡萄牙。自明朝起,葡萄牙以每年五百兩白銀的定價租借澳門。1887年,葡萄牙與清政府簽訂《中葡和好通商條約》,澳門的殖民時期正式開始。許多人對澳門的認識僅止於此,殊不知史前的澳門與海洋甚有淵源,最早甚至可以追溯至新石器時代!