|有沒有想過「鹽」也能用來製作動畫?

和The Beatles樂隊歌曲同名,出自本地資深動畫人盧子英先生之手的80年代短篇動畫《Eleanor Rigby》,就是由幼鹽製作而成。

為什麼偏偏是鹽呢?原來當年他受加拿大動畫人的實驗砂動畫作品啟發,於是嘗試另闢新徑,運用砂以外的物料。一開始他想到的是白砂糖,而透過控制砂糖堆疊的厚度造出不同層次的光暗落差,這是砂粒做不到的灰階層次。可是考慮到砂糖會招惹螞蟻,便心念一轉,改用同樣是晶體的幼鹽。

盧子英為資深創作人,早於上世紀七十年代末開始創作獨立動畫及短片,是本地最早的一批專業動畫人員。他從業45年以來創作不斷,致力以創新的手法製作動畫,把各種奇思妙想呈現在觀眾眼前。

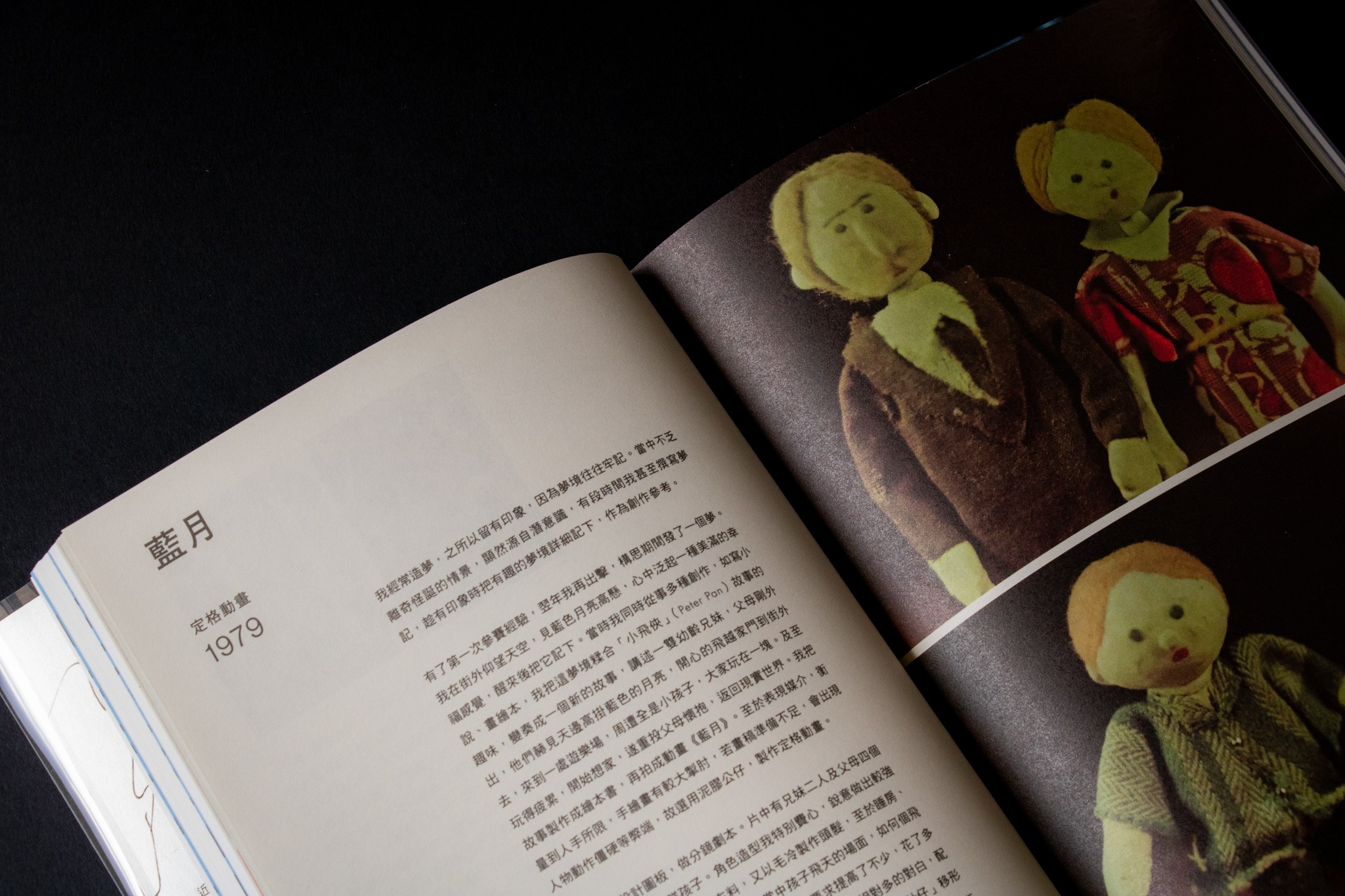

他的首本自傳《動畫時代——盧子英動畫全記錄》,書中記錄他從學生時期至今的創作之路,包括多部動畫、錄像和紀錄片作品。除了鹽,盧子英更曾以泥膠、剪紙等物料製作動畫,真真正正地將死物「動」起來。

這本書不單是盧子英他的個人記錄,同時也是一個時代的記錄。喜愛動畫的你,又豈能錯過這部精彩的香港動畫史?

《動畫時代——盧子英動畫全記錄》

作者:盧子英

定價:$398

按此線上購買

相關文章

Skip to content

透過香港第一位報人,探討當時華人社會發展

報紙早已成為我們生活中的一部分,大至國際事務小至廣告業務,我們都習慣了從報紙接收資訊。但我們又有沒有想過第一份針對華人的中文報紙為何會出現?由誰提出辦報?辦報之後華人生活又有何改善?

Skip to content

【香港地產知多點】恒基兆業如何站穩腳跟?

香港華商第三次發展浪潮之際,一批財雄勢大的地產集團趁時崛起,成為香港老牌英資財團的強大競爭對手,李兆基創辦的恆基兆業有限公司就是其中之一。 人稱「亞洲股神」的李兆基(四叔)在早期展現出了怎樣的商業遠見?由馮邦彥所著的《香港華資財團(1841-2020)》介紹了早期恆基兆業「與眾不同」的商業模式,從中亦可窺見李兆基出眾的戰略眼光: 1.「地產經營絕招」:舊樓收購 恒基兆業的經營方式強調貫徹「貨如輪轉」:「只做樓宇供應,不做收租業主」,因此十分重視增加土地儲備。不過,恒基兆業增加土地儲備的方式相當特別,主要是長期派人遊說舊樓的業主售樓,然後將整幢樓宇拆卸重建。 針對海外華僑,恒基長期在美加的中文報刊登收購廣告,在無競爭對手的條件下低價購入地皮。即使到了八九十年代,恒基仍堅持在市區收購舊樓的策略,並將市區狹小的地盤建成袖珍式的住宅和店舖,表面上看總體樓價不高,每平方呎的價格及利潤卻相當驚人。 2. 「小型住宅之王」:著重發展小型住宅樓宇 李兆基認為,香港市民隨著收入增加置業觀念日濃,但土地供應有限,故小型住宅樓宇的發展前景大有可為。早期,恒基主要在市區發展300-500平方呎單位面積的小型住宅,銷售對象為廣大的受薪階層,由於住宅離工作地點不遠,加上交通方便,因而深受置業者歡迎。 80年代,恒基的住宅樓宇發展已從港九市區擴展到沙田、荃灣、西貢等新市鎮,到90年代初,恒基的土地儲備已達到1,650萬平方呎,其中超過400 幢為中小型住宅樓宇。 3. 「反潮流買進」:低迷的局勢大舉購入土地 1982-1984年間,在香港前途尚未明朗、地產市道低迷之際,恒基即乘機大舉購入土地,為日後公司的發展奠定基礎。1987年股災後,新界的換地權益書價格下跌了三成,恒基在翌年便動用超過5,000 萬港元,以平均每平方呎1,000港元價格,大手購入新界換地權益書,加強了日後在屯門和葵涌商住地皮的投資實力。1991年政府拍賣換地權益書而乏人問津時,恒基以8,300 萬港元全數購入,成為香港擁有最多換地權益書的地產公司之一。 李兆基的商業遠見無疑恆基兆業的成功之道,在香港錯綜複雜的政治、經濟發展中洞察先機,準確把握商貿發展脈搏和機遇乃是重中之重。 《香港華資財團(1841-2020)》香港近現代政治和經濟歷史的一輯生動側影 編著者:馮邦彥頁數:784頁定價:港幣$198按此網上購買🔗

Skip to content

涼茶,自古流傳下來的民間智慧

五花茶、廿四味、雞骨草……居住在嶺南地區的人,都對這些涼茶的名稱耳熟能詳。因着從晚清至民國初年省港澳內的人口流動,很多嶺南地區的傳統行業陸續進駐香港,當中包括涼茶舖。涼茶原本在鄉野中是家家戶戶自行煮製的保健飲品,因19世紀末移民來港的人大多以成年男性為主,沒有地方或時間自行煮涼茶,故踏入20世紀,涼茶舖成為了社會中的新興行業。

Skip to content

當年今日:12月8日香港保衛戰展開

當年今日,日軍派出26架九八式轟炸機空襲香港,摧毀啟德機場跑道上的客機與英軍戰機,香港保衛戰隨即展開。不料,香港守軍作戰失利,在短短18天後便宣佈投降。為什麼日軍能迅速拿下香港?不論軍事謀略,日軍在兵力上已擁有絕對優勢。 數量:日軍與英軍的戰鬥兵力大約為二比一,其中日軍在砲兵佔絕對優勢,步兵亦比守軍多出五成。 火力:日軍各步兵小隊均有榴彈發射器(見圖2)及手榴彈,大隊有重機槍、步兵砲。相反,英軍擁有不少重砲,但缺乏中短距離的火力。由於香港山多平地少,有時因為射界問題不能使用遠程武器,反倒不利英軍還擊。 空中支援:日軍在作戰前後共調動至少123架戰鬥機、輕重轟炸機,以及偵察機攻擊香港及支援地面作戰,英軍在港卻只有寥寥五機。 日軍士兵正操作擲彈筒(網上照片)。日軍的八九式擲彈筒有效射程達120米,在香港的山嶺作戰頗為得力。 香港防衛軍進行機槍訓練(當時刊物)。守軍的第2、3、5、6連均為機槍連,但只有第3連以維克斯重機槍為主要武器。

Skip to content

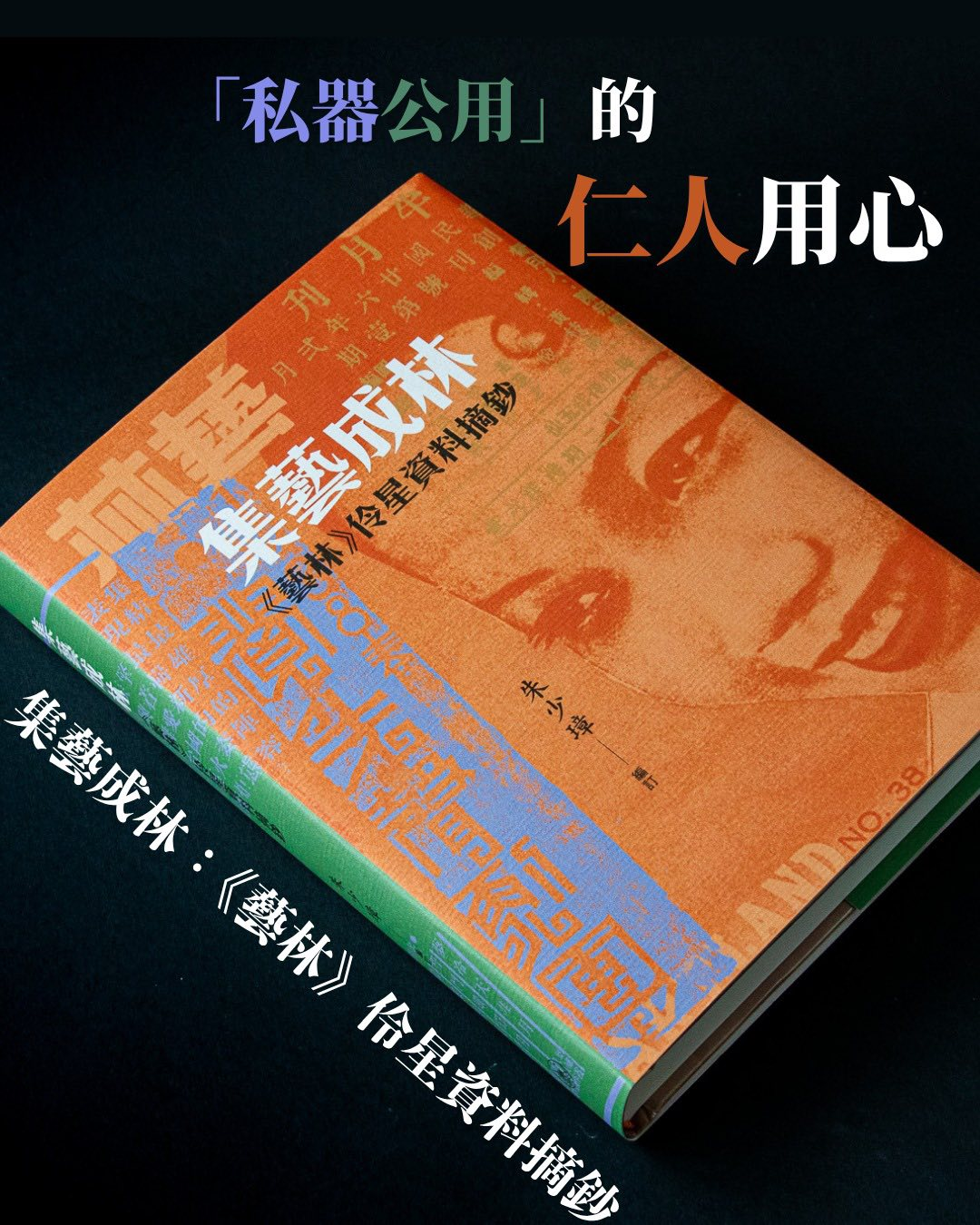

【編輯推介】「私器公用」的仁人用心:《集藝成林:《藝林》伶星資料摘鈔》

《藝林》是上世紀三、四十年代香港的娛樂雜誌,當中刊登有不少與粵劇或伶人相關的報道,是今天研究香港粵劇史的重要材料。然而,這樣一批「有年份」的材料都設有一定借閱門檻,讀者若想仔細披覽,大多只能望門興嘆。本書編訂者朱少璋本着「私器公用」的仁人用心,在掌握八十六期《藝林》(佔館藏總數97.7%)中披揀出伶星相關的文字,使珍罕材料得以流通,儼然為廣大戲迷及粵劇研究者大開方便之門。 書中所收材料不限於「伶星」,其外延尚及於與伶星相關的編劇、導演、戲班劇團及同人組織。當中,不乏粵劇發展史中的重要資料,例如《藝林》第11期「陳錦棠組錦添花男女劇團」一文,準確提供了「錦添花」的成立時間、組班初衷、理念、計劃及財源,為這粵劇名班勾勒出清晰的創建背景。 出於娛樂雜誌的性質,《藝林》的內容和文筆大多生動吸引,比方〈任劍輝弄出笑話〉一文詳述「戲迷情人」因睇拍戲而驚動差館的滑稽喜劇;〈新馬師曾撃倒謝醒儂〉、〈謝醒儂擊敗新馬師曾〉兩文連載新馬師曾與謝醒儂兩度約戰桌球的勝負經過。這些軼事為讀者展現昔日伶星在走出氍毹之外、脫去戲服之後的真實形象,親切而有溫度。 《集藝成林:《藝林》伶星資料摘鈔》編訂:朱少璋頁數:528頁開度:170 × 240 mm定價:港幣298元 按此線上購買