百年前的聖誕新年明信片!

聖誕節是基督教紀念耶穌誕生的重要節日,最早可追溯至西元336年,羅馬教會首次在12月25日慶祝耶穌的誕生。

新教,作為基督世界新勢力,風起於16世紀德國的宗教改革運動,歷經兩個多世紀的腥風血雨之奮鬥和精神之嬗變,在西方部分國家獲得獨立的神學、宗教和政治地位。如果從利瑪竇(Matteo Ricci, 1552—1610)覲見萬曆皇帝朱翊鈞(1563—1620)算起,基督新教比天主教來華晚了整整兩個世紀,卻比後者拓展更快,受普通民眾接受度更高,尤其深得中國士大夫階層的認同。新教傳教士給中國帶來比保守的天主教更多、更新的西方科學知識和開明的法律體系,讓思想開放的知識分子有「睜眼看世界」的更便利的機會和更全面的視野。

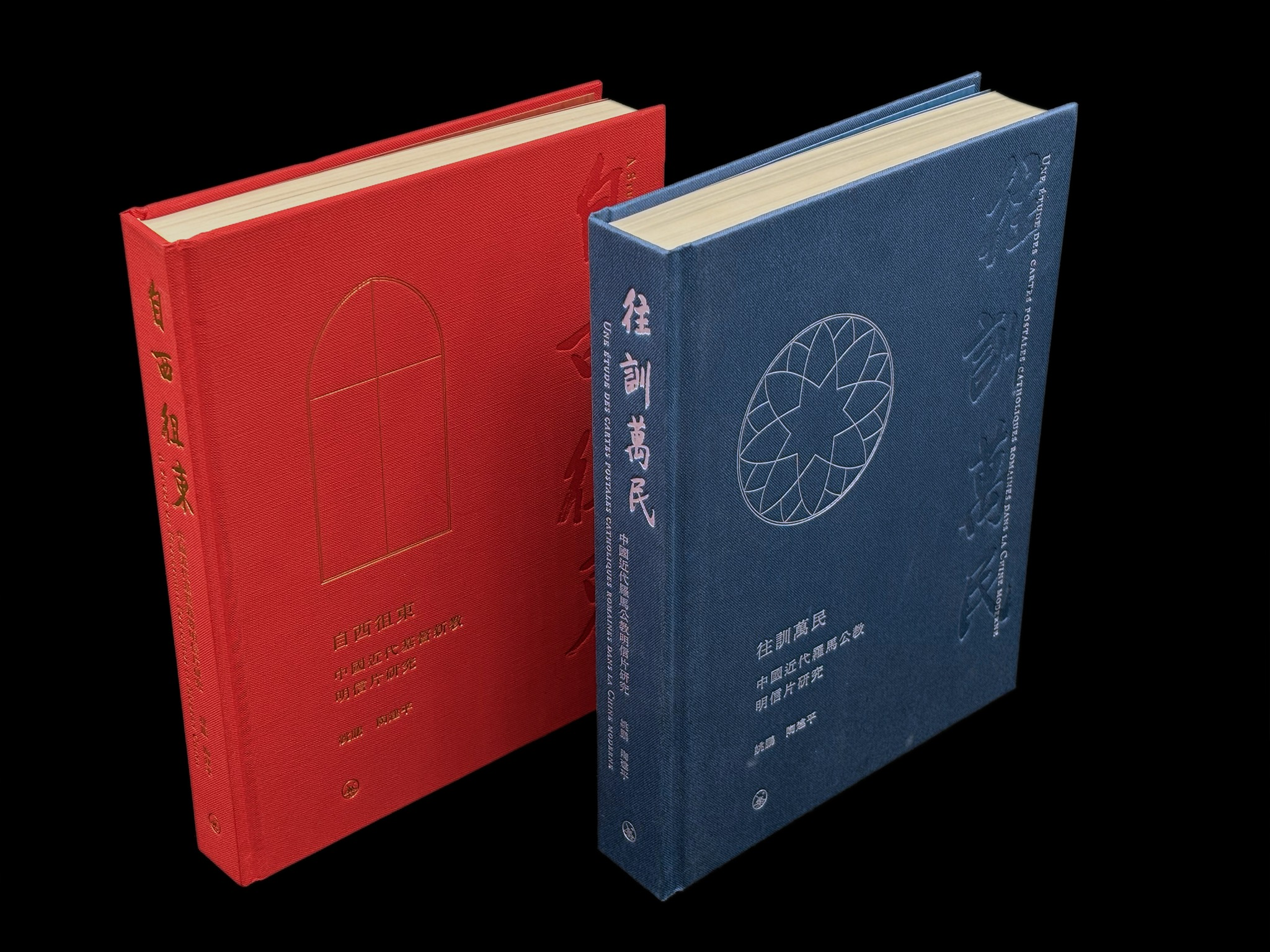

宗教體裁是明信片的一大主題。19世紀末,明信片在中國成為通信工具後,也得到正在中國大力拓土開疆的基督教修會宗會的重視,宗教團體無不充分利用明信片宣傳自己的主張。《自西徂東:中國近代基督新教明信片研究》承繼姐妹篇《往訓萬民:中國近代羅馬公教明信片研究》的撰寫宗旨,匯集清末民初傳教士留下的大量明信片,為讀者呈現一部基督新教在華傳佈福音的視覺歷史。

我們從書中摘選了聖誕節相關的明信片,和各位讀者一窺百年前基督教的在華活動:

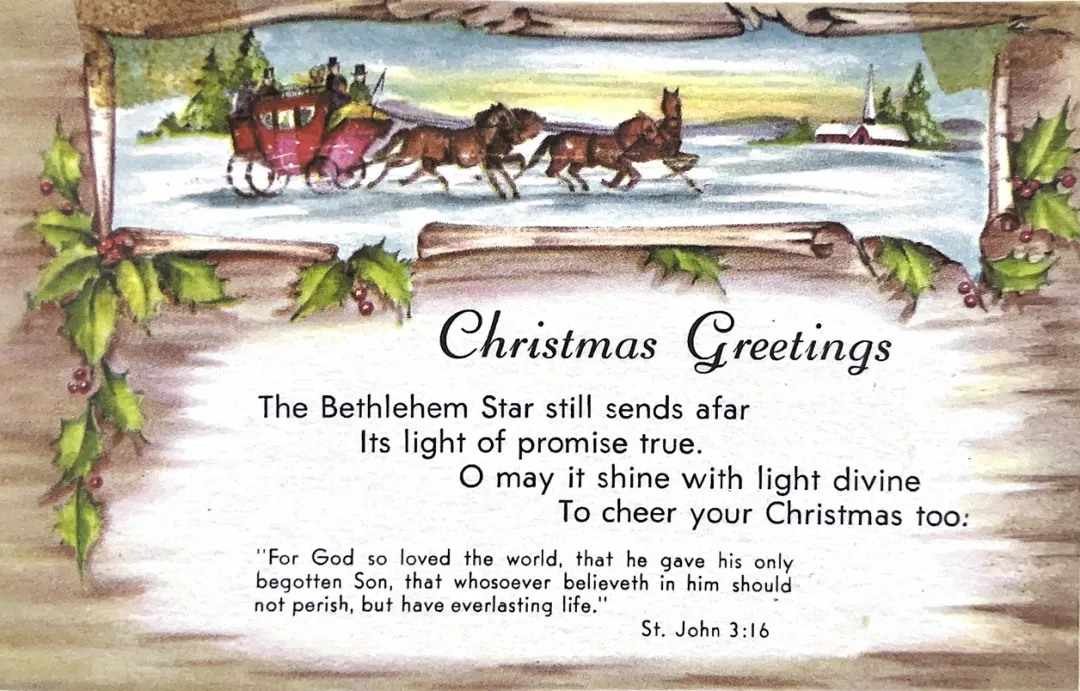

【原注】“伯利恆城亘天星斗,救贖之諾普照萬邦。哦,願她閃爍的神聖光芒,也為您的聖誕節帶來歡樂:‘神愛世人,甚至將祂的獨生子賜給他們,叫一切信祂的,不至滅亡,反得永生。’(《約翰福音》第3章第16 節)”

中國伯特利會特卡

BETHEL MISSION OF CHINA

編者Bethel Mission of China

語言 英文

印製 1930s.,”Sunshine Line”, U.S.A.(美國加利福尼亞州)

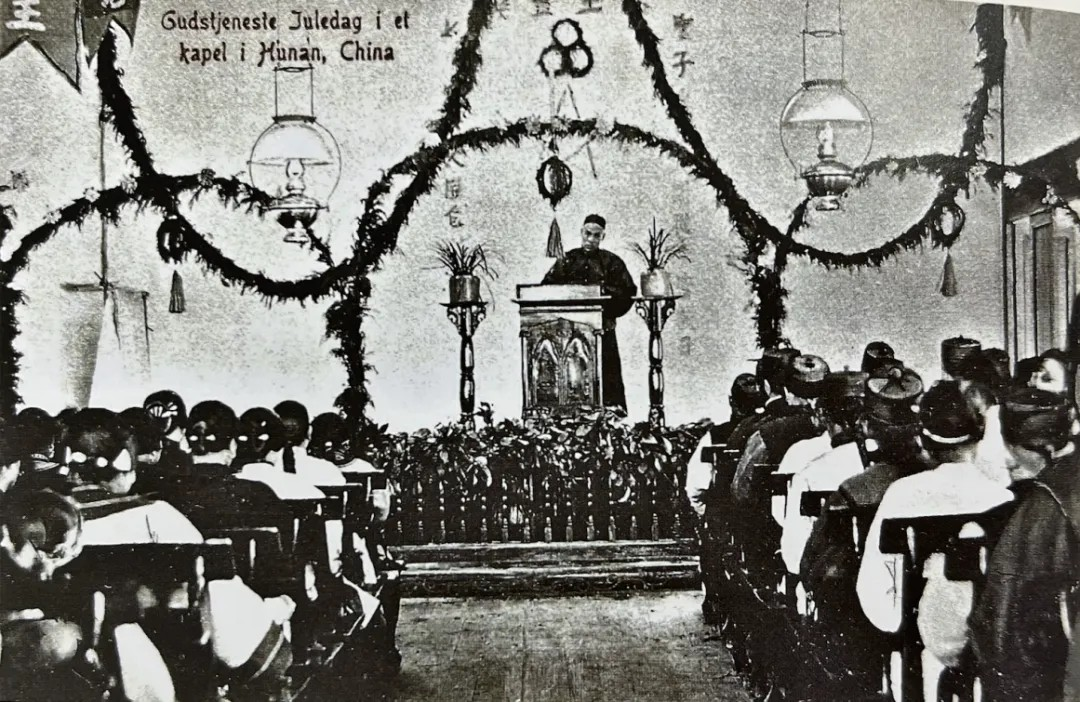

湘中信義會系列

DET NORSKE MISJONSSELS KAP, J.E.N.

編者 挪威信義會

語言 挪威文

印製 1910s. — 1920s., Norsk Lystryk-& Reproduk-Anstalt, kr.a.(挪威奧斯陸普羅伊斯博物館圖片部)

這張德國巴門會發行的是以德國喜迪堪會香港心光盲妹院為背景特卡。

香港心光盲妹院特卡

BLINDENSCHULE IN HONGKONG

編者 德國巴門會

語言 德文

印製 1920s., Verlag des Missionshauses, Barmen(德國巴門宣教書局)

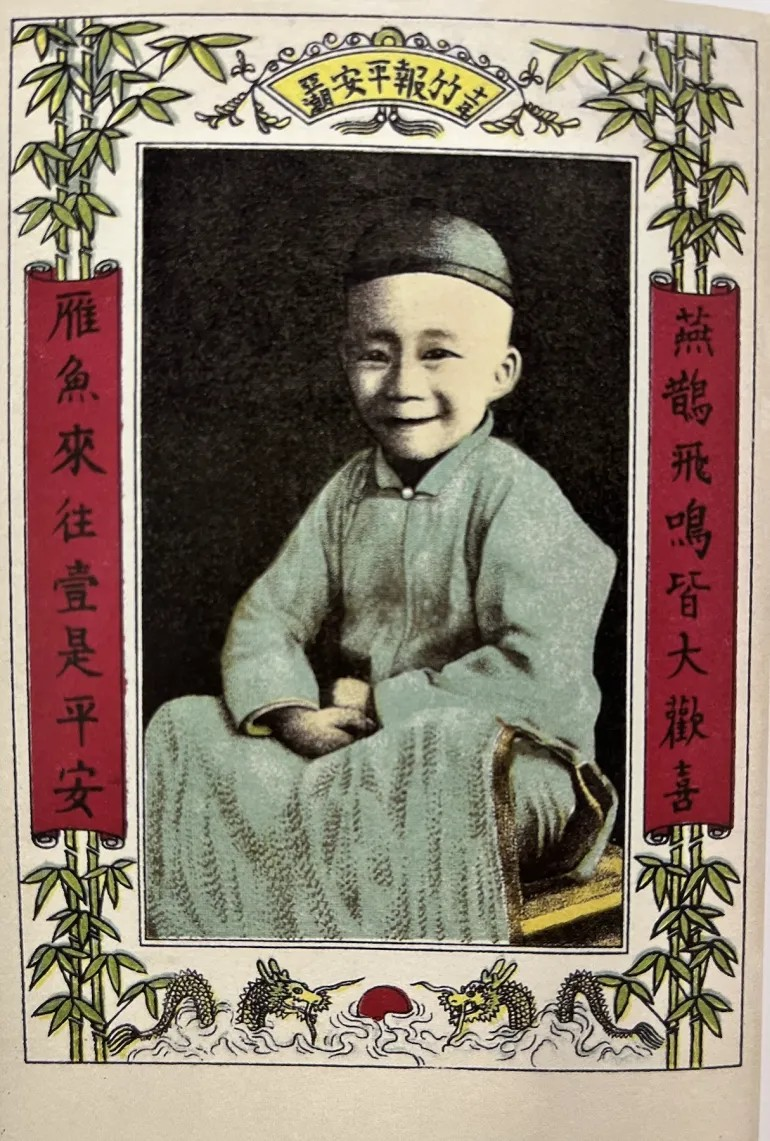

這是一張非常中國化的新年賀卡。題記:「燕鵲飛鳴皆大歡喜,雁魚來往壹是平安,竹報平安」。「竹報平安」典出唐人段成式的《酉陽雜俎續集》,晉陽城童子寺「有竹一窠,才長數尺。相傳其寺綱維每日報竹平安。」中國民間視炮竹驅鬼,故「爆竹一聲除舊,桃符萬象更新」。

美國遵道會主日學校特卡

編者 美國遵道會主日學校

語言 英文 中文

印製 1910s., Methodist Publishing House in China(衛理公會書局)

發行 中華民國郵政

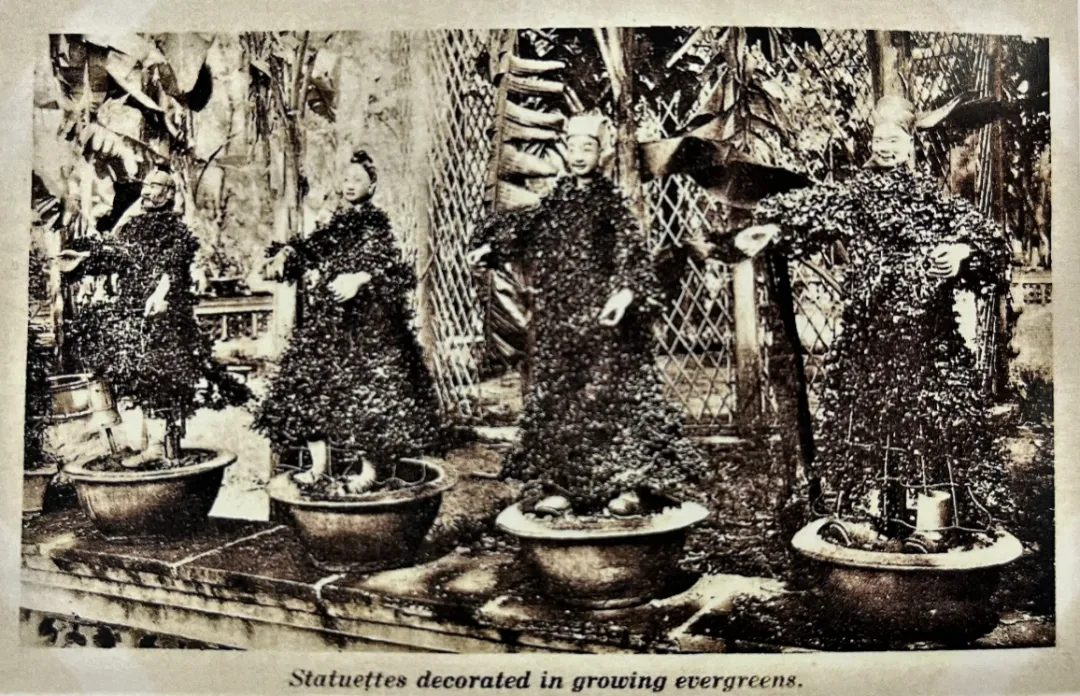

美北長老會差會中國系列

編者 美北長老會差會

語言 英文

印製 1910s.

推薦閱讀

《自西徂東:中國近代基督新教明信片研究》

姚鵬、陶建平 著

出版日期:2024年1月

頁數:480面

定價:港幣398元

按此線上購買

《往訓萬民:中國近代羅馬公教明信片研究》

姚鵬、陶建平 著

出版日期:2024年1月

頁數:632面

定價:港幣498元

按此線上購買