適逢中秋,香港各區都不乏慶祝活動: 灣仔藍屋今年再現燈海、維多利亞公園(維園)舉辦中秋綵燈會,更上演大坑舞火龍。我們對這些活動並不陌生,但對於藍屋、維園背後的故事,你又知多少?由簡國軒所著的《紙筆·香港:香港城市變遷的筆墨記錄》透過城市速寫和文字,把它們的面貌和典故記錄下來:

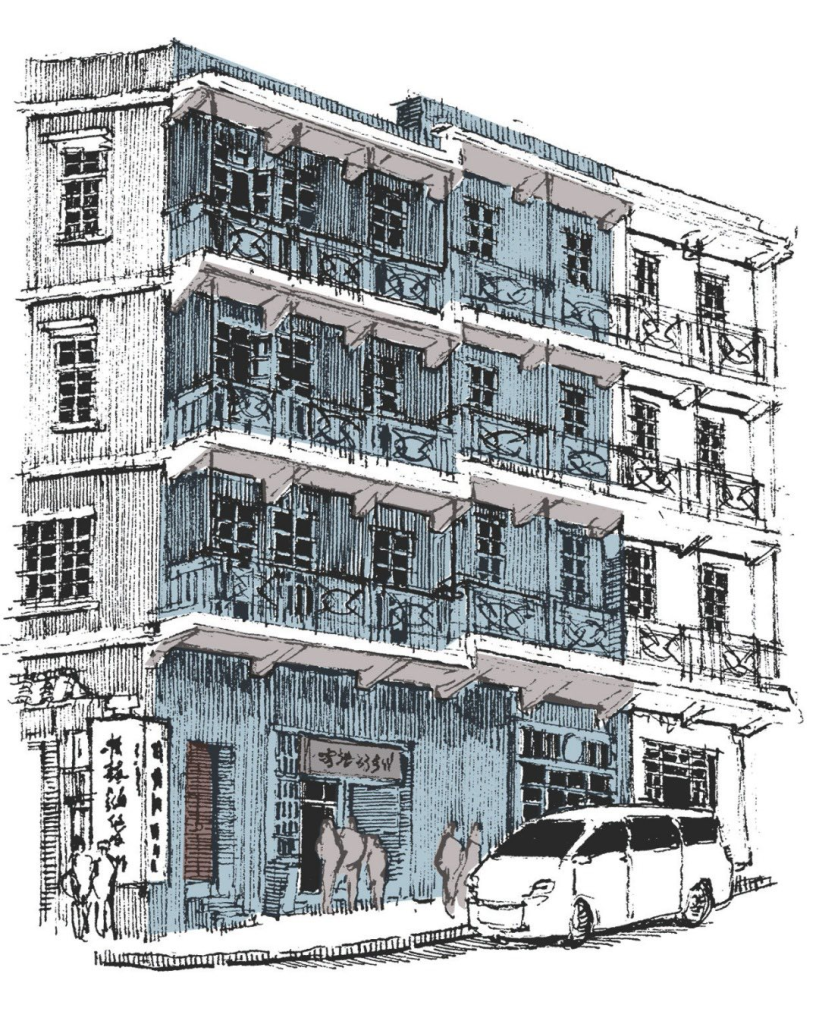

藍屋

藍屋是香港一級歷史建築,亦是香港少數保存原好的戰前建築之一。活化後的藍屋不僅保留了原本的住宅用途,同時增設「香港故事館」舉辦社區活動,這種「留屋留人」的方式成功保留了本地的歷史遺產。

「藍屋」最初建成時並非藍色的。上世紀90年代,香港政府著手修葺「藍屋」時因剩下一批水務署的藍色油漆,便用於粉飾原為灰色的外牆。起初,居民認為藍色「不吉利」,後來卻逐漸習慣這個新外觀,因而稱之為「藍屋」。藍屋採用傳統木製結構,橫樑與扶手展現當年工藝之美。開放式露台提升通風與採光,是實用與美學兼備的體現。

維多利亞公園

維園佔地約十九公頃,涵蓋休閒、運動、文化等多種設施。每逢農歷新年前夕,維園會舉辦大型年宵市場,是香港重要的節日象徵,更是香港不同活動、藝術展覽、集會和文化交流的空間。

維園前身是銅鑼灣避風塘的填海土地。隨著戰後人口的膨脹,香港政府開展填海工程,一半的填海地被用作開闢維園。維園於1957年正式開放,是香港島最大的公園,並以園內的維多利亞女皇銅像命名。維園直面維多利亞港,且不受建築群屏蔽,使園內空間比周邊街道涼快。

《紙筆·香港:香港城市變遷的筆墨紀錄》

繪著:簡國軒

頁數:288頁

尺寸:148 × 210 mm

定價:$238

相關文章

Skip to content

無法躲避的「生死」課題

每逢清明節追憶逝者,我們不可避免會觸及「生死」的話題。莊子說「方生方死,方死方生」,有人的地方就會有生、老、病、死。 在華人社會中,「死亡」一直都是個禁忌話題,而與「死亡」密切相關的「殯儀」行業,更是長期被貼上「不吉利」、「恐怖」、「神秘」等標籤。在《方生方死:被遺忘的專業》中,作者用超過二十年的親身從業經驗告訴我們,殯儀業不再是禁忌行業,而是一個具有門檻、系統完備、頗為專業的現代行業。而在《身後事:香港殯葬文化探尋》中,我們得以知曉,在香港這個華洋雜處的社會,信仰、背景、種族各異的人,有着如何不同的「身後事」處理方法。 死亡不是禁忌,而是幫助我們照見生命的鏡子。當我們打破了對殯儀業的迷思,回過頭來會發現,這個與「死亡」共處的行業也在提醒我們活在當下。「從對每件事非常著緊,變成處事認真但寬容,誠懇但又懂得抽離」這是《方生方死:被遺忘的專業》的作者在殯儀業從業多年後的收穫。我們或許也能從書中作者分享的殯儀業知識、案例與故事中,嘗試由死看生,安頓自己的生命。 死亡並不是可怕的結束,經由逝去,我們才知生的可貴。願我們以盎然的生,和無畏的愛,祭逝去的人。 《身後事:香港殯葬文化探尋》作者:梁偉強、劉銳業港幣定價:$108出版日期:2024年7月按此線上購買 《方生方死:被遺忘的專業》作者:梁偉強、劉銳業、馬淑茵港幣定價:$128出版日期:2023年3月按此線上購買

Skip to content

傳統殯葬習俗知多點

重陽節,你會如何表達對先人的心意? 重陽節是中國人慎終追遠的日子。為表孝心,不少人都會特意於當天登高祭祖,憑弔先人。古語云:「百善孝為先。」除了節日禮俗,不少傳統殯葬習俗亦是基於「孝義」衍生而成。 由多位資深殯葬從業者合著的《生前死後:解開身後事的迷思》,聚焦闡述生前規劃的同時,旁及對傳統殯葬習俗的介紹,讓讀者認識殯葬習俗的古今之變,從裡到外瞭解本地殯葬文化: 古時守孝期長達三年?《論語.陽貨》篇說:「子生三年,然後免於父母之懷。夫三年之喪,天下之通喪也。」孔子說小孩子需三年才能單獨走路,斷奶,離開父母懷抱,所以三年就是對於父母把我們撫養長大的報答。從前當官的碰到父母過世,如果不馬上告假還郷就會被彈劾,嚴重者可能永不錄用。而一般百姓,三年內不得嫁娶,不慶祝節日,不剪頭髮,不可去歡樂場所,不進入別人的房屋及寺廟,不參與任何紅白事,甚至還會結廬守葬,在先人墓旁搭蓋小屋(墓廬)居住守護墳墓。今天守孝期由三年縮短到百日,守孝時不能參與親友的紅白二事和做禮,但可以後補。 傳統喪禮中為何有「壽衣」?古時醫學並不昌明,疾病難癒,生命脆弱,人活到六十歲便算長壽,能走完「一甲子」即六十年循環。為隆重其事,古人會於六十大壽時揀選家裏最好的布料做衣服賀壽。故往後先人過世,自然穿著最好的那件離開。從前入土殮葬,陪葬衣物不像今天火葬般付諸一炬,壽衣穿在先人身上不被認為是浪費。後來人愈來愈長壽,亦會於在生時為自己預做壽衣,認為能夠添壽及為兒孫增福。 為何子女要穿「麻衣孝服」?父母逝世,兒女則穿家中最差的衣物送喪,最好的給摯親上路,而最差的留給自己,以表孝義。古時,「麻」是最差衣料,「麻衣孝服」就由此而來。傳統壽衣按照古時祭祀規格,男士的包括內衣、內褲、面衫、面褲、長衫、馬褂,共六件;女士的,馬褂變成裙丶褂,共七件,直至今天,喪家在靈堂的傳統服飾依舊以麻衣孝服為主,包括粗糙的扣服加上披麻,而「披麻戴孝」的「戴孝」就是男士胸前戴黑紗及女士戴頭花。 《生前死後:解開身後事的迷思》合著:劉銳業、梁梓敦、鄺汝溡、黃錦妍、梁樂燊頁數:296頁尺寸:140 × 210 mm定價:$148按此線上購買

Skip to content

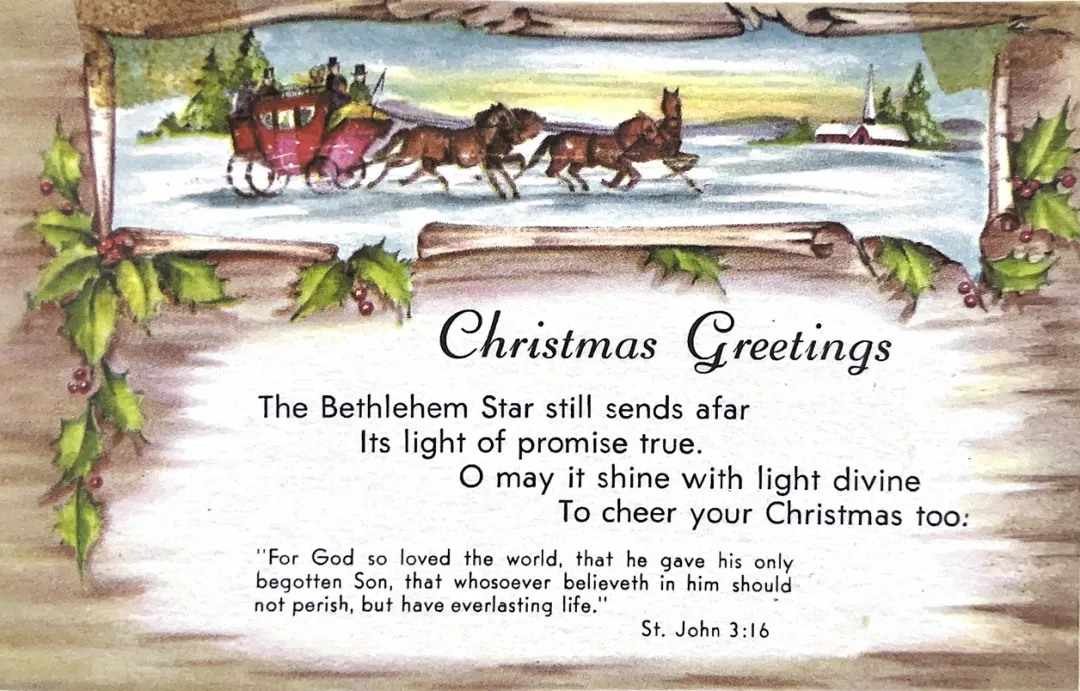

葉靈鳳告訴你:為什麼12月25日是聖誕節?

聖誕節是基督教徒慶祝耶穌誕生的節日。但不論在基督教舊教還是新教的歷史中,都沒有明確記載耶穌是在12月25日誕生,古代各基督教會對於聖誕節亦不曾規定一致日期。為什麼聖誕節最終選定為12月25日?聖誕節交換禮物、寫聖誕卡等慶祝風俗又從何而來? 為什麼聖誕節最終選定為12月25日? 關於12月25日是聖誕節的原因眾說紛紜。最常見的說法,便是因為12月25日是羅馬人及許多歐洲民族慶祝冬至的日子,他們認為這一天是一年真正的開始,是冬至春來萬物萌芽的象徵,教會便順勢將12月25日定下為紀念耶穌誕生的節日。 英國民俗學權威弗里采爵士卻有不同的看法。他在著作《金枝》寫道,聖誕節的起源與同化異教風俗有關。12月25日為古代異教徒慶祝太陽誕辰的日子,當時的基督教徒也會一同慶祝節日。教會看到教徒對異教節日的興趣,便將基督誕生節日定在12月25日,企圖將異教徒對於太陽的崇拜轉移到教會裏來。 聖誕節的慶祝風俗從何而來? 今天聖誕節的風俗,大多是從古代歐洲各民族慶祝冬至節的風俗中吸收來的,與教會無關: (內容輯錄自《葉靈鳳文存 卷三·霜紅室隨筆之博聞廣識》——聖誕節的小考證、民俗學家論聖誕起源) 《葉靈鳳文存 卷三.霜紅室隨筆之博聞廣識》葉靈鳳 著,許迪鏘、張詠梅 選編開度:148 x 210 mm頁數:272面定價:港幣168元按此線上購買

Skip to content

百年前的聖誕新年明信片!

宗教體裁是明信片的一大主題。19世紀末,明信片在中國成為通信工具後,也得到正在中國大力拓土開疆的基督教修會宗會的重視,宗教團體無不充分利用明信片宣傳自己的主張。《自西徂東:中國近代基督新教明信片研究》承繼姐妹篇《往訓萬民:中國近代羅馬公教明信片研究》的撰寫宗旨,匯集清末民初傳教士留下的大量明信片,為讀者呈現一部基督新教在華傳佈福音的視覺歷史。

Skip to content

復活與基督:自西方國家的教義,是如何傳入中華地區?

「使我認識基督,曉得他復活的大能,並且曉得和他一同受苦,效法他的死。」 (腓立比書三章甘五節) 耶穌受難節,是耶穌為了救贖人類,被釘十字架的一天。受難後的第三天神蹟降臨,耶穌應驗聖經死而復生。教徒為紀念耶穌復活,將當天定為復活節。時至今日,復活節已經成為基督教的重要節慶之一,象徵永生與赦罪,並成為很多國家的主流節日。 源自西方國家的教義,是如何傳入中華地區?自1807年,基督教英國倫敦傳道會傳教士馬禮遜東來傳教,香港也扮演重要角色。當時,清廷以「夷風染習」禁絕傳教行為,故馬禮遜只能落腳澳門,然而澳門由葡人管治,崇信天主教,對基督教傳教多所限制。 鴉片戰爭後,清廷戰敗割讓香港,澳門、馬六甲及南洋之傳教士紛紛前來香港,從而使基督教得以在香港落地生根。後來,香港更成為基督教流入中國內地之跳板,成為中華地區主流的民間信仰之一。 基督教在香港發展的歷史源遠流長,最新出版的《香港基督教史(1807-1997)》 把1807年至1997年間的香港基督教史分為六個時期:西牧治會時期(1842-1883)、華人治會時期(1884-1914)、華人自理時期(1915-1941)、香港日佔時期基督教會(1941-1945)、從戰後到植根本土時期(1945-1973)、復興時期(1974-1997),論述基督教傳入香港的經過和如何在香港生根和發展,以及在醫療、教育、關顧弱小等方面的社會服務。 《香港基督教史(1807-1997)》作者:李志剛、劉義章、陳智衡、邢福增、郭偉聯、何世傑頁數:336頁開度:16開(170×240mm)定價:港幣188元按此線上購買