港九新界,全港十八區,你是哪區人?你成長的社區,是一如往昔,還是已改頭換面?

1994年,有一名沙田少年每天過着極平凡日子,沙田市中心、娛樂城、沙田廣場韻彙唱片舖、好運中心龍城的電影、CD及漫畫⋯⋯充斥著他那年十九的生活。儘管人面全非,那些年的人事物,依然存留在他腦海:

- 沙田市中心

便利店的職員是少年A-level後的第一份工作。六天工作,下午三時至晚上十一時,時薪十七元。這份工令少年首次有辭工的念頭,遇上嫌他廢的便利店阿姐、「使人唔使本」的supervisor 、同校文科班的師妹⋯⋯交織出縱橫交錯的緣份。

- 娛樂城

考完A-level後少年第一次看三級片,不過電影不是重點,而是坐在戲院最後排一男一女的校內精英。

- 沙田廣場韻彙唱片舖

少年置身在CD貨架前,處於被人搭訕、避開人搭訕和不得不回應搭訕的過程中。

那些年的青蔥歲月或許沒有多大意義、或許渾渾噩噩,但依然洋溢着讓人按下「Replay」鍵的魅力。

《1994》

作者:月巴氏

頁數:248頁

開度:125mm × 175mm

定價:港幣108元

按此線上購買

相關文章

Skip to content

【設計手記】中國傳統文化缺乏愛護動物的意識?

中國傳統文化強調「以人為本」,缺乏愛護動物的意識? 「誰道群生性命微?一般骨肉一般皮。」儒家不從科學上討論動物能否感到痛苦、有沒有情感,而是直接指出人類有移情和共情之心,能感知動物的痛苦。最新出版的《誰道群生性命微——中國古代詩文中的愛護動物思想》以70篇古代愛物詩文和故事美談,揭開古代中國人類動物關係中鮮為人知的一面。 書名「誰道群生性命微」,既謂「群生」,所以封面圖像刻意設計成不偏向任何一個物種,用紅底襯托的白色塊構成一隻抽象的生物肧胎形狀,只要讀者發揮想像力,它可以是任何一種動物。同時,封面以擊凹效果大量排列了本書用過的動物甲骨文字,模擬撫摸甲骨文刻字的手感。 甲骨文的特點,在於它有圖像的側面,適合作為裝飾符號;亦是文字訊息,各章扉頁使用的都是代表不同動物的文字。為了令扉頁呈現一隻隻動物並列一起的視覺效果,所選的必須是以完整動物為象形的文字,例如本書用到的鳥、馬、鹿、虎等;至於只用局部特徵為代表的,例如牛、羊的甲骨文只能看見長角的頭,就不在考慮之列。 全書只有最後一章「類無貴賤」不使用甲骨文,因為這一章帶有總結性質,所以扉頁亦超脫前面各章使用的鳥獸蟲魚,改用小篆的「物」字,寓意中華民族的悠久歷史自文明形成之初,即與動物共存至今。 《誰道群生性命微——中國古代詩文中的愛護動物思想》作者:曾琬淋頁數:388頁開度:135 mm x 208 mm定價:港幣158元

Skip to content

歷史冷知識:「廣州」點解叫廣州?

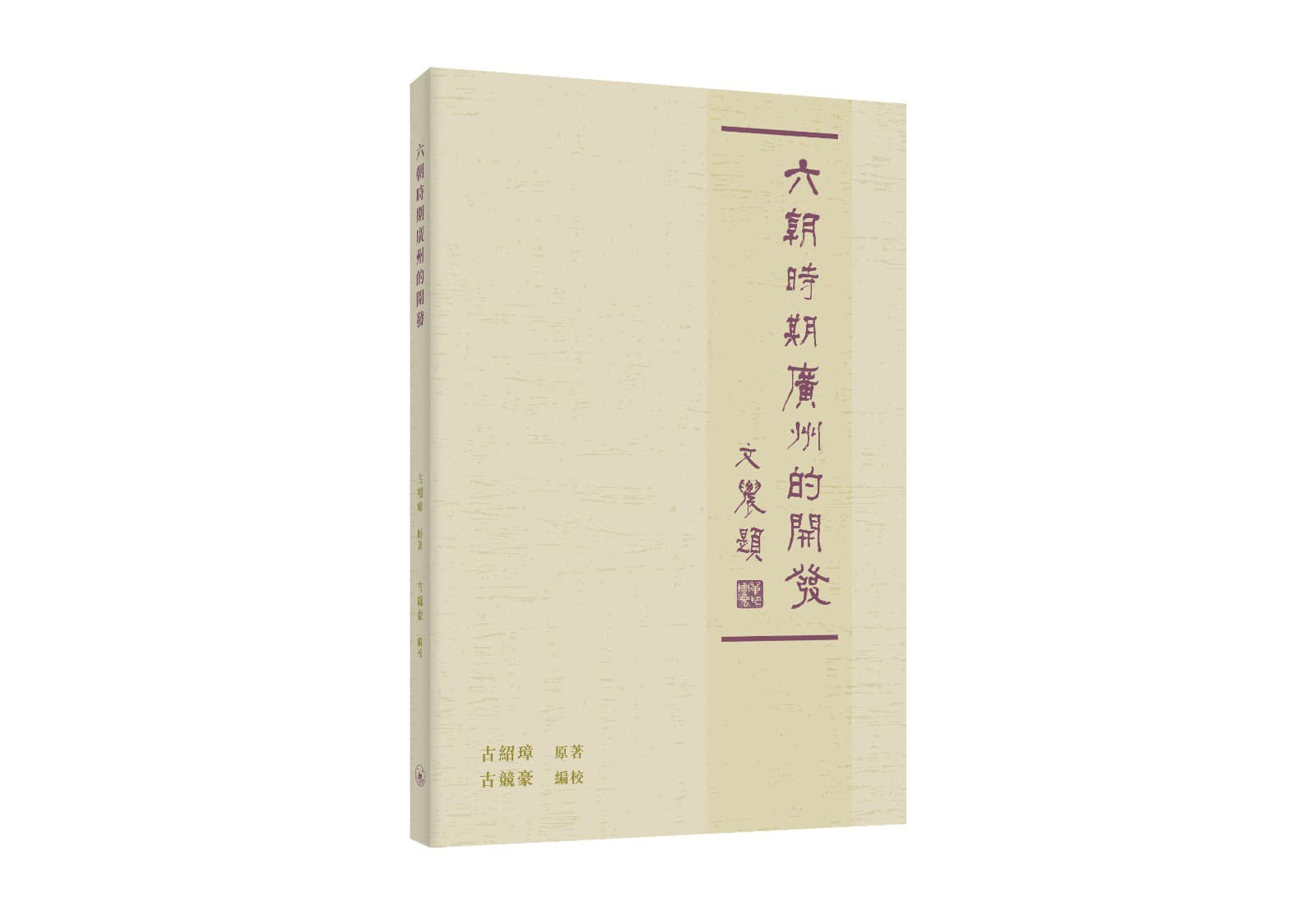

從秦朝開始,廣州一直是中國華南地區的中心。但由於嶺南天氣炎熱,叢林遍佈,加以偏處南陲,遠離中原,所以由秦至漢朝,嶺南和中國的關係只是政治上的縻服,未有得到很好的開發。 自三國鼎立,孫吳為達到「進可攻,退可守」,設法將其勢力向南方伸展,便分出交州部分領土建置廣州。此後,六朝皆用「廣州」作為行政區域的名稱。及至晉朝,隨著八王之亂及永嘉之亂的爆發,中原陷入五胡亂華的大亂局面,當地漢人為避戰亂,被迫大規模南遷。於是,廣州的人口得以增加。南來的漢人帶來了高度的文化和生產技術,使廣州的開發步伐日見加速。六朝政權對廣州的牢牢控制亦使廣州逐漸漢化,成為中國南方第一大港。 如無六朝時期的多方經營,廣州也不會從原始草昧的環境發展為對外交通經濟中心。《六朝時期廣州的開發》論述廣州處於魏晉六朝由開發至繁盛的過渡期,並旁及六朝時期廣州的吏治、少數民族的漢化、海外交通和貿易等議題。 作者簡介 古紹璋(1950–1984) 廣東中山人,出生於香港。1963年入讀英華書院。1970年參加香港大學入學試,中史科考獲A級。1973年於香港大學以優異成績畢業後,隨即留在母校念碩士、兼任助教,並追隨香港大學中文系金發根老師研究魏晉南北朝史。1975年9月,返母校英華書院任教中國語文、中國文學及中國歷史科。碩士論文〈六朝時期廣州的開發〉於1980年獲通過,取得香港大學哲學碩士學位。1982年獲教育署委任為中國歷史科課程委員會委員。1984年5月病逝於香港。 編校者簡介 古競豪(1983–) 父古紹璋,外號古夫子,天主教徒。1995年入讀英華書院,2001年轉往香港道教聯合會青松中學就讀。2008年畢業於香港大學語文教育系,論文題目為〈如何從字詞教學提升中學生的古文理解能力〉。2011年修讀北京師範大學中國語言文學碩士。碩士論文〈甲骨文與商代祭祀樂器〉於2014年以優異成績通過,取得北京師範大學中國語言文學碩士學位。現任中學中文及普通話科老師。 《六朝時間廣州的開發》古紹璋原著、古競豪編校開度:140mm × 210mm頁數:216頁定價:港幣98元 按此線上購買

Skip to content

【橙新聞】《紙本鍊成》作者陳曦成分享:書業如何「逆轉勝」?

在這個電子書越趨普及的年代,傳統實體書籍可以如何突圍而出,書業如何「逆轉勝」?

Skip to content

粵菜的精髓是甚麼?

世界菜系之味,大體可分為清鮮與濃醇兩脈,粵菜是清鮮之典型,以原味本色為終極追求。粵菜之中又有廣府菜、潮汕菜和客家菜三大菜系,它們之間有甚麼區別,各自又如何體現粵菜的風味? 廣府菜:崇尚清鮮淡雅 廣府菜講求清、鮮、爽、嫩、滑、香,其中清、鮮當頭。以上湯為例,熬製時雖使用多款食材,但卻呈現清淡質感。廣府菜的香味與「鑊氣」也只是嗅覺上的追求,食物入口後仍能嘗到其突出的本味,可謂「人淡意長,味淡香濃」。 潮汕菜:食材的鮮活 x 調味的淡雅和諧 潮汕菜的口味更清淡,就連煲湯時也要求湯的表面不見油網。烹製滷水時,潮汕人會使用十數種香料以達到「和味」的平衡狀態。除此之外,潮汕菜講究「一菜一醬」,幾乎每道菜都配有專屬醬料,例如常配於牛肉火鍋的沙茶醬以多種果仁香料加油鹽熬製而成,口味香醇獨特,醬菜分離亦巧妙地解決了飲食上眾口難調的難題。 客家菜:鹹香濃醇 客家人居於山林之間,體力消耗較大,需要多補充鹽分,因此客家菜如燜全豬、釀三寶或鹽焗雞等菜式在粵菜中稍顯鹹香濃醇,不過同樣注重保護食材本味,對「鹹、肥、香」的表達直接痛快。 無論廣府菜、潮汕菜和客家菜之間有多少差異,它們的烹調方式都忠於食材的本質。由趙利平所著的《大粵菜》深入探討了粵菜各個菜系的歷史演變與風味特色,揭示了粵菜的文化價值與飲食哲學,讓讀者在其中感受到粵菜獨特的美感。 《大粵菜》作者:趙利平頁數:376頁開度:190mm x 260mm定價:港幣198元