本地專題

Skip to content

【電視劇名媛望族】舊時三妻四妾是常態?:從《香港社會掌故叢談》了解香港昔日婚姻制度

舊劇集《名媛望族》最近在Threads再度成為話題,劇中男主角(劉松仁 飾)鍾卓萬與四位太太的愛恨情仇成為一大亮點。「妾侍」本是封建社會中的不文明產物,為什麼在早期的香港社會依然存在?由魯金所著的《香港社會掌故叢談》便有略談一二: 「在開埠初期,香港並沒有制訂婚姻法。1852年3月16日,香港產生了有史以來第一條婚姻法,名為《香港婚姻條例》,主要是給予英人婚姻的合法權利,未能普及全港市民。1875年,港府才修改婚姻法,把華人也包括在內。 1875年的《婚姻條例》內容共38條,附表六張,由翌年3月1日起施行。當中規定『非基督教人士,依照其本身信奉之法律禮教結婚者』即視為合法婚姻。《大清律例》雖已被中國人廢棄了幾十年,但這是當時唯一視妾侍有合法地位的『法律』,因此男人仍可以『依照其本身信奉之法律禮教』為由迎娶妾侍。 1932年,香港頒行《離婚條例》及《香港離婚規程》,至此才有分居、婚姻無效、假處分令和確定離婚令等規定。戰後,很多婚姻訴訟及合法承繼人的訴訟案件中,辯護律師往往引用《大清律例》作為婚姻及合法繼承權的爭訟理由。這些爭訟大多是針對妾侍的合法地位而發,於是引起香港婦女界的注意。 自二十世紀五十年代至六十年代,婦女界幾乎每年發起廢妾運動,促使港府修正法律漏洞,確定一夫一妻制為合法的婚姻。 經過多年的爭取,港府終於決定在1971年10月7日實行一夫一妻制,把妾侍摒出婚姻法之外。」 —— 《香港社會掌故叢談》收錄香港著名掌故家魯金有關本地社會發展的掌故文章,從人口、教育、經濟、治安等角度回溯本地百多年來的歷史變遷,助以理解香港發展至今的社會軌跡,作為觀察社會面貌之借鏡。作者:魯金頁數:280頁尺寸:145 x 210 mm定價:$108 按此線上購買

Skip to content

雞蛋仔、港式奶茶,認識連韓星也吃的香港街頭小食

熱愛韓流的你,是不是曾被韓國女團BLACKPINK成員Rosé品嘗雞蛋仔、港式奶茶的片段洗版?《香港飲食遊蹤(增訂版)》詳盡介紹了雞蛋仔、港式奶茶等港式美食背後的趣聞軼事,快來看看這些街頭小食是如何成為我們的集體回憶吧: ▍港式奶茶:「高開低走」的提神飲料 十六世紀的大航海時代,歐洲列強紛紛在亞洲建立殖民地。與此同時,亞洲的美食文化也傳至西方。印度奶茶傳入英國和荷蘭後,當地人加以改良,去除味道濃烈的香料,再混合不同品種的茶葉提升味道,又加入楓糖調味,西式奶茶就此誕生。鴉片戰爭後,香港受英國殖民統治,西式奶茶於1920年代進入華人社會,但光顧者多為外國人或具消費力的華人。1940年代,西式奶茶演化為廉價的港式奶茶,逐漸出現於大牌檔和晏店之中,其價格比咖啡更便宜。 ▍雞蛋仔:港人智慧的結晶 雞蛋仔是Waffle的一種變體,早於1950 年代已經流行。當時香港經濟不景,市民生活艱難,雞蛋屬奢侈品,不少兒童在生日時才有機會嚐到烚蛋。正因雞蛋如此珍貴,有雜貨店見每天有不少破裂的雞蛋或鴨蛋無法出售,又不想白白浪費,於是忽發奇想,加入麵粉、糖、淡奶等做成蛋漿,然後將蛋漿倒進自製的模具內烘焗。由於設計的模具呈一個個小橢圓形,製成品酷似雞蛋,就稱之「雞蛋仔」。自此,普羅大眾可以用低廉價錢,吃到「雞蛋」這道美食。 《香港飲食遊蹤(增訂版)》🎖️香港教育城第21屆「十本好讀」中學組教師推薦第一位、中學生最愛書籍第七位從食肆、美食、粵語三方面,述說香港各種有趣和令人驚喜的飲食史軼聞。 作者:黃家樑、區志堅、曾漢棠、黃朗懷開度:150 mm x 210 mm頁數:304定價:港幣138元按此線上購買

Skip to content

【電影迷必讀】尋秦前你要知:前無古人,後無來者的秦朝「地下軍隊」!

電影《尋秦記》熱度居高不下,上映至今突破八千萬票房,在香港電影史上創下傳奇。回看歷史,秦王嬴政不僅是首個統一六國的「始皇帝」,更動用眾人之力,打造了一個震撼古今的建築奇跡——秦始皇陵兵馬俑。由星球研究所所著的《少年中國地理》,便詳細介紹了這座「地下軍隊」: 還原真人的一比一人形陶俑 秦始皇陵兵馬俑有著七千多個與真人同等比例的兵馬陶俑,隊列整齊,威武雄壯。每一個人形陶俑都有獨一無二的造型,有的牽著戰馬,有的握著銅劍,有的單膝跪地凝視遠方。他們面部的表情細緻而生動,連頭髮都纖毫畢現。建成之初,兵馬俑色彩亮麗。將士們穿著紫色或天藍色等不同顏色的長襖,局部還有藍、粉、黑、白等顏色點綴,是秦朝最耀眼的隊伍。 完美重現古代銅車馬 除了人形陶俑,秦始皇陵兵馬俑還有設計精密的銅車馬。在出土的兩輛銅車馬中,一號車配備弩機、箭、盾牌等攻防武器,負責為二號車武裝開道。二號車則搭載了豪華「車廂」,乘車的人可以在裏頭自由地躺或坐,堪稱古代版「豪車」! (內容輯錄自《少年中國地理:北方大地》(第四冊)) 《少年中國地理》(繁體版)歷時3年打磨的中國地理百科全書,1套7冊讀懂中國自然地理、歷史地理、人文地理與超級工程!作者:星球研究所頁數:1392頁(全七冊)尺寸:每冊185 x 245 mm定價:$998 現凡於一本線上平台、三聯、商務和中華各大書店購買《少年中國地理》(繁體版),即送中國趣味地圖乙份,數量有限,送完即止!* 按此線上購買 *優惠只限於指定門市,詳情請向店員查詢*如有任何爭議,聯合新零售(香港)有限公司及三聯(香港)有限公司保留最終決定權

Skip to content

【讀書雜誌】香港遊樂場百年憶舊

自二十世紀初,香港遊樂場為不同階層的市民提供了接觸體育的機會和場地,成為了本地體育發展的土壤。今期《讀書雜誌》梳理香港遊樂場的百年發展脈絡,藉以窺見體育如何成為香港文化肌理的一部分: 香港最早期的一批遊樂場:四園一樓 「四園一樓」為愉園、樟園、名園、利園和太白樓,是戰前時期對香港體育貢獻最大的遊樂場。愉園是最早的遊樂場,主要為社會中上層人士提供網球場。樟園本為商人林景洲的私人花園,後來開放為收費遊樂場,並成為南華體育會的初始基地。 香港市民早期的游泳場所:海濱泳棚 北角七姊妹附近的海灘設有多個泳棚,此地不僅是市民游泳的好去處,還培養了楊秀瓊、郭彩明等游泳健將。1919年,名園遊樂場自設泳棚,並於每年端午節舉行龍舟比賽,為當代香港一大體育盛事。1921年,政府開設公眾海浴場,入場費為每人一毫,廣受歡迎。 戰後的香港遊樂場:延續傳統設置體育設施 荔園與海洋公園皆為戰後香港遊樂場的重要代表。荔園前身為「荔枝園遊樂場」,內設四個泳池及滾軸溜冰場,易手後持續增設體育設備,並建立香港首座真雪溜冰場。海洋公園則是水上運動娛樂化及普及化的表表者。1984年,海洋公園第一代水上樂園啟用,其設計強調運動體驗,融合娛樂與水上運動功能。 《讀書雜誌》(第十七期)現於各大書店有售,電子書經已推出網上購買:https://shorturl.at/YfbNW電子書:https://shorturl.at/dXRfW今期推薦書單:https://shorturl.at/segyh

Skip to content

【讀書雜誌】有權力者如何想像南方?:毛升教授評《南方的想像:環境、身體、疾病、全球化共構下的近世華南》

知識不一定是真理?「南方被想像為氣候與水土惡劣、文化落後的蠻荒之地……」歷史上,中華文明從中原發端,「南方」卻遠離政治中心。這使傳統中原人、以至西殖民者,都對南方存有負面的刻板想像,亦見當時的「知識」不必然是對真理的求索,而是建構社會權力的一種工具。 香港大學教授梁其姿著作《南方的想像:環境、身體、疾病、全球化共構下的近世華南》從環境、疾病與全球化交織的視角,揭示了近世華南社會背後的權力想像。毛升教授提及,外界對南方的想像往往與史實不符,這不多不少是社會權力建構失衡的結果。例如,宋元中原官員與醫生認為粵地的風俗是「重巫輕醫」。實際上,南方醫院不僅擅長傳統的中醫療法,還提供包括種牛痘在內的西醫服務。1894-1895 年華南大鼠疫期間,廣州人成立的鸞堂更成為了一個施醫施藥、施牛痘的善堂。 「與中原人的偏頗相類似,『南方』在殖民者眼裏,亦是一個對身體不利,同時文化落後、物質匱乏的地方,當地人也缺乏科學觀念。」是類的想像,將身體列入到對環境的摹寫之中,也是將陌生的集體裹挾至中心主義的權力體系裏。如何應對「他者」化的印象,亦是本文〈有權力者如何想像南方?〉所反思的議題。 《讀書雜誌》(第十七期)現於各大書店有售,電子書經已推出網上購買:https://shorturl.at/YfbNW電子書:https://shorturl.at/dXRfW今期推薦書單:https://shorturl.at/segyh

Skip to content

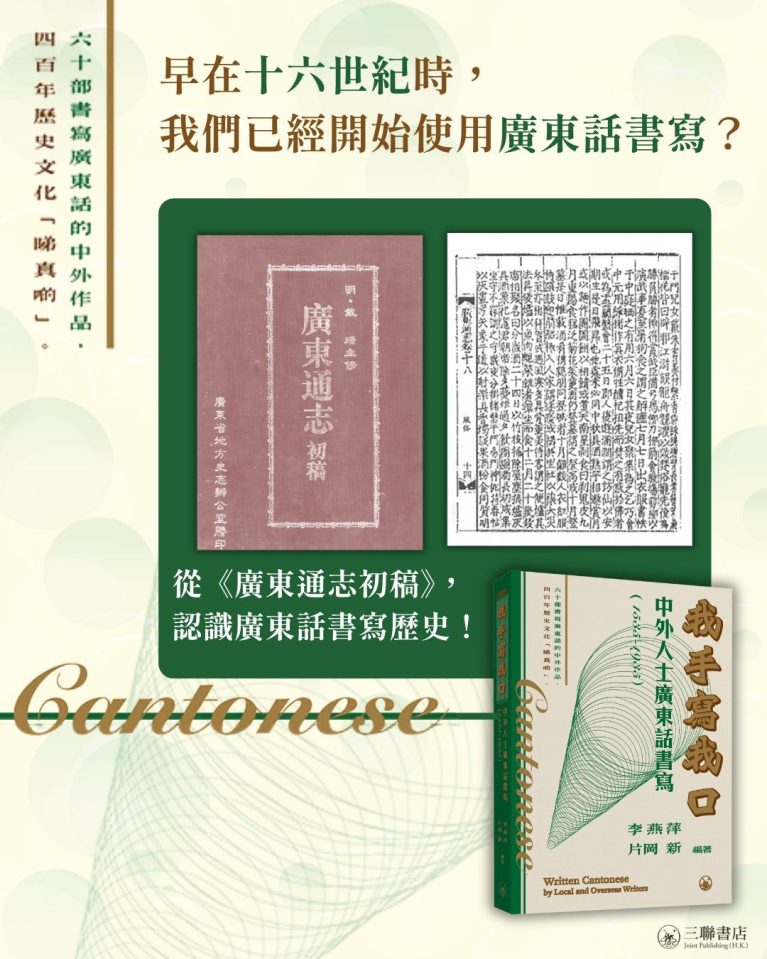

早在十六世紀時,我們已經開始使用廣東話書寫?

明朝人用「大頭蝦」形容冒失鬼,十九世紀的外國人甚至用廣東話注音《伊索寓言》⋯⋯從字典辭書到木魚書唱本,早期中外人士用廣東語寫下各種有趣文本,有的為了做生意,有的為了傳教,還有人記錄生活。 由李燕萍、片岡 新所著的《我手寫我口:中外人士廣東話書寫(1535-1935)》收錄了60部中外人士書寫廣東話的作品,當中最早記錄廣東話口語詞的書籍《廣東通志初稿》早於1535年經已面世: 《廣東通志初稿》是一本怎樣的書? 《廣東通志初稿》由戴璟主編,是一本記錄廣東的資訊的地方志。作者自認編寫得不夠理想,所以在書名加上「初稿」二字,希望起到拋磚引玉的作用。本書的「方言」類與「時節」類都記錄了當時的廣東話,並記錄了16 世紀的文化、歷史、人文地理、地域政治等資料,是一本非常珍貴的文獻。 1535年的廣東話有甚麼特色? 《廣東通志初稿》第十八卷「風俗」中的「方言」類記錄了當時廣東話口語詞,從中可見,不少當時的廣東話口語至今仍繼續沿用: ◉ 不曉事者曰「大頭蝦」 ◉ 來曰「黎」 ◉ 問如何曰「點樣」 由節日食品衍生而成的廣東話用語 第十八卷「風俗」中的「時節」類所記錄的冬至美食「便爐」,與現代火鍋大致相同: ◉ 冬至遇風寒,多具「骨董羹」待客,謂之「便爐」。其法,具暖爐以魚、肉、蜆、菜雜煮,環坐而食。 「骨董羹」 是用魚、肉、蜆、菜等食材煮的羹,稱之為「便爐」。黃佐主修的《廣東通志》把「便爐」改作「邊爐」。到了清朝,吃火鍋被叫做「打邊爐」,這個說法便一直沿用至今。 《我手寫我口:時空穿梭四百年看中外廣東話書寫作品》編著:李燕萍、片岡 新頁數:344頁尺寸:170 × 240 mm定價:$168按此線上購買

Skip to content

【讀書雜誌】香港奧運征程:光輝歲月與精神傳承

七十多年來,香港奧運發展既注重國際賽事參與,也始終重視本土體育推廣與普及。今期《讀書雜誌》有香港理工大學中國歷史及文化學系講師劉繼堯,帶我們回顧香港參加奧運會和殘奧會的歷程,感受扎根港人身上的奧運精神: 香港的奧運之路 1952年赫爾辛基奧運會,香港首次派出代表出戰游泳項目。1988年漢城奧運會,香港羽毛球運動員陳智才和陳念慈在混雙組合比賽取得一面銅牌,為香港的奧運征程開啟新的篇章。1996年亞特蘭大奧運會,香港滑浪風帆運動員李麗珊為香港贏得首面奧運金牌,奪冠後發表「香港運動員不是垃圾」的宣言,為香港體壇帶來極大的鼓舞。 近年,香港運動員在奧運會上屢創佳績:2020年東京奧運會,香港派出46名運動員,並取得1金2銀3銅的佳績。2024年巴黎奧運會,江旻憓和張家朗分別奪得女子重劍個人賽和男子花劍個人賽金牌,創下香港單屆奧運會「雙金」歷史紀錄。 香港的殘奧征程 香港與殘奧會的淵源離不開「香港傷殘人士體育協會」的推動。香港在1972年首次參賽即斬獲1銀1銅。1984年,香港25名運動員參與紐約及史篤曼維爾殘奧會,創下3金5銀9銅的突破性佳績,首度實現單屆3金。至2004年雅典殘奧會,香港26人代表團以11金7銀1銅的輝煌戰績,躍居獎牌榜第17位,創下香港殘奧史上最高排名紀錄。2020年東京殘奧會,即使於疫情影響下,香港24名運動員仍堅持參賽,再獲2銀3銅的佳績。 《讀書雜誌》(第十七期)現於各大書店有售,電子書經已推出網上購買:https://shorturl.at/YfbNW電子書:https://shorturl.at/dXRfW今期推薦書單:https://shorturl.at/segyh

Skip to content

【香港01】《追光小拖車》《森林隱藏的秘密》兩本繪本 提醒孩子肯定自己

「在《追光小拖車》和《森林隱藏的秘密》兩本繪本中,作者們分別以香港重機和可愛的動物們為角色,以有趣的幻想故事,讓讀者了解箇中簡單但容易被遺忘的道理——每人都有自己獨有的光,找出自己的光,並創造屬於自己的價值。」若你對前路感到迷惘,不妨一閱兩本繪本的故事,從中尋找啟發吧!

Skip to content

【電影迷必讀】尋秦前你要知:香港曾是秦朝帝國的一部分?

電影《尋秦記》主角項少龍從21世紀的香港穿越至秦朝,那麼秦朝時的香港又是什麼模樣?由周佳榮教授所著的《簡明香港古代史》,以文化互動及社會變遷為線索,闡述了古代香港的發展: 香港地區納入秦代版圖 公元前221年,秦滅齊,統一全國,秦王嬴政改稱始皇帝(後世稱為秦始皇),建都於咸陽。秦朝建立中央集權式的統治,把天下分為三十六郡,後來逐漸增加至四十餘郡;郡下設縣,郡、縣的長官都由皇帝任免和調動。 公元前214年,秦始皇派尉屠睢率軍平定南越(今廣東、廣西)。《史記》記載:「發諸嘗逋亡人、贊婿、賈人略取陸梁地,為桂林、象郡、南海,以適遣戍。」廣東全省除西南部分外,都是南海郡管轄的範圍,香港地區屬南海郡番禺縣管轄。換言之,香港地區正式在秦始皇統一全國後七年納入秦朝版圖。 香港地區在南越國管治範圍 秦末,龍川縣令趙佗佔據嶺南三個郡,以番禺為首都,建立南越國,當時香港地區亦受南越國管治。趙佗於西漢初受封為南越王;三傳至趙興,為漢武帝派軍所平。南越國由建立至公元前111年滅亡,此後香港復歸番禺縣管治。 大概由於秦朝國祚只有十五年,香港至今沒有發現秦代遺物。南越國時期遺存,只在大嶼山北部的白芒發現。白芒在大濠灣西側,海灘北向,東側有岬角,前有沙堤,背後三面環山,環境優美,適宜居住,出土文物屬西漢初期。 (內容輯錄自《簡明香港古代史》——〈秦朝和南越國管治下的香港〉) 《簡明香港古代史》香港也有古代史?本書以6個朝代簡述香港數千年的歷史進程,並以歷代行政沿革、社會經濟、宗教和教育等專題探討歷史上的香港社會。作者:周佳榮頁數:236面定價:$88按此線上購買

Skip to content

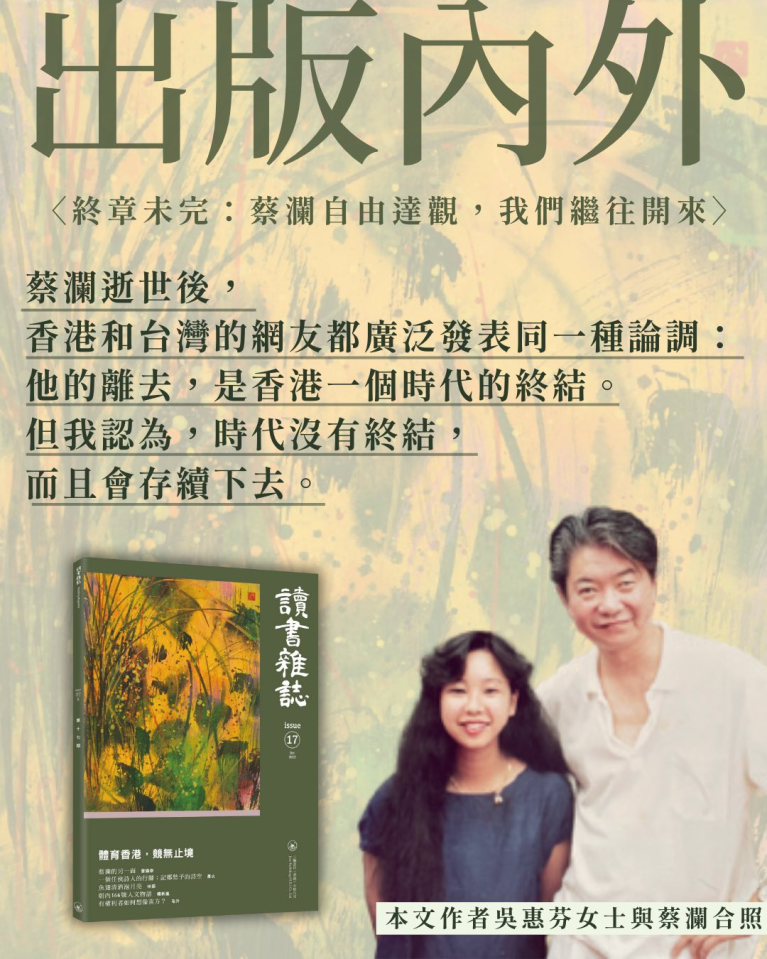

【讀書雜誌】終章未完:蔡瀾自由達觀,我們繼往開來

2025年6月27日,當她得知蔡瀾先生逝世消息的那一時刻,悲從中來。 天地圖書高級編輯、蔡瀾責任編輯吳惠芬女士回憶道,1985年二人初識的時候,蔡生「泡的工夫茶清香輕盈,那時還未如後來那般黑如墨汁的」,而且「每次都送戲票給我」。 她觀察到,蔡瀾與別人的合照,雖往往要照顧到對方的心情,最後還是能反映出一些本人真實感受:譬如,食肆的飯有水準,他在合照裏就有笑容;不達標,他就不笑了。與讀者留影也是一樣,與女士合照,總是更加眉開眼笑。 吳女士認為,蔡瀾隨性的lifestyle,掛在嘴邊的金句如「做就五十五十,唔做就係零」,其實代表着香港華人於三十年代,將自身才能與可能性運化到極緻的景象。 蔡瀾曾言,開心與不開心都是想象出來的,生活態度,是由自己活出來的。這自由達觀,這終章,「不是完結」。 《讀書雜誌》(第十七期)現於各大書店有售,電子書經已推出網上購買:https://shorturl.at/YfbNW電子書:https://shorturl.at/dXRfW今期推薦書單:https://shorturl.at/segyh

Skip to content

【開卷樂】《孤獨前哨:再論1941年香港戰役》

香港戰役規模不大,但對香港歷史、抗日戰爭史,以至亞洲史影響深遠。事隔十餘年,《孤獨前哨》作者鄺智文和蔡耀倫再度推出《孤獨前哨:再論1941年香港戰役》。他們日前到港台「開卷樂」作客,分享他們如何從不同角度剖析一九四一年香港戰役、以及當中的新發現。

Skip to content

【電影迷必讀】尋秦前你要知:秦王嬴政不相信任何人?

相隔25年,《尋秦記》電影登上大銀幕的首日即破千萬票房。到底歷史中的秦始皇又是一個怎樣的人物?由鄭連根所著的《一本讀懂秦漢中國》 ,便提到秦始皇性格多疑陰沉,不但是丞相、身邊人,甚至連自己的兒子也信不過: 1. 不讓人知道自己在哪裏 秦始皇在咸陽周圍建了兩百七十多座宮觀,以複道、甬道相連,他想去哪裏就去哪裏,辦公地點不固定,休息場所也不固定,故意讓人不知道他在哪裏。 2.寧可錯殺三千,也不可使一人漏網 有一次,秦始皇看到丞相李斯出行時排場很大,心裏不高興,現場有人得知後告訴了丞相李斯。李斯聽說後立馬減少了自己出行時跟隨的車騎。這本來是一件好事。可秦始皇仍然不高興了,認為跟隨他的人泄露了他的話,然後便審查到底是誰泄露了機密,結果沒人承認,他便把他身邊的人全部殺掉。 3.發怒時連親生兒子也不放過 秦始皇坑殺儒生時,長子扶蘇勸諫他說:「儒生都讀孔子的書,學習孔子的為人。皇上你現在全靠法令來管束百姓,我怕這不是讓天下安定的長久之計。」秦始皇聽罷後怒了,把扶蘇打發到上郡,把接班人送到去邊疆做監軍。 《一本讀懂秦漢中國》鄭連根 著書寫秦始皇創建大一統的帝國制度到外戚王莽篡奪西漢這段歷史時期,重點分析當代皇帝有沒有做好本職,細數他們的治國方針、施政理念、人才任用及性格等成敗因素。頁數:320頁定價:$108按此線上購買

Skip to content

藏書家葉靈鳳的新年願望

新一年,新希望。 我們常在新年許下願望,盼望它們在接下來的一年裏實現,藏書家葉靈鳳也不例外,他在1963年元旦寫下〈我的願望〉,坦言自己「蓄之已久,一直未能兌現」的願望,是多讀「想讀而未讀的書」: 「又是一年了。在這一九六三年的新年開始,每人照例都有一點願望,我也不能免此。 我的願望,與其說是新的願望,不如說是舊的願望。因為這些都是我平日的願望,蓄之已久,可是一直未能兌現。現在趁這新年的開始,特地再提出來,向自己鞭策一下。 我的願望是:今年要少寫多讀。如果做不到,那麼,就應該多讀多寫。萬萬不能只寫不讀。 近來對於書的飢渴,真是愈來愈迫切了。有一些書,自己立志要好好的讀一下的,拿了出來放在案頭,總是咫尺天涯,沒有機會能夠將它們打開來。僅有的一點時間,往往給翻閱臨時要用的書,或是自己根本不想看的書,完全霸佔去了。結果,那幾本書便被壓到底下,始終不曾讀得成。 隔了一些時候,偶然又因了一點別的感觸,又想到別的幾本應該看看的書,又拿來放在手邊。結果仍是一樣,又給一些本來不想看的書佔去了時間,不曾讀得成。 日子一久,這些想讀而未讀的書,在我的書案上愈積愈高,結果只有一搬了事,騰出地方來容納新的夢想。我的讀書願望便是這樣蹉跎復蹉跎,一天又一天的拖過去了。 這就是我在今天這個日子,重新再向自己提出這個願望的原因,我固然願望世界和平,國泰民安,願親戚朋友和讀者們幸福快樂,但我同時也願望能夠充實自己。如果無法不多寫,那麼,至少也該多讀。萬不能只寫不讀。」 你的新年願望又是甚麼? (內容輯錄自《葉靈鳳文存 卷一·霜紅室隨筆之藝海書林(下冊)》) 《葉靈鳳文存 卷一·霜紅室隨筆之藝海書林》(全兩冊)葉靈鳳 著,許迪鏘、張詠梅 編開度:148 x 210 mm頁數:共648頁定價:合共港幣398元接此線上購買

Skip to content

葉靈鳳告訴你:為什麼12月25日是聖誕節?

聖誕節是基督教徒慶祝耶穌誕生的節日。但不論在基督教舊教還是新教的歷史中,都沒有明確記載耶穌是在12月25日誕生,古代各基督教會對於聖誕節亦不曾規定一致日期。為什麼聖誕節最終選定為12月25日?聖誕節交換禮物、寫聖誕卡等慶祝風俗又從何而來? 為什麼聖誕節最終選定為12月25日? 關於12月25日是聖誕節的原因眾說紛紜。最常見的說法,便是因為12月25日是羅馬人及許多歐洲民族慶祝冬至的日子,他們認為這一天是一年真正的開始,是冬至春來萬物萌芽的象徵,教會便順勢將12月25日定下為紀念耶穌誕生的節日。 英國民俗學權威弗里采爵士卻有不同的看法。他在著作《金枝》寫道,聖誕節的起源與同化異教風俗有關。12月25日為古代異教徒慶祝太陽誕辰的日子,當時的基督教徒也會一同慶祝節日。教會看到教徒對異教節日的興趣,便將基督誕生節日定在12月25日,企圖將異教徒對於太陽的崇拜轉移到教會裏來。 聖誕節的慶祝風俗從何而來? 今天聖誕節的風俗,大多是從古代歐洲各民族慶祝冬至節的風俗中吸收來的,與教會無關: (內容輯錄自《葉靈鳳文存 卷三·霜紅室隨筆之博聞廣識》——聖誕節的小考證、民俗學家論聖誕起源) 《葉靈鳳文存 卷三.霜紅室隨筆之博聞廣識》葉靈鳳 著,許迪鏘、張詠梅 選編開度:148 x 210 mm頁數:272面定價:港幣168元按此線上購買

Skip to content

【編輯推薦】四編十三談,匯聚海派時代曲世紀芳華

一首時代曲,究竟能承載何等時光、多少重量?當我們在當代的喧囂中偶然聽到《夜上海》的輕快節奏、《玫瑰玫瑰我愛你》的婉轉腔調,依舊會被那份穿越時空的魅力打動。《芳華相接:海派時代曲十三談》不僅是對近百年來海派時代曲經典作品的系統梳理,更是一位資深的文化嚮導,帶領讀者解讀旋律背後的文化密碼,感受音樂與時代、城市與人心的深層共鳴。 二十世紀初,上海匯聚了來自各地的人才與思潮,中西文化的碰撞催生了獨具特色的海派文化。海派時代曲,正是這片文化沃土上結出的璀璨明珠。它以通俗流暢的旋律、貼近市民生活的歌詞、中西合璧的編曲風格,迅速風靡華語世界,真實記錄了當時的社會風貌、人們的情感狀態與價值追求。 至今,這些經典旋律依舊在各種場合被演繹、傳唱,不僅成為中老年群體的懷舊記憶,更憑藉其獨特的藝術魅力與文化內涵,吸引著越來越多年輕人的關注。在海派文化復興與傳統文化傳承被高度重視的當下,本書應運而生。《芳華相接:海派時代曲十三談》耗時五年打磨,以「談」為核心,既有對音樂本質的專業解析,又有對文化內涵的深度挖掘,兼具學術厚度與人文溫度。 全書分為十三談,首先以重要作曲家描繪出海派時代曲的深刻輪廓;接著根據詞曲家、歌手傳記資料,解析出一些經典曲目的意念構想、講述周璇等傳奇歌手的幽微故事;然後第著眼於紀錄片、拍賣暨展覽會和演唱會,詮釋時代曲歷久不衰的世紀韻味;最後三談則聚焦於三位著名歌手的回憶錄,回憶顧媚、潘迪華和潘秀瓊的時代歌壇,方方面面整合出海派時代曲歷史的立體視角。 當年的繁華歲月已漸行漸遠,但海派時代曲並未被遺忘。直至今天,它們依舊能觸動我們內心深處最柔軟的部分,這正是其不朽的魅力所在。 《芳華相接:海派時代曲十三談》作者:陳煒舜頁數:288頁尺寸:168 x 230mm定價:$138按此線上購買