傳媒推介

Skip to content

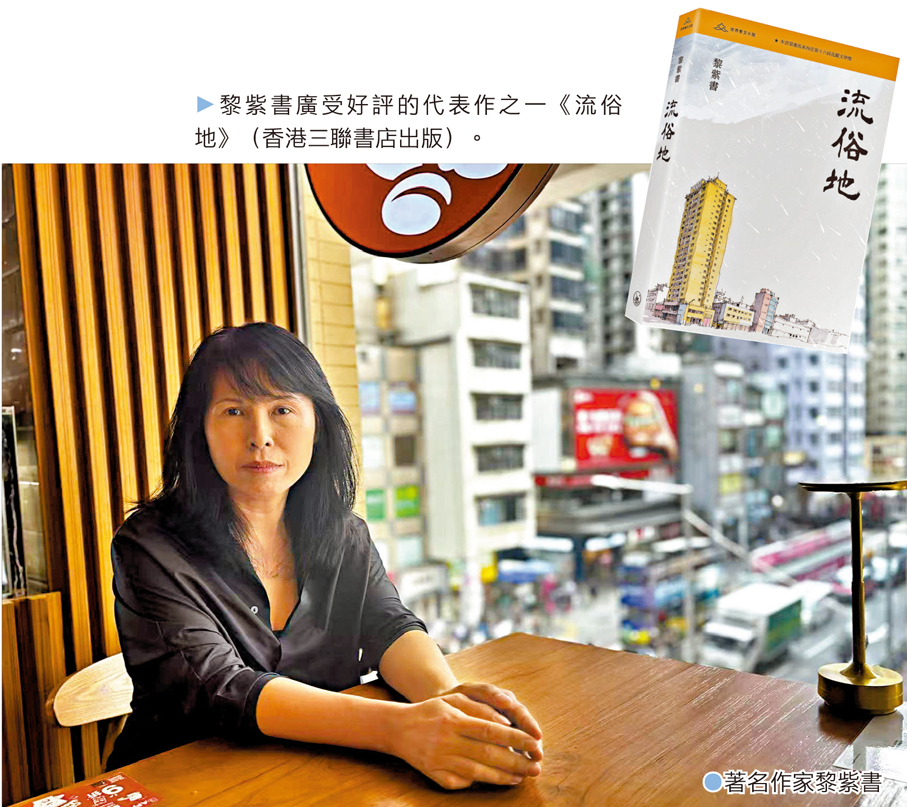

【文匯報】專訪馬華作家黎紫書:在庸常生活中,找出溫暖和光亮

黎紫書的最新長篇小說《流俗地》回歸現實,以盲女銀霞、細輝等一代馬來西亞華人的人生故事,映照出個體在時代變遷中的微光。黎紫書表示,希望讀者能透過《流俗地》的故事得到鼓勵,勇敢面對生活,找到屬於自己的溫度跟亮光。

Skip to content

【香港01】《追光小拖車》《森林隱藏的秘密》兩本繪本 提醒孩子肯定自己

「在《追光小拖車》和《森林隱藏的秘密》兩本繪本中,作者們分別以香港重機和可愛的動物們為角色,以有趣的幻想故事,讓讀者了解箇中簡單但容易被遺忘的道理——每人都有自己獨有的光,找出自己的光,並創造屬於自己的價值。」若你對前路感到迷惘,不妨一閱兩本繪本的故事,從中尋找啟發吧!

Skip to content

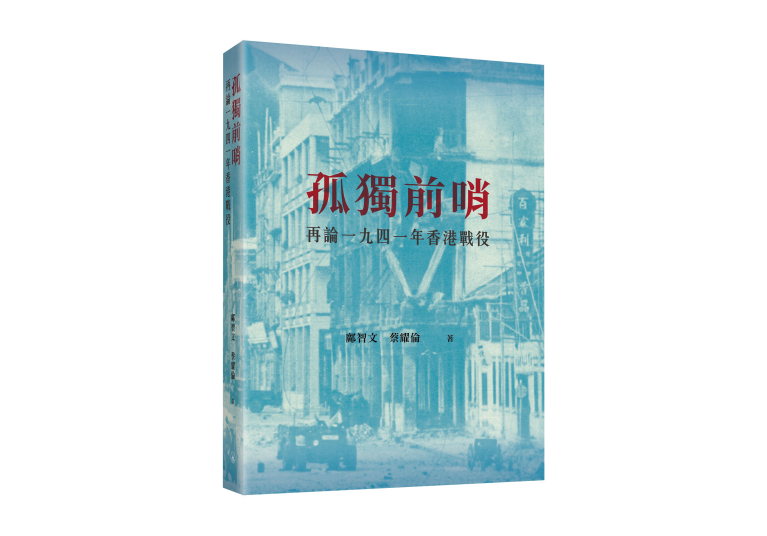

【開卷樂】《孤獨前哨:再論1941年香港戰役》

香港戰役規模不大,但對香港歷史、抗日戰爭史,以至亞洲史影響深遠。事隔十餘年,《孤獨前哨》作者鄺智文和蔡耀倫再度推出《孤獨前哨:再論1941年香港戰役》。他們日前到港台「開卷樂」作客,分享他們如何從不同角度剖析一九四一年香港戰役、以及當中的新發現。

Skip to content

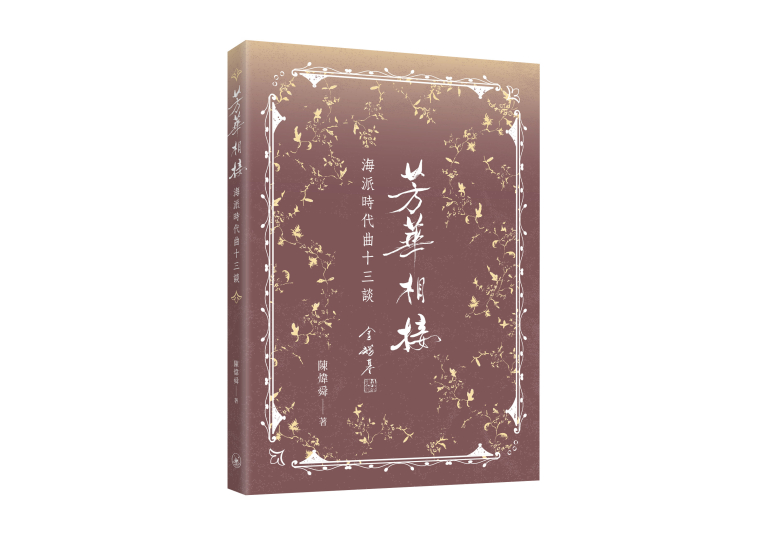

【明報】世紀.六合文藝:曲夢芳蹤——讀《芳華相接:海派時代曲十三談》

「海派時代曲」是二十世紀初上海多元文化之大成,也是華語流行音樂的起端。最新出版的《芳華相接:海派時代曲十三談》以隨筆形式介紹「海派時代曲」的重要音樂家、有關文獻、展覽活動以及歌手,以四編十三談匯聚海派時代曲世紀芳華。

Skip to content

【凝聚香港-玩物壯志】撥個輪畀電話收藏家Uncle Sam

香港電話收藏家羅肇忠先生(Uncle Sam)登上香港電台節目「凝聚香港-玩物壯志」,將其電話藏品背後的故事,以及香港電話的趣聞軼事娓娓道來。

Skip to content

【講東講西】香港監獄史1841-1939

香港監獄,如何從無到有?日前,《不對等的平等:百年香港監獄(1841—1939)》作者蘇載玓博士獲邀為香港電台廣播節目講東講西的嘉賓,分享成書點滴。

Skip to content

【文化本事】支香代表我的心 同香藝師鄧皓荃講「港香情」

今年7月,本地香藝師鄧皓荃推出了首本香港製香行業的專題書籍《港香情》。書中詳盡記錄了老香舖歷史,更邀請到業界前輩分享行業事跡,實屬難得。

Skip to content

【會八十】筆跡分析:把口可以呃人,但寫字卻很誠實

三聯作者、英國筆跡專家公會首位華人筆跡專家林婉雯Maria日前到會八十直播室作客,從字跡入手分析主持們不為人知的性格特質。

Skip to content

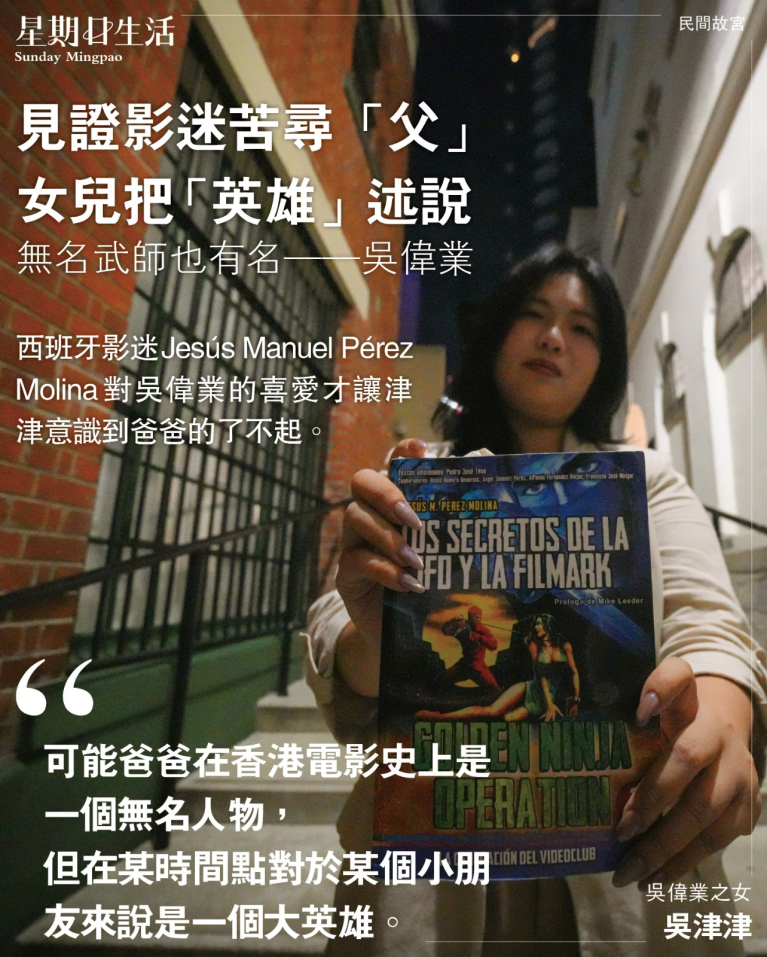

【開卷樂】認識香港動作電影背後的「無名特技人」。

由女兒吳津津所著的《無名特技人七號——八十年代香港特技行業記趣》,記錄了爸爸吳偉業由入行到退出特技演員的心路歷程。日前,吳津津登上港台節目《開卷樂》,將有關特技演員的種種,包括入行方法、動作設計及飛車、爆破等常見電影情節的拍攝手法娓娓道來。

Skip to content

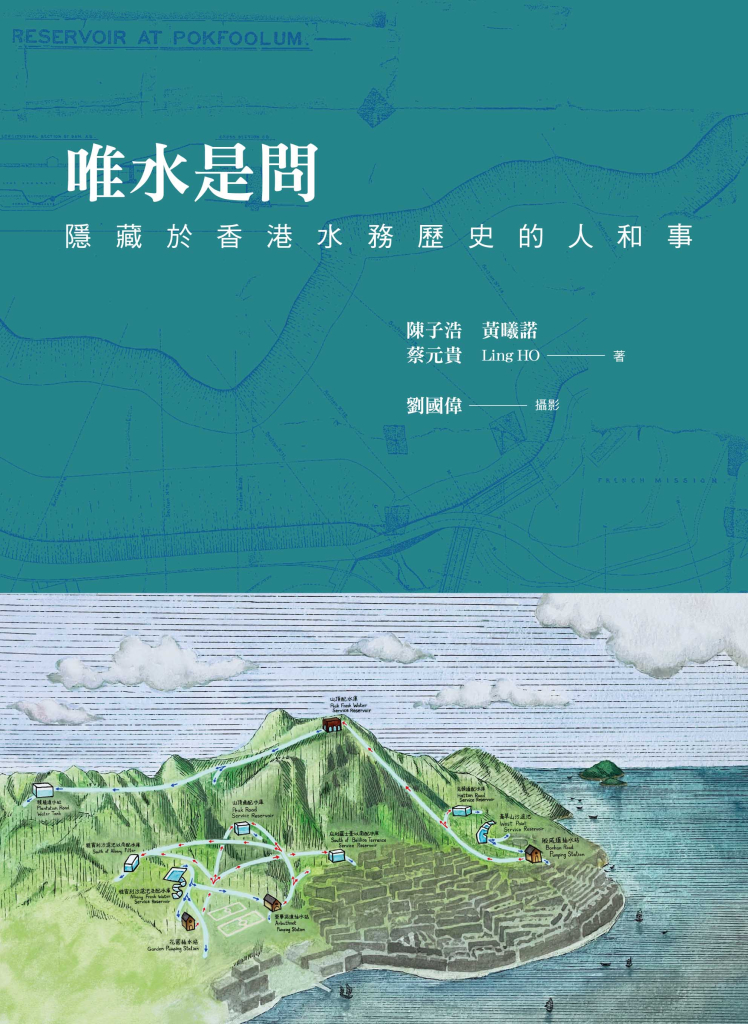

【香港遺美】《唯水是問:隱藏於香港水務歷史的人和事》

從興建水井、建造水塘,到全港引進水錶及收費制度,無聲無息的香港水務發展史不僅印證前人智慧,更見證着城市進步的過程。獲香港遺美推薦的《唯水是問:隱藏於香港水務歷史的人和事》融合工程專業、歷史考據與文學敘事,將繁複的水務知識化為大眾可讀的文字,帶大家從香港水務的新角度認識香港。 按此看完整推薦文章 《唯水是問:隱藏於香港水務歷史的人和事》作者:陳子浩、黃曦諾、蔡元貴、Ling HO攝影者:劉國偉繪者:韓勻宜頁數:240尺寸:168 x 230 mm定價:$168按此線上購買

Skip to content

【AndThen.hk】100年前的電話:《香港電話——早期電話史與原理》

其實喺手提電話未出現嘅年代,講電話係要坐定定喺屋企「撥個輪」。大家幻唔幻想到100年前嘅電話到底係點?

Skip to content

【Being Hong Kong】當「打電話」成為歷史:《香港電話——早期電話史與原理》

還記得在屋企「煲電話粥」的時光嗎?來到今天,「手機」的主要功能更不在於「打電話」,而是上網。傳統「電話」亦成為歷史一部分。

Skip to content

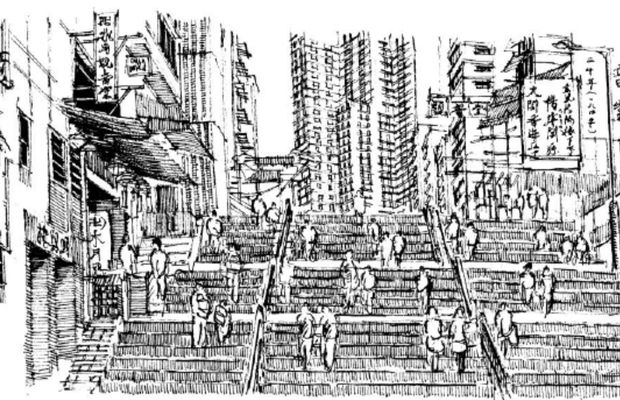

【RTHK藝文谷】速寫下的建築和街道:《紙筆.香港:香港城市變遷的筆墨記錄》

速寫下的建築和街道,如何表達出香港這個城市的活力?香港獨有的活力從何而來?相對於更為方便的拍攝,Michael何以會選擇速寫去記錄景物?

Skip to content

【家國天下】《鷹眼之下:戰時航空照片中的香港(1941-1945)》

《鷹眼之下:戰時航空照片中的香港(1941-1945)》作者鄺智文博士早前於有線新聞節目「家國天下」分享這些珍貴的航空照片如何把文字史料和口述歷史視像化,理解當中的空間背景。 按此重溫節目(由13:27開始) 《鷹眼之下:戰時航空照片中的香港(1941-1945)》作者:鄺智文頁數:408頁尺寸:210 × 290 mm定價:$298 按此線上購買

Skip to content

【Sunday Mingpao】香港特技人無名30年 西班牙影迷追出真身 喚醒塵封記憶 女兒為父出書記錄

包裹全身、只露雙眼,僅憑眼神認出那個人,這是得有多熟悉才能做到?「我看到他的眼神,我知道他是我爸爸,但放在一百雙眼裏,我認不出來。」吳津津說。但Jesús Manuel Pérez Molina做到了,他是津津之父吳偉業的狂熱影迷,他喜歡看吳偉業參演的動作電影——不是吳跑龍套的《警察故事》、《英雄本色》等,而是「IFD(通用影藝有限公司)電影」,他追尋吳偉業30年,兩人終於見面,更把其關於IFD電影的書送給吳偉業。